Schauen wir uns noch einmal die Zusammenfassung der vorhergehenden Seite an, auf der erklärt wurde, wie in den Mitochondrien der Protonengradient hergestellt und zur Bildung von ATP ausgenutzt wird:

Zusammenfassung

Die Mitochondrien sind die "Kraftwerke" der Zelle. An der inneren Mitochondrienmembran wird ATP hergestellt. Dazu strömen Protonen aus dem Zwischenmembranraum durch bestimmte Enzyme, die ATPasen, in die Mitochondrien-Matrix. Die im Konzentrationsgradienten enthaltene Energie wird von den ATPasen zur Synthese von ATP aus ADP/Pi genutzt.

Erzeugt wird dieser Protonengradient durch mehrere Proteinkomplexe in der inneren Mitochondrien-Membran. Diese Proteinkomplexe pumpen Protonen aus der Matrix in den Zwischenmembranraum. Angetrieben wird dieser aktive Transport nicht durch ATP, was kontraproduktiv wäre, sondern durch die Differenz der Redoxpotenziale der beteiligten Komponenten wie NADH, Ubichinon, Cytochrom und so weiter - also quasi durch eine biochemische Batterie.

Auf dieser Seite schauen wir uns nun an, wie die innere Membran der Mitochondrien genau aufgebaut ist.

Die innere Mitochondrien-Membran

Die Proteinkomplexe der inneren Mitochondrienmembran

Autor: Ulrich Helmich 09/2024, Lizenz: Public domain

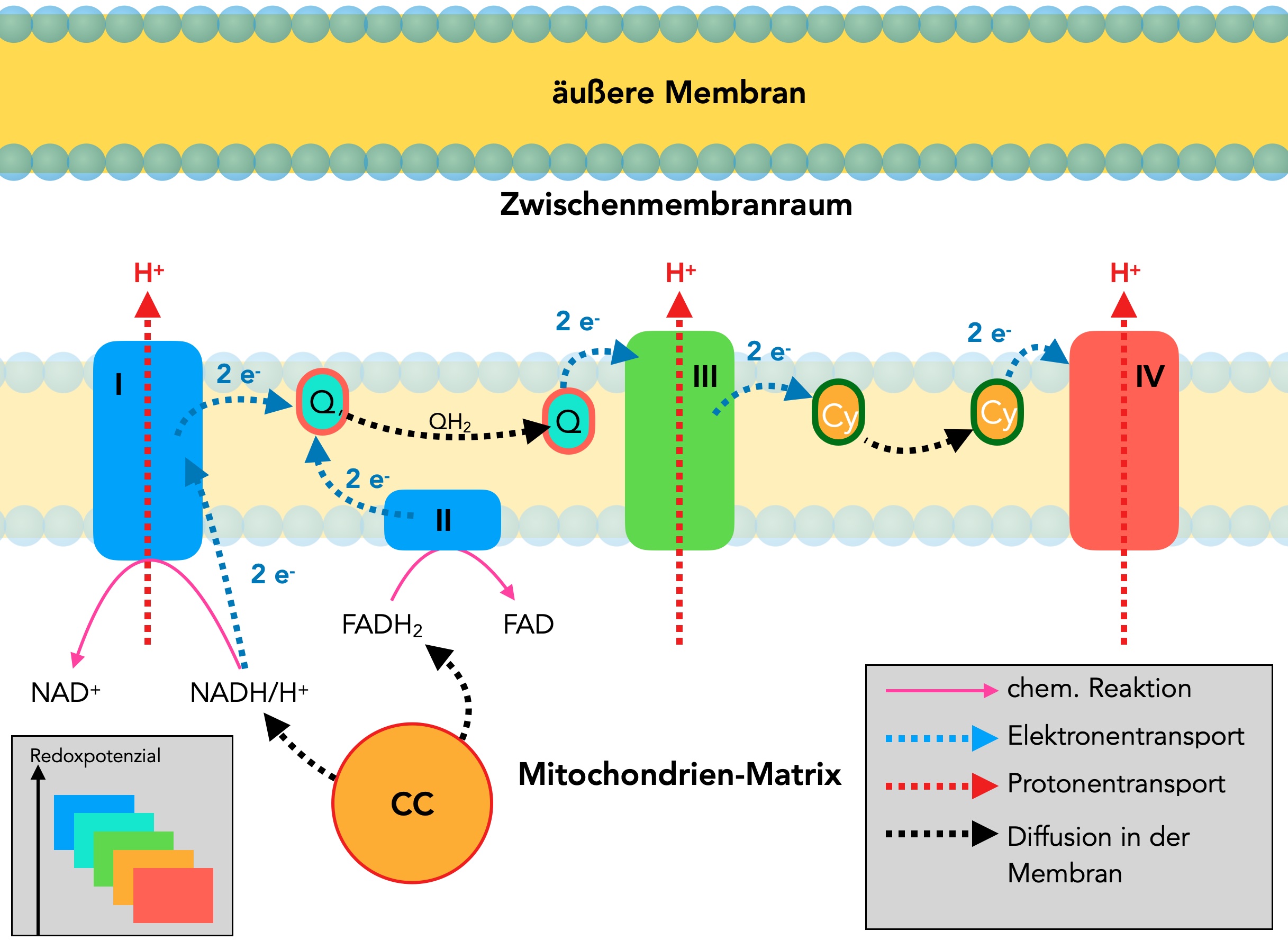

Die Abbildung ist immer noch stark vereinfacht und entspricht ungefähr den Abbildungen, wie man sie in guten Schulbüchern, aber auch in manchen Hochschul-Lehrbüchern findet.

Das NADH aus dem Citratzyklus (CC) gibt zwei Elektronen an den Proteinkomplex I ab, die dann auf das Coenzym Q übertragen werden. Der sehr aufwendig gebaute Proteinkomplex I, die NADH-Dehydrogenase, transportiert vier Protonen in den Zwischenmembranraum, dabei wird der Redoxpotenzial-Unterschied zwischen NADH und Coenzym Q energetisch ausgenutzt.

Auch das FADH2 aus dem Citratzyklus kann über den Proteinkomplex II zwei Elektonen (und Protonen) an das Coenzym Q abgeben, welches dann zu QH2 wird. Chemisch gesehen wird hier das Keton Ubichinon zum Alkohol Ubichinol reduziert.

Das mit zwei Elektronen und zwei Protonen beladene Coenzym Q bzw. QH2 wandert in der Membran zum Proteinkomplex III und gibt dort die beiden Elektronen ab. Auch hier wird der Redoxpotenzial-Unterschied der Komponenten zum aktiven Transport von Protonen ausgenutzht.

Der Komplex III überträgt die beiden Elektronen dann auf ein Cytochrom c-Molekül. Das ist wieder eine bewegliche Komponente, die zum Proteinkomplex IV wandert und dort die beiden Elektronen abgibt. Auch der Komplex IV transportiert wieder Protonen aus der Matrix in den Zwischenmembranraum.

Die ATPase ist hier nicht mit eingezeichnet, aber Sie haben sicherlich kein Problem, sich dieses wichtige Enzym vorzustellen.

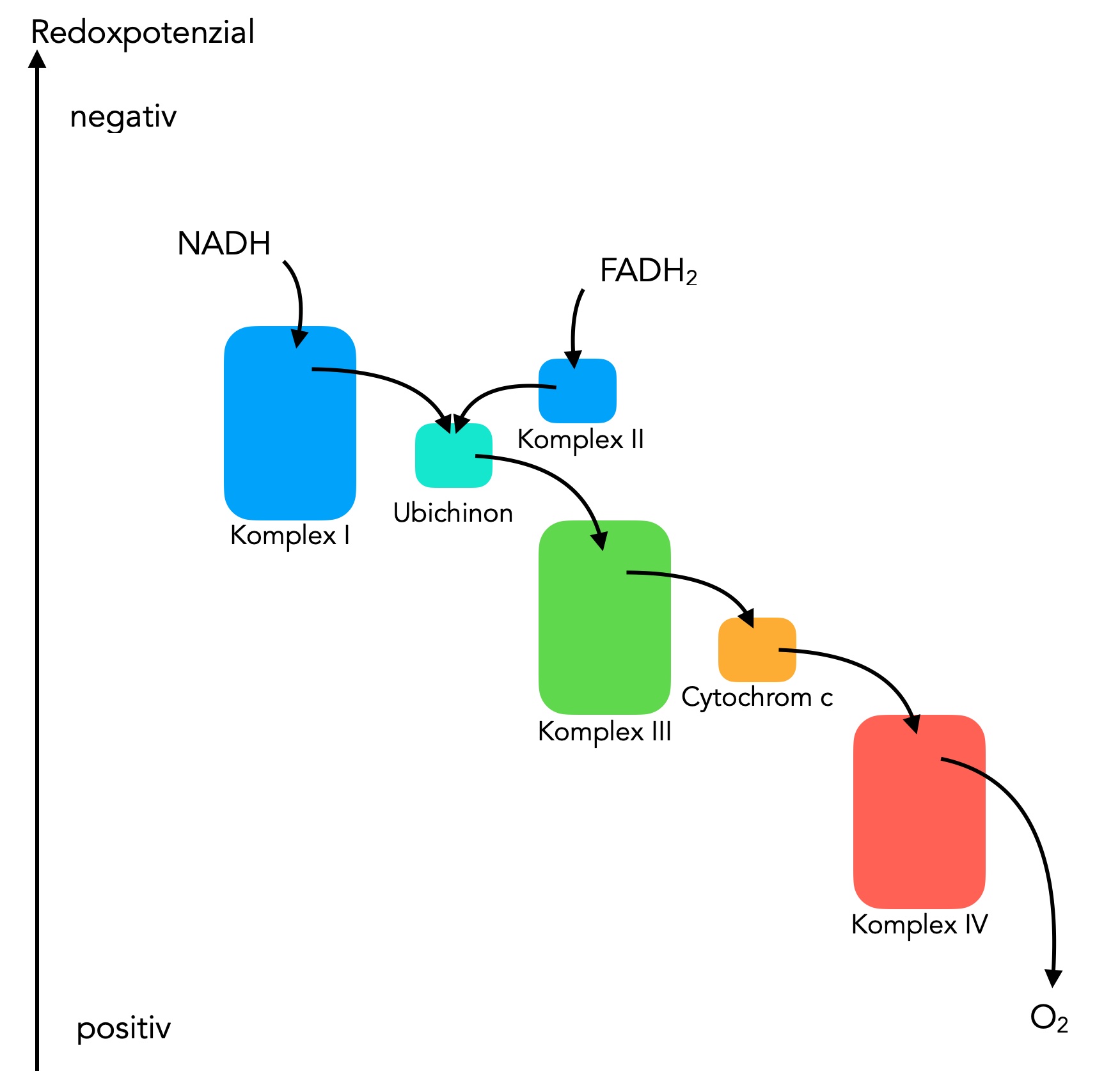

Die folgende Abbildung zeigt eine qualitative Darstellung der Redoxpotenziale der an der Atmungskette beteiligten Proteinkomplexe und Coenzyme:

Die Redoxpotenziale der Komponenten der Atmungskette, qualitative Darstellung

Autor: Ulrich Helmich 09/2024, Lizenz: Public domain

Hier wurden die gleichen Farben verwendet wie in der vorherigen Abbildung. Blau bedeutet also ein hohes Elektronenübertragungspotenzial ( = negatives Redoxpotenzial), rot heißt, dass das Elektronenübertragungspotenzial sehr gering bzw. das Redoxpotenzial recht positiv ist.

Die innere Mitochondrien-Membran in der Hochschul-Literatur

In den Hochschul-Lehrbüchern finden sich am Anfang des Kapitels über den Elektronentransport der Atmungskette oft ähnliche Bilder wie in den guten Schulbüchern bzw. wie auf dieser Webseite dargestellt. Anschließend an diese Einleitung bzw. Rekapitulation des Schulwissens werden dann die einzelnen Komponenten der Atmungskette ausführlich beschrieben, angefangen mit dem NADH-Dehydrogenase-Komplex.

Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Sie in den Hochschul-Lehrbüchern erwartet. Ich habe einmal den Proteinkomplex I so dargestellt, wie er sich zum Beispiel im Lehrbuch von Alberts et al. findet:

Text

Autor: Ulrich Helmich, Lizenz: Public domain

Der Proteinkomplex I wird auf dieser Lexikonseite genauer beschrieben. Ich habe mich bei dieser Beschreibung ziemlich genau an die Darstellung im Alberts et al. gehalten, aber auch die Fachbücher von Stryer et al. (Biochemie, 2018) und Mary Lucky (Membrane Structural Biology, 2014) herangezogen.

Auch diese wichtige mobile Komponente der Atmungskette ist auf dieser Lexikonseite etwas ausführlicher dargestellt.

In der nächsten Zeit werde ich auch die anderen Komponenten der Atmungskette noch ausführlicher beschreiben.