Funktion von Coenzym Q in der Atmungskette

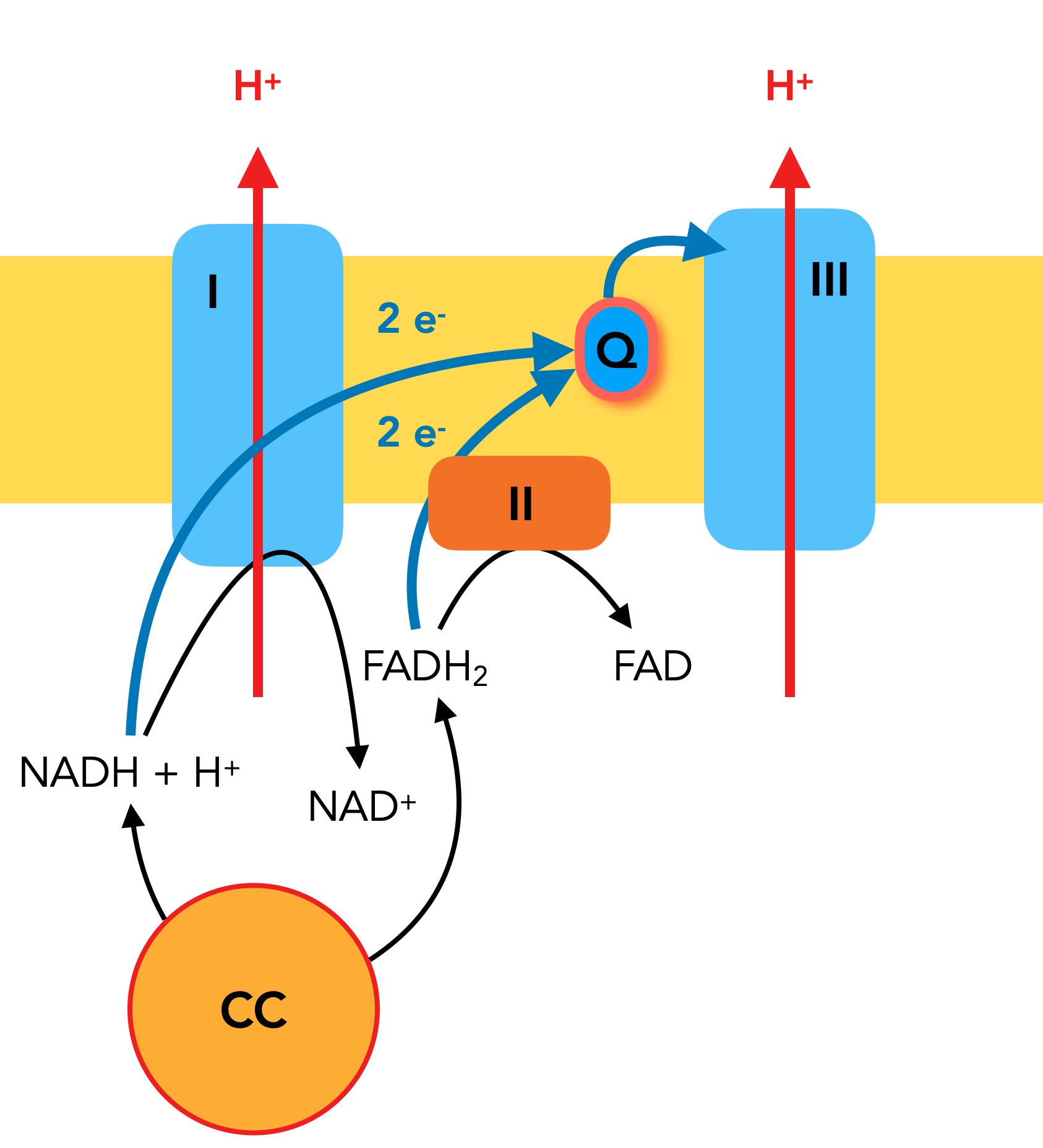

Die Atmungskette der Eukaryoten ist an bzw. in der inneren Mitochondrienmembran lokalisiert und besteht aus insgesamt sechs Komponenten. Vier großen Proteinkomplexen, die als I, II, III und IV bezeichnet werden und relativ unbeweglich sind, und zwei beweglichen, kleineren Komponenten, dem Ubichinon bzw. Coenzym Q und dem Cytochrom c.

Das Ubichinon hat in der Atmungskette die Aufgabe, zwei Elektronen vom Proteinkomplex I oder vom Proteinkomplex II auf den Proteinkomplex III zu übertragen. Im Komplex I bzw. II nimmt das Ubichinon zwei Elektronen und zwei Protonen auf, bewegt sich dann in der Membran zum Komplex III und gibt dort die beiden Elektronen wieder ab:

Die Aufgabe von Coenzym Q

Autor: Ulrich Helmich 09/2024, Lizenz: Public domain

In einigen Zeichnungen der Fachliteratur ist das Coenzym Q auch als integraler Bestandteil des NADH-Dehydrogenase-Komplexes zu sehen, z.B in einer Abbildung im Alberts [2].

Struktur von Coenzym Q

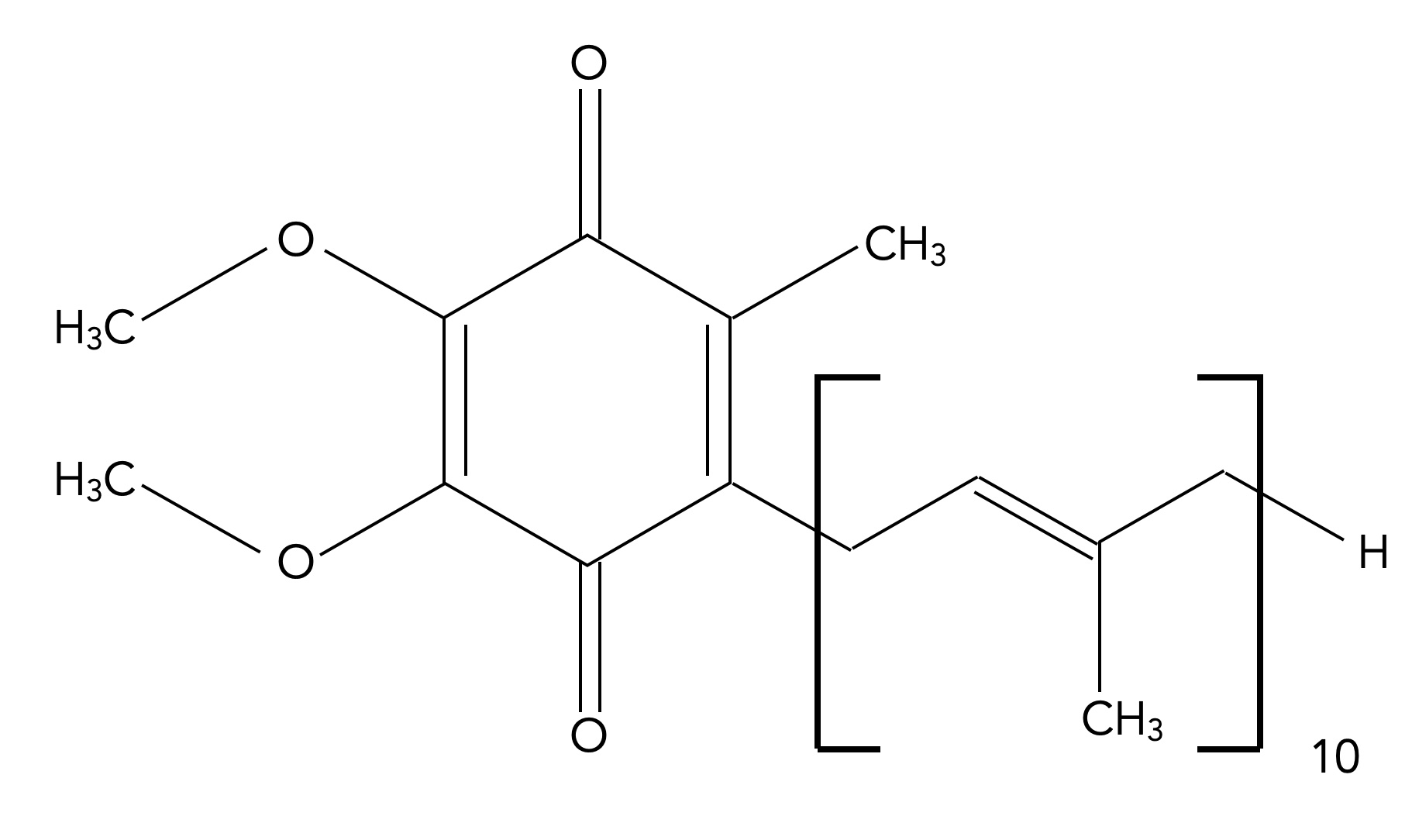

Das Ubichinon oder Coenzym Q ist ein Chinonderivat mit einer langen Seitenkette aus acht oder mehr Isopren-Einheiten. Bei Säugetieren sind 10 Isopren-Einheiten üblich, daher wird dieses Ubichinon auch als Coenzym Q10 bezeichnet. Schauen wir uns dazu einmal die Strukturformel an:

Ubichinon bzw. Coenzym Q10

Autor: Ulrich Helmich 09/2024, Lizenz: Public domain

Abgesehen von der langen lipidartigen Seitenkette, die dem Ubichinon das Bewegen in der mittleren lipophilen Schicht der Zellmembran erlaubt, stechen vor allem die beiden Keto-Gruppen ins Auge.

Funktion von Coenzym Q bzw. Ubichinon

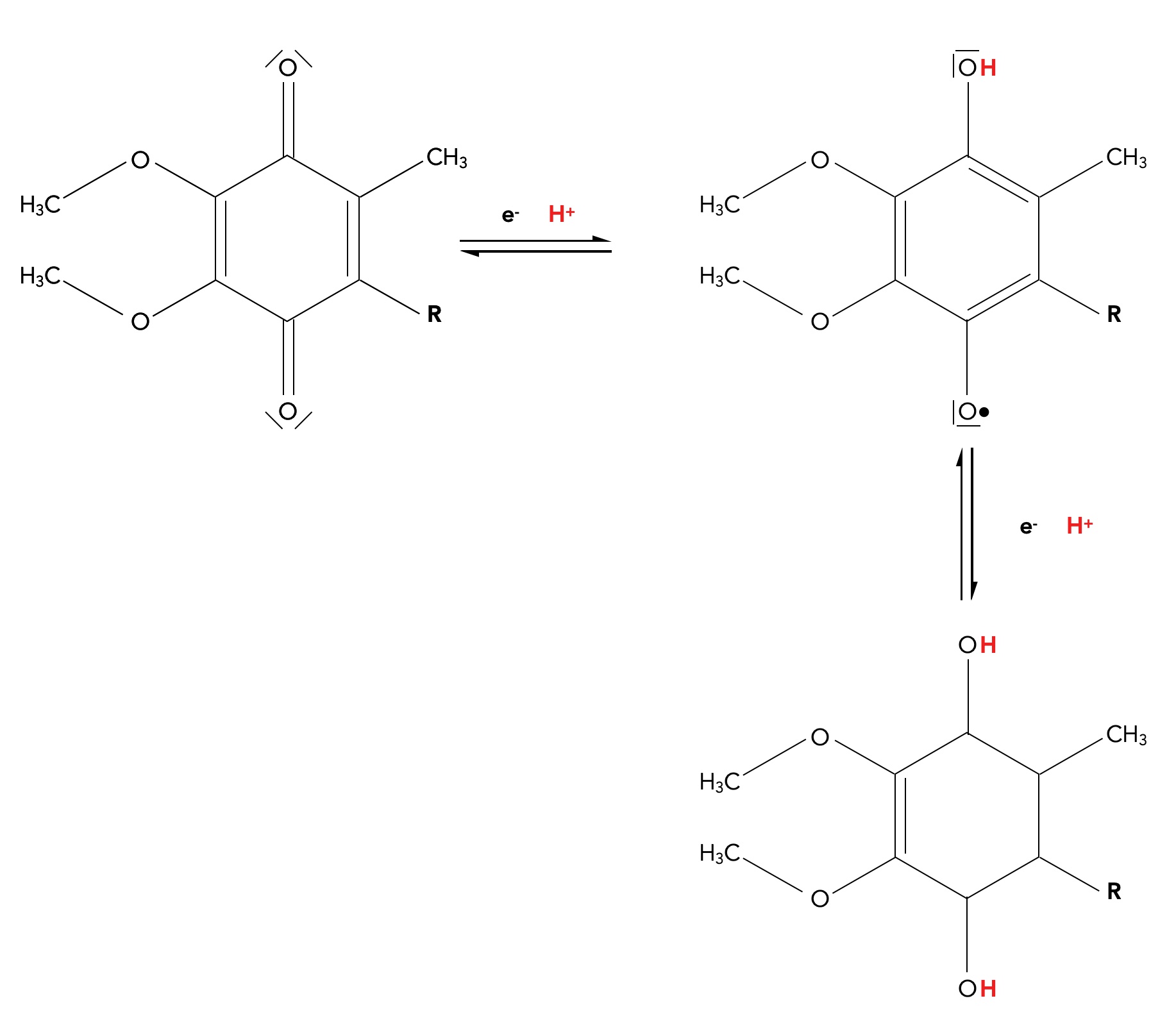

Diese beiden Keto-Gruppen ermöglichen es dem Ubichinon, Elektronen aufzunehmen. Aus dem Chemieunterricht wissen Sie bestimmt noch, dass man Ketone zu sekundären Alkoholen reduzieren kann, und genau das passiert, wenn das Ubichinon Q zwei Elektronen vom Proteinkomplex I oder II aufnimmt, es bildet sich ein Alkohol, der dann logischerweise als Ubichinol QH2 bezeichnet wird - "ol" ist bekanntlich die Endsilbe, die einen Alkohol kennzeichnet (Methanol, Ethanol, Propanol etc.).

Die Reduktion von Ubichinon zu Ubichinol, nach Abb. 18.7 aus [1].

Autor: Ulrich Helmich 09/2024, Lizenz: Public domain

Ein Ubichinon nimmt zunächst nur ein Elektron und ein Proton auf. Dadurch entsteht ein relativ stabiles Radikal, das Semichinon-Radikal.

Durch die Aufnahme eines zweiten Elektrons und eines zweiten Protons entsteht aus dem Keton Ubichinon schließlich der Alkohol Ubichinol.

All die gezeigten Vorgänge sind reversibel, daher kann das Ubichinol als Elektronen- und Protonencarrier bezeichnet werden. Es erfüllt damit eine ähnliche Funktion wie die Coenzyme NADH und FADH2. Der Unterschied ist der, dass sich das Ubichinon/ol wegen seiner hydrophoben Eigenschaften frei in der Membran bewegen kann, so dass es in der Membran als Transporter für Reduktionsäquivalente dienen kann.

Die Bewegungsfreiheit des Coenzym Q-Moleküls ist allerdings eingeschränkt. Man nimmt an, dass es sich nur innerhalb des sogenannten Respirasoms bewegen kann. Als Respirasom bezeichnet man die Gesamtheit der an der Atmungskette beteiligten Proteinkomplexe I bis IV sowie der Komponenten Ubichinon und Cytochrom c.

Funktion von Ubichinon in dem NADH-Dehydrogenase-Komplex

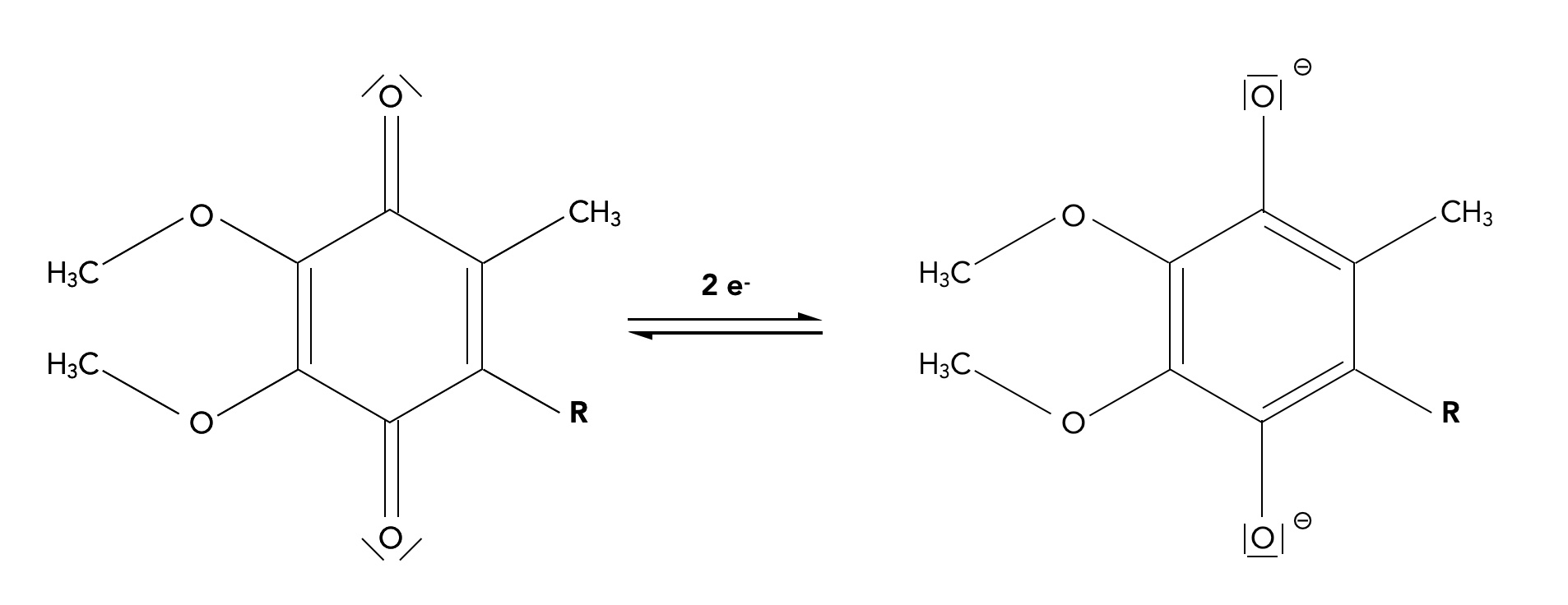

Im ersten Schritt der Atmungskette ist die Arbeitsweise von Coenzym Q aber noch etwas komplexer. Laut [1] wird Ubichinon durch Aufnahme von zwei Elektronen (vom NADH) reduziert, allerdings nicht sofort zum Alkohol Ubichinol QH2, sondern zunächst nur zum Alkoholat-Anion Q2-.

Die Reduktion von Ubichinon Q-Molekül zum Ubichinolat-Anion, nach Abb. 18.10 aus [1].

Autor: Ulrich Helmich 09/2024, Lizenz: Public domain

"Nimmt Q zwei Elektronen von NADH auf, dann entsteht Q2-. Dessen negative Ladung tritt mit negativ geladenen Aminosäureresten des membranständigen Proteinabschnitts in elektrostatische Wechselwirkung, wodurch Konformationsveränderungen... hervorgerufen werden." [1].

Diese Konformationsänderungen führen dann im Endeffekt zum Öffnen von Protonenkanälen, durch die vier Protonen in den Zwischenmembranraum transportiert werden.

Einzelheiten dazu können Sie auf dieser Lexikon-Seite nachlesen.

Nachdem das Q2- diese Aufgabe erfüllt hat, nimmt es auf der Matrix-Seite der Membran zwei Protonen auf - also erst dann - und wird zum Ubichinol QH2. Durch das "Entfernen" von zwei Protonen aus der Mitochondrien-Matrix wird der Protonengradient, der quer über die innere Membran herrscht, noch verstärkt.

Funktion von Ubichinon in dem Succinat:Q-Oxidoreduktase-Komplex

Der Proteinkomplex II nimmt zwei Protonen und zwei Elektronen vom FADH2 entgegen, das im Citratzyklus gebildet wird. Die Succinat-Dehydrogenase ist ein Enzym des Citratzyklus, das nicht wie die anderen Enzyme in der Matrix des Mitochondriums lokalisiert ist, sondern in der inneren Membran - es ist also ein Bestandteil des Respirasoms.

Von der Succinat-Dehydrogenase, die Bestandteil von Komplex II ist, nimmt das Ubichinon dann zwei Protonen und Elektronen auf und wird zum QH2, das sich in der Membran zum Komplex III bewegt und die Elektronen dort abgibt.

Coenzym Q in der Nahrung

Hier übernehme ich einfach mal den Text aus der Wikipedia, der folgende Abschnitt unterliegt daher dem gleichen Copyright wie alle Wikipedia-Artikel.

Nahrungsergänzung

Über die Nahrung nimmt ein Mensch täglich etwa fünf bis zehn Milligramm des Coenzyms auf.

Zudem ist der Körper in der Lage, Q-10 aus Phenylalanin und Tyrosin bzw. aus der in Pflanzen vorkommenden Mevalonsäure selbst herzustellen. Damit ist eine zusätzliche Aufnahme für Gesunde über Nahrungsergänzungsmittel überflüssig.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sieht eine tägliche Aufnahmemenge von 10 bis 30 mg Q-10 als bedenkenlos an.

In einer Allgemeinverfügung stellt es fest, dass auch höhere Dosierungen von 100 mg pro Tag verkauft werden können. Voraussetzung hierfür ist, dass die Verzehrempfehlung von einer Kapsel pro Tag nicht überschritten wird sowie eine Kennzeichnung, die vor dem Verzehr durch Schwangere, Stillende, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren warnt. Überschreitet man die Verzehrmenge von 100 mg Q-10 täglich, können Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit, Durchfall, Übelkeit, Appetitverlust und Unwohlsein, Reizbarkeit und Hautausschlag auftreten. Für mögliche chronische Auswirkungen liegen keine Daten vor.

Angeboten wird Q-10 entweder in Form von Ubichinon oder Ubichinol. Dabei wird das Ubichinol oft fälschlicherweise als Coenzym Q10 bezeichnet. Nach IUPAC-Nomenklatur ist die Bezeichnung Coenzym Q10 nur für Ubichinon gültig. Laut einer aktuellen Metaanalyse zeigen Studien eine positive Wirkung von Ubichinon bei Herzschwäche im Alter und bei der Unterstützung einer Statintherapie, während Ubichinol primär antioxidativ wirkt.

Alle von Herstellern behaupteten Wirkungen bezüglich Q-10 (z. B. Nutzen hinsichtlich der Energiegewinnung, des Blutdrucks, des Schutzes vor oxidativen Schäden, Migräne, kognitiver Funktionen, des Cholesterinspiegels, einer Leistungssteigerung, Verbesserungen des Hautbildes) sind wissenschaftlich nicht belegt und dürfen als Werbeaussage nicht verwendet werden (siehe Health Claims).

Die wichtigste Quelle für diesen Wikipedia-Abschnitt ist der Artikel "Coenzym Q10-Produkte - ist ein Nutzen wirklich bewiesen" der Verbraucherzentrale.

Quellen:

- Berg, Tymoczko, Gatto jr., Stryer: Stryer Biochemie, 8. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2018.

- Bruce Alberts et al. Molekularbiologie der Zelle, 6. Auflage, Weinheim 2017.

- Wikipedia, Artikel "Ubichinon-10".