Der erste Schritt des Calvin-Zyklus im Detail, nach Strassburger [1]

Autor: Ulrich Helmich, Lizenz: Public domain.

Schritt 1

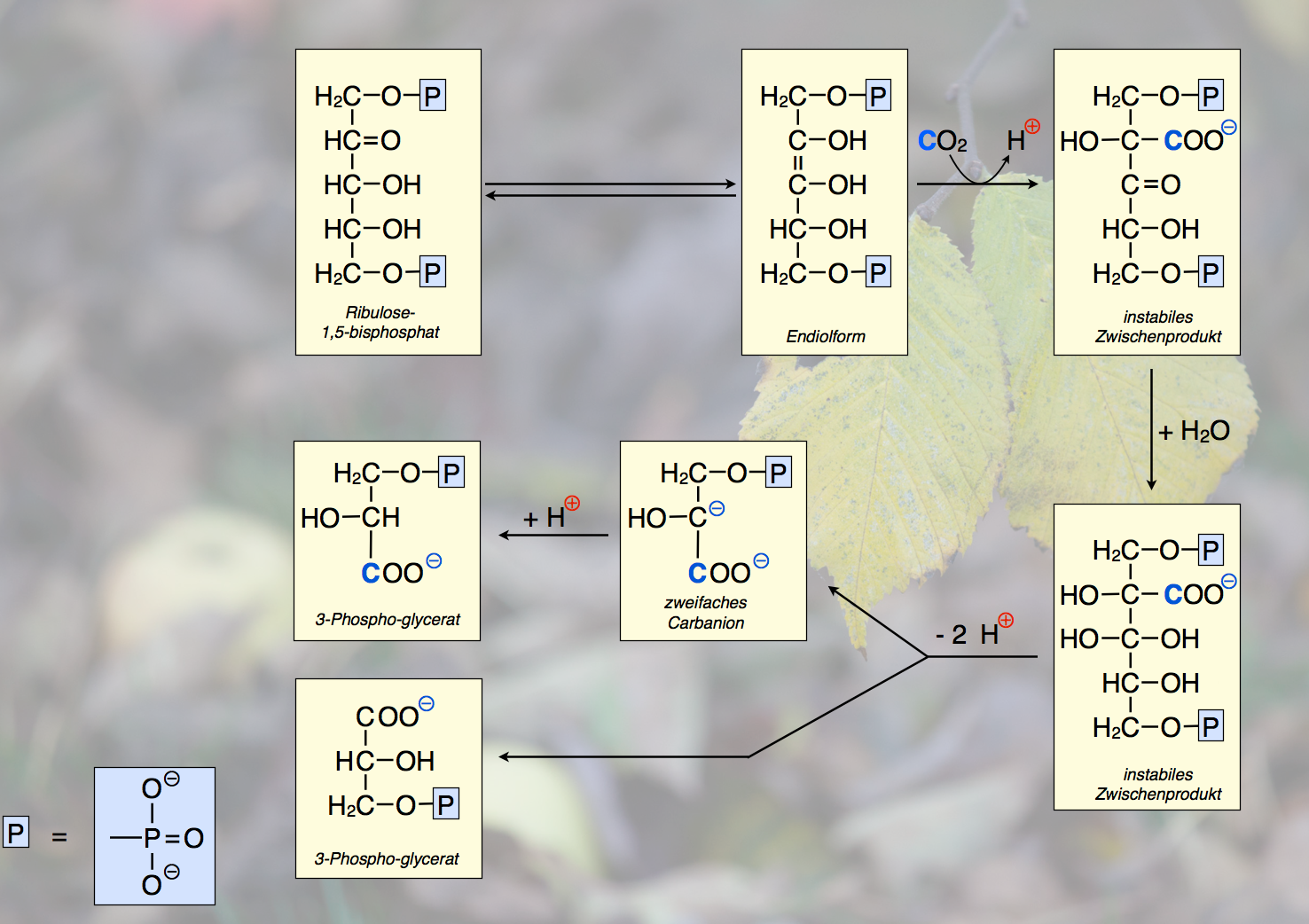

Ribulose-1,5-bisphosphatist der CO2-Akzeptor und somit eine Schlüsselverbindung im gesamten Calvin-Zyklus. Die Ketoform dieser Verbindung steht in einem dynamischen Gleichgewicht mit der Enol-Form (Keto-Enol-Tautomerie), genauer gesagt, mit der Endiolform. "Dynamisches Gleichgewicht" heißt, dass sich die beiden Isomere ständig und schnell ineinander umwandeln. Die beiden Tautomere lassen sich daher auch nicht isolieren.

In der Endiolform ist das Ribulose-1,5-bisphosphat jetzt der eigentliche CO2-Akzeptor. Das Kohlendioxid-Molekül wird an die C=C-Doppelbindung addiert. Das C-Atom des Kohlendioxid-Moleküls ist positiv polarisiert, und die C=C-Doppelbindung zeichnet sich durch eine hohe Elektronendichte aus, daher wird das CO2 regelrecht angezogen, chemisch müsste es sich eigentlich um eine elektrophile Addition handeln. Das Proton wird von der einen OH-Gruppe abgespalten, so dass sich am mittleren C-Atom eine C=O-Doppelbindung bilden kann.

Das Zwischenprodukt, 2-Carboxy-3-keto-D-arabinit-1,5-bisphosphat, ist äußerst instabil, nach Addition eines Wasser-Moleküls an die C=O-Doppelbindung (nucleophile Addition) zerfällt es in zwei Spaltprodukte mit drei bzw. drei C-Atomen.

Bei dem einen Spaltprodukt handelt es sich direkt um 3-Phospho-glycerat, das andere Spaltprodukt ist zunächst ein zweifaches Carbanion, durch Aufnahme eines Protons wird daraus aber ein zweites 3-Phospho-glycerat-Molekül.Zusammengefasst kann man also sagen, dass der CO2-Akzeptor Ribulose-1,5-bisphosphat nach Addition von CO2 ein instabiles Zwischenprodukt bildet, das dann in zwei Moleküle 3-Phospho-glycerat zerfällt.

Insgesamt ist die Reaktion exergonisch, die freie Enthalpie ΔG0 beträgt nach [1] -35 kJ/mol, nach [2] sogar -51,9 kJ/mol, daher läuft die Reaktion freiwillig ab.

Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass das Enzym, welches diesen wichtigen Schritt katalysiert, die Ribulose-1,5-bisphosphat-carboxylase-oxygenase ist. Weil sich diesen langen Namen kaum jemand merken kann, hat sich die Abkürzung Rubisco durchgesetzt.

Für Nicht-Chemiker(innen):

Die freie Enthalphie ΔG0 berechnet sich aus der Enthalpie ΔH der Reaktion sowie der Entropie-Veränderung ΔS.

Unter der Entropie versteht man so viel wie Unordnung. Hochgeordnete Systeme haben eine niedrige Entropie, stark ungeordnete Systeme wie zum Beispiel Lösungen haben eine hohe Entropie.

Auch eine endotherme Reaktion mit ΔH > 0 kann spontan ablaufen, wenn die Entropie dabei größer wird. Das Auflösen mancher Salze in Wasser beispielsweise ist endotherm, weil die starken Anziehungskräfte überwunden werden müssen, die zwischen den Salzionen herrscht, aber meistens läuft das Auflösen doch spontan ab, weil die Entropie des Systems Salz-Wasser durch das Auflösen der Salzkristalle deutlich größer wird. Umgekehrt kann eine exotherme Reaktion nicht spontan ablaufen, wenn durch die Reaktion die Entropie stark vermindert wird.

Eine exergonische Reaktion dagegen läuft immer spontan ab. Entweder ist sie sehr stark exotherm und die Entropie nimmt nur in geringem Maße ab, oder sie ist leicht endotherm, aber die Entropie nimmt stark zu.

Interessant bei dem 1. Schritt des Calvinzyklus ist die Tatsache, dass das Schlüsselenzym des Zyklus, die Ribulose-1,5-bisphosphat-carboxylase-oxygenase, nicht nur CO2 binden kann, sondern auch Sauerstoff O2. Da in der Luft mit 21% deutlich mehr Sauerstoff enthalten ist als Kohlendioxid mit 0,04%, kann man sich vorstellen, dass die Rubisco nicht mit der größtmöglichen Effizienz arbeitet. Aus diesem Grund hat die Natur sich nach dem Motto "Viel hilft viel" geholfen und eine Unmenge von Rubisco-Molekülen in den Chloroplasten untergebracht. Rubisco ist das mengenmäßig häufigste Enzym auf der Erde.

Quellen:

- Kadereit , Körner, Nick, Sonnewald: Strasburger − Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften, 38. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2021.

- Berg, Tymoczko, Gatto jr., Stryer: Stryer Biochemie, 8. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2018.

Seitenanfang -

Weiter mit der Regenerationsphase...