Lernziele

Wenn Sie diese Seite durchgearbeitet haben, sollten Sie wissen

- warum Griffith die berühmten Versuche durchgeführt hat,

- dass es zwei Stämme von Streptococcus pneumoniae, dem Erreger der Lungenentzündung, gibt,

- dass sich die Bakterien des einen Stammes durch eine Schleimhülle vor dem Immunsystem ihrer Wirte schützen,

- dass die Erbinformation, die diesen Bakterien diese Eigenschaft verleiht, auf andere Bakterien übertragen werden kann,

- dass diese Übertragung von Erbmaterial als Transformation bezeichnet wird.

Zusammenfassung

Frederick Griffith fand in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts heraus, dass bestimmte Bakterien in der Lage waren, erbliche Eigenschaften an andere Bakterien weiterzugeben. Harmlose Lungenentzündungs-Bakterien konnten durch die Übertragung von Erbinformationen in virulente (krankheitserregende) Bakterien umgewandelt werden. Er nannte dieses Phänomen Transformation.

Auf dieser Entdeckung bauten dann in den 40er Jahren andere Forscher wie Avery auf, die schließlich nachweisen konnten, dass Nucleinsäuren (DNA) für diese Transformation verantwortlich sind und nicht etwa Proteine, wie man noch in den 1930er Jahren annahm.

Griffith und die Lungenentzündung

Auf der Suche nach einem Impfstoff

Der englische Arzt Frederick Griffith beschäftigte sich 1928 mit den Ursachen der Lungenentzündung, die vor der Erfindung der Antibiotika viele Tausend Todesopfer im Jahr forderte. Der Arzt wollte einen Impfstoff gegen die Lungenentzündung entwickeln (und nicht wie in dem ansonsten sehr guten YouTube-Video behauptet ein Antibiotikum).

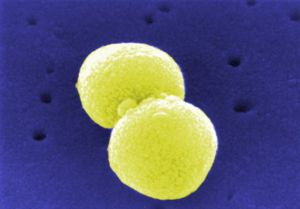

Die Lungenentzündung wird durch ein kugelförmiges Bakterium mit dem Namen Streptococcus pneumoniae hervorgerufen. Griffith wollte nun einen Impfstoff gegen die Lungenentzündung entwickeln und experimentierte daher mit Mäusen, denen er Streptococcus pneumoniae-Erreger injizierte.

Der Erreger der Lungenentzündung

Streptococcus pneumoniae

Quelle: Wikipedia, Artikel "Pneumokokken"

As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

Als er diese Bakterien auf Nährböden in Petrischalen kultivierte, erkannte er, dass es zwei verschiedene Stämme gibt. Ein Stamm bildete auf dem Nährboden kleine glänzende Kolonien, diesen Stamm nannte er dann S-Stamm (nach engl. smooth = glatt). Der andere Stamm bildete auf dem gleichen Nährboden Kolonien, die eher rau aussahen. Griffith nannte diesen Stamm dann R-Stamm (nach engl. rough = rau).

Betrachtet man die Bakterien der beiden Stämme mit einem Mikroskop, so bietet sich folgendes Bild: Die Zellen des S-Stammes bilden eine Schleimhülle aus, die jeweils zwei Bakterienzellen wie einen schützenden Mantel umgibt. Die Bakterien des R-Stammes haben dagegen durch eine Mutation die Fähigkeit verloren, eine solche Schutzschicht zu bilden.

Die Experimente von Griffith

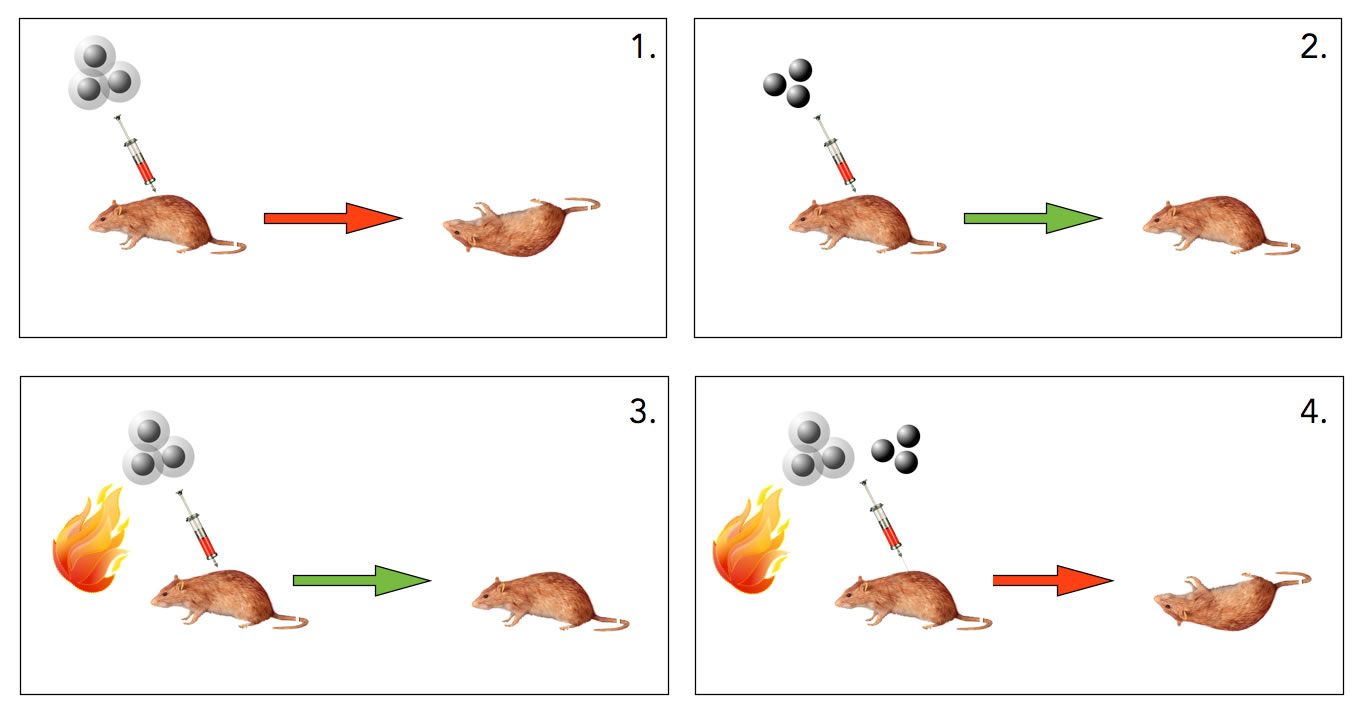

Jetzt wollte Griffith herausfinden, wie virulent (gefährlich) die beiden Typen sind. Also injizierte er Proben mit den beiden Bakteriensorten in Labormäuse. Die ersten drei Versuche von Griffith kann man ungefähr so beschreiben:

- Versuch 1: Mäuse wurden mit Bakterien vom S-Typ infiziert. Bei diesem Versuch starben alle Versuchstiere an Lungenentzündung. Die Schleimhülle schützte die Bakterien vor dem Immunsystem der Mäuse, die Zellen des Immunsystems und die Antikörper konnten nicht zum eigentlichen Bakterium vordringen und dieses vernichten.

- Versuch 2: Mäuse wurden mit Bakterien des R-Typs infiziert. Hier überlebten die meisten Versuchstiere. Die Bakterien hatten keine schützende Schleimhülle mehr, und das Immunsystem konnte die Erreger angreifen und unschädlich machen.

- Versuch 3: Die tödlichen S-Typ-Bakterien wurden stark erhitzt, die Schleimhüllen wurden dabei zerstört und die Bakterien wahrscheinlich getötet. Als Griffith Mäusen diese hitzebehandelten S-Bakterien injizierte, überlebten die meisten Mäuse. Das Immunsystem der Mäuse konnte die Bakterien, deren Schleimhülle zerstört war, problemlos angreifen und unschädlich machen.

Mit diesen an sich schon - für die damalige Zeit - interessanten Ergebnissen gab Griffith sich aber nicht zufrieden. Es ist nicht überliefert, wie er auf die geniale Idee kam, aber er machte einen wichtigen weiteren Versuch.

Man sollte nun eigentlich erwarten, dass die Mäuse diese Behandlung überlebten. Die R-Bakterien waren nicht-virulent, und die abgetöteten S-Bakterien waren ebenfalls nicht virulent. Ob Griffith jetzt überrascht war von dem Ergebnis des vierten Versuchs oder ob er so etwas schon geahnt hatte, ist jetzt nicht so genau überliefert. Aber auf jeden Fall starben die Mäuse an Lungenentzündung! Als Griffith dann das Blut der toten Mäuse untersuchte, fand er lebende S-Typ Bakterien! Irgendwie mussten diese sich aus den lebenden R-Typ-Bakterien gebildet haben.

Die Experimente von Griffith

Autor: Ulrich Helmich 2021, Maus und Spritze aus der Free Objects-Sammlung (CD), Flamme von Pixabay.com.

Griffiths Vermutung war nun die folgende: Die S-Typ-Bakterien enthalten eine Erbinformation, welche für die Bildung der Schleimhülle verantwortlich ist und die Bakterien daher virulent macht (Versuch 1). Durch das Erhitzen der S-Bakterien wird die schützende Schleimhülle vernichtet, so dass die Bakterien vom Immunsystem der Mäuse vernichtet werden (Versuch 3). Die Erbinformation für die Schleimhülle wird durch das Erhitzen aber nicht zerstört.

Gibt man nun tote S-Bakterien mit lebenden R-Bakterien zusammen (Versuch 4), so wird die Erbinformation für die Schleimhülle von den toten S-Bakterien auf die lebenden und harmlosen R-Bakterien übertragen.

Durch diese Übertragung von Erbinformation werden die harmlosen R-Bakterien zu tödlichen S-Bakterien umprogrammiert. Die R-Bakterien hatten ja die Fähigkeit zur Ausbildung einer schützenden Schleimkapsel durch eine Mutation verloren. Durch die Übertragung der Erbinformation von den S-Bakterien erlangen sie diese Fähigkeit zurück. Diese Umwandlung der Bakterien bezeichnete Griffith dann als Transformation.

Ein Jahr später konnten Dawson und Sia diese Transformation auch in vitro (in einem Reagenzglas-Versuch) nachweisen.

James L. Alloway führte die Versuche dann weiter. Er war in der Lage, einen zellfreien Extrakt aus den S-Bakterien zu gewinnen, der ebenfalls in der Lage war, harmlose R-Bakterien in letale S-Bakterien zu transformieren. Um 1933 unternahm Alloway Versuche, die chemische Verbindung zu isolieren, die für diese Transformation verantwortlich ist, aber das gelang erst Avery im Jahre 1944.

Die Versuche von Avery, die er auf der Grundlage der Versuche von Griffith, Dawson, Sia und Alloway durchführte und 1944 veröffentlichte, lieferten einen ersten Beweis dafür, dass es sich bei der Erbsubstanz, die während der Transformation übertragen wird, um Nucleinsäuren handelt. Lesen Sie mehr dazu auf dieser Seite.

Überprüfen Sie sich selbst

Mit Hilfe der tollen Website LearningApps.org habe ich einen Lückentext zu Griffiths Versuchen erstellt, der allerdings schon auf das nächste Thema verweist, die Versuche von Avery, der Griffiths Versuche modifizierte, um herauszubekommen, ob Proteine oder Nucleinsäuren für die von Griffith entdeckte Transformation verantwortlich sind.

Weiterführende Literatur für Studierende

- Original-Artikel von Griffith 1928

- Original-Artikel von Alloway 1931

- Original-Artikel von Avery 1944

- Übersichts-Artikel auf Scitable (Nature Education)

Quellen:

- Savada, Hillis, Heller, Hacker: Purves Biologie, Springer Verlag Deutschland 2019, 10. Auflage. Herausgegeben von Jürgen Markl.

- Robert V. Miller, "Gentransfer zwischen Bakterien in der Natur", Spektrum der Wissenschaft, Heft 3/1998, Seite 50ff.

- Jochen Graw: Genetik, 7. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2021.

Seitenanfang -

Weiter mit den Versuchen von Avery...