Lernziele

Wenn Sie diese Seite durchgearbeitet haben, sollten Sie wissen

- welche Eigenschaften die Erbsubstanz aufweisen muss,

- welche Makromoleküle theoretisch als Träger der Erbinformation in Frage kommen könnten,

- wie Avery genau nachgewiesen hat, dass die DNA der Träger der Erbinformation ist.

Zusammenfassung

Oswald Avery et al. fanden 1944 heraus, dass die chemische Grundlage der von Griffith entdeckten Transformation die DNA war. Nucleasen, also DNA-zerstörende Enzyme, verhinderten eine Transformation, Proteasen, Lipasen und andere Enzyme dagegen nicht.

Ein Jahr nach der Entdeckung der bakteriellen Transformation durch Griffith konnten Dawson und Sia um 1929 diese Transformation auch in vitro (in einem Reagenzglas-Versuch) nachweisen.

James L. Alloway führte die Versuche dann weiter. Er war in der Lage, einen zellfreien Extrakt aus den S-Bakterien zu gewinnen, der ebenfalls in der Lage war, harmlose R-Bakterien in letale S-Bakterien zu transformieren. Um 1933 unternahm Alloway leider erfolglos Versuche, die chemische Verbindung zu isolieren, die für diese Transformation verantwortlich ist. Oswald Avery schaffte diese Isolation dann elf Jahre später, nämlich 1944.

Sind Proteine die Träger der Erbinformation?

Zu der damaligen Zeit glaubten die meisten Wissenschaftler, dass Proteine die Träger der Erbinformation sind. Proteine erfüllten alle Voraussetzungen dafür.

Bevor wir jetzt mit den Versuchen von Avery weitermachen, wollen wir erst einmal überlegen, welche Eigenschaften die Erbsubstanz eigentlich aufweisen muss.

Welche Eigenschaften muss die Erbsubstanz aufweisen?

- Sie muss Informationen speichern können.

- Sie muss identisch verdoppelt werden können.

- Die Informationen müssen abgelesen und in phänotypische Merkmale umgesetzt werden können.

- Die Erbsubstanz muss die Möglichkeit zur Mutation haben.

In den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts nahm man an, dass Proteine all diese Eigenschaften erfüllen. Schließlich bestehen Proteine aus 20 verschiedenen Aminosäuren, die sich in beliebiger Reihenfolge anordnen lassen - genau wie die 26 Buchstaben unseres Alphabets. Als Informationsspeicher waren Proteine also hervorragend geeignet. Allerdings hatte man Probleme mit der Frage, wie die identische Verdopplung eines Proteins ablaufen sollte.

Oswald T. Avery, aufgenommen 1937

See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

Oswald Avery, Colin MacLeod und Maclyn McCarthy wollten nun herausbekommen, ob es tatsächlich die Proteine sind, die als Träger der Erbinformation in Frage kommen, oder ob nicht die Nucleinsäuren oder Polysaccharide diese Rolle übernehmen.

Auch die Polysaccharide sind hervorragende Informationsspeicher. Viele Zellen sind mit einem Mantel aus Oligo- oder Polysacchariden umgeben, der sogenannten Glycocalix. Das Muster aus den verschiedenen Zuckern verleiht jedem Zelltyp eine spezifische Identität, die zum Beispiel vom Immunsystem erkannt wird. Körperfremde Zellen mit anderen Polysaccharid-Mustern werden dann als fremd erkannt und angegriffen. Ein ganz einfaches Beispiel hierfür sind die roten Blutkörperchen. Erythrocyten der Blutgruppe A haben ein anderes Saccharid-Muster als Erythrocyten der Blutgruppe B. Das Immunsystem eines Menschen mit Blutgruppe B greift daher Blutgruppe-A-Erythrocyten an.

"In einem vielzelligen Organismus kann somit die Kohlenhydratschicht auf der Zelloberfläche als eine Art unverwechselbare Kleidung dienen, wie die Uniform eines Polizisten. Sie ist charakteristisch für jeden Zelltyp und wird von anderen Zellen erkannt, mit denen diese Zelle in Wechselwirkung tritt. [2]"

Also waren die Ideen mit den Proteinen bzw. Kohlenhydraten für die damalige Zeit gar nicht so abwegig, wie man vielleicht heute denken könnte. Die Nucleinsäuren hatte man schon Ende des 19. Jahrhunderts in Zellkernen entdeckt, aber der mengenmäßige Anteil der Nucleinsäuren in den Zellen war viel kleiner als der Anteil der Proteine. Außerdem bestanden die Nucleinsäuren aus nur vier Bausteinen bzw. "Buchstaben", nämlich A, C, G und T. Daher schenkte man den Nucleinsäuren nicht so viel Aufmerksamkeit wie den Proteinen.

Im Prinzip wiederholten Avery et al. die Versuche von Griffith und Alloway, verbesserte aber die Durchführung, so dass er am Ende die Frage beantworten konnte, welche Substanz für die Transformation der R-Zellen verantwortlich ist, Proteine oder Nucleinsäuren. Insgesamt brauchten Avery und sein Team zehn Jahre, bis sie diese Frage 1944 beantworten konnten.

Während Griffith einfach die toten S-Zellen mit lebenden R-Zellen vermischte, gelang es J. Lionel Alloway bereits 1932, zellfreie Extrakte der S-Zellen herzustellen. Diese Extrakte waren dann ebenfalls in der Lage, die harmlosen R-Bakterien zu transformieren. Das war schon ein großer Fortschritt gegenüber Griffith. Avery baute dann die Versuche von Alloway weiter aus, indem er die zellfreien Extrakte weiter behandelte, und zwar mit Enzymen. 1944 veröffentlichte er dann seine Resultate.

Methode: Abbauende Enzyme

Die experimentelle Methode von Avery und seinen Kollegen sah so aus: Sie versetzten den zellfreien Extrakt mit verschiedenen Enzymen. Durch Zugabe von Proteasen wurden alle Proteine des Extraktes in Aminosäuren zerlegt. Amylasen und andere Kohlenhydrat-abbauende Enzyme zerlegten die Kohlenhydrate in kleinere Bausteine, Lipasen zerlegten die Lipide in Glycerin und Fettsäuren. Durch Zugabe von Nucleasen wurden alle Nucleinsäuren in ihre Nucleotide zerlegt.

Hier die Ergebnisse der Versuche von Avery et al:

- Zellfreier S-Extrakt + lebende R-Zellen + Proteasen → Mäuse starben

- Zellfreier S-Extrakt + lebende R-Zellen + Amylasen → Mäuse starben

- Zellfreier S-Extrakt + lebende R-Zellen + Lipasen → Mäuse starben

- Zellfreier S-Extrakt + lebende R-Zellen + Nucleasen → Mäuse überlebten

Nur die Nucleasen konnten die letalen Verbindungen in dem zellfreien S-Zellen-Extrakt außer Kraft setzen. Daraus schlossen Avery und seine Kollegen, dass die Nucleinsäuren, also die DNA, für die Übertagung der krankmachenden Information verantwortlich waren.

Avery und seine beiden Kollegen haben mit ihren Versuchen nachgewiesen, dass Nucleinsäuren für die Übertragung der Erbinformation verantwortlich sind und nicht Proteine, Kohlenhydrate oder Lipide.

Avery et al. sicherten ihre Ergebnisse durch weitere physikalische Methoden wie Zentrifugation und Elektrophorese ab.

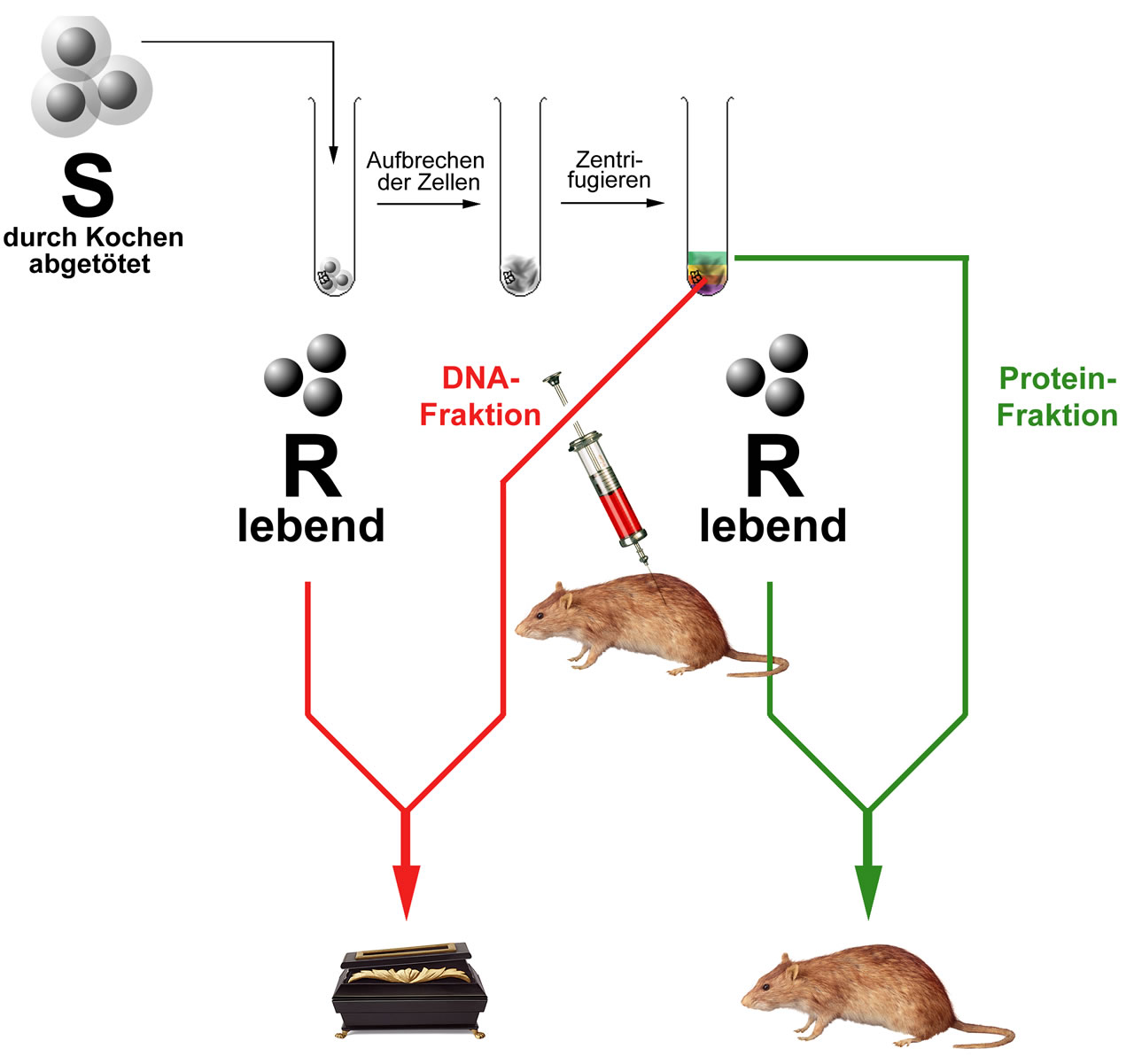

Methode Zentrifugation

Durch das Zentrifugieren konnten unterschiedliche Fraktionen der S-Zellen erhalten werden. Die Forscher trennten die verschiedenen Fraktionen voneinander und erhielten dann einen Extrakt mit Proteinen, einen mit Nucleinsäuren, einen mit Kohlenhydraten und einen mit Lipiden.

Der Versuch von AVERY et al. (1944)

Hier die weiteren Ergebnisse von Avery et al:

- Zellfreier S-Extrakt + lebende R-Zellen + Proteinfraktion → Mäuse überlebten

- Zellfreier S-Extrakt + lebende R-Zellen + Kohlenhydratfraktion → Mäuse überlebten

- Zellfreier S-Extrakt + lebende R-Zellen + Lipidfraktion → Mäuse überlebten

- Zellfreier S-Extrakt + lebende R-Zellen + Nucleinsäure-Fraktion → Mäuse starben

Damit hatte Avery bestätigt, dass die Nucleinsäuren der transformierende Faktor des Griffith-Versuchs sind. Proteine, Kohlenhydrate oder Lipide können lebende R-Zellen nicht in S-Zellen transformieren.

An sich hätte Avery für seine bahnbrechende Entdeckung den Nobelpreis für Medizin oder Chemie bekommen müssen, aber:

"Der Nobelpreis blieb dem kanadisch / US-amerikanischen Team jedoch versagt, obwohl ihre Publikation im Journal of Experimental Medicine heute als eine Schlüsselarbeit des vergangenen Jahrhunderts angesehen wird. Hier fehlten seinerzeit dem schwedischen Nobelkomitee wohl die Experten." [4]

Nach Avery

Viele Wissenschaftler zögerten, die DNA als das genetische Material zu akzeptieren, obwohl die Versuche von Avery und Kollegen eindeutig waren. Vielleicht lag das daran, dass die Desoxyribonucleinsäure (DNA) recht einfach aufgebaut ist: sie besteht "nur" aus einer Zuckerkomponente (Desoxyribose), Phosphatgruppen und vier verschiedenen organischen Basen (Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin).

Man konnte sich nicht vorstellen, wie ein Makromolekül, das nur aus den vier "Buchstaben" A, C, G und T besteht, die komplexen Informationen speichern sollte, die bei der Vererbung übertragen werden. Proteine dagegen sind aus 20 verschiedenen Aminosäuren aufgebaut und eigneten sich daher nach Meinung vieler Wissenschaftler viel besser für die Übertragung der genetischen Information.

Erst als Hershey und Chase einige Jahre später einen völlig anderen methodischen Weg wählten, um zu zeigen, dass Nucleinsäuren die Überträger der Erbinformation sind, setzte sich diese Theorie endgültig durch.

Griffith leistete 1927 eine wichtige Vorarbeit für die Versuche von Alloway und Avery.

Diese beiden Wissenschaftler bestätigten die Ergebnisse von Avery durch einen völlig anderen methodischen Ansatz.

Überprüfen Sie sich selbst

Mit Hilfe der Website LearningApps.org habe ich einen Lückentext zu Averys Versuchen erstellt. Überprüfen Sie, ob Sie alles verstanden haben, was ich auf dieser Webseite vermittelt habe.

Weiterführende Literatur für Studierende

- Original-Artikel von Griffith 1928

- Original-Artikel von Alloway 1931

- Original-Artikel von Avery 1944

- Übersichts-Artikel auf Scitable (Nature Education)

Quellen:

- Verschiedene Oberstufen-Lehrbücher der Biologie

- Alberts, Bruce et al. Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie, 5. Auflage, Weinheim 2021.

- Jochen Graw: Genetik, 7. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2021.

- Helmut Plattner: Abenteuer Zellbiologie - Streifzüge durch die Geschichte. Springer Spektrum, Berlin Heidelberg 2021.