Die fossilen Telompflanzen

"Den Thalluspflanzen [also den Moosen] stehen die Gefäßpflanzen (Tracheophyta) gegenüber, zu denen die fossilen Telompflanzen [...] gehören. Die frühen Gefäßpflanzen entwickelten mit dem diploiden Sporophyten einen gänzlich neuen Vegetationskörper, der erstmals in der Evolution der Landpflanzen als freilebender Organismus lebte und sich an die Bedingungen des Landlebens anpasste." [1]

Dieses Zitat aus den neuen Buch "Die Pflanze" von Frau Prof. Dr. Regine Claßen-Bockhoff (2025 veröffentlicht) sagt eigentlich schon das Wichtigste über die Telompflanzen aus.

Die Telompflanzen entstanden im Silur (vor 443-416 Millionen Jahren) vermutlich aus Pflanzen, die den heutigen Hornmoosen ähnelten.

Sie waren noch sehr einfach aufgebaut, hatten beispielsweise keine Blätter, kein Festigungsgewebe und keine richtigen Leitgewebe. Sie waren nur 20 bis 50 cm groß, in wenigen Ausnahmefällen auch mal bis 100 cm. Der glatte, verzweigte Vegetationskörper war aber bereits von einer wasserundurchlässigen Cuticula überzogen, in der sich sogar schon Spaltöffnungen befanden, die den Gasaustausch regulieren konnten.

Die Telompflanzen wuchsen aufrecht, hatten aber noch kein Festigungsgewebe, sondern die aufrechte Haltung wurde durch den Turgor in den Zellen und Geweben verursacht.

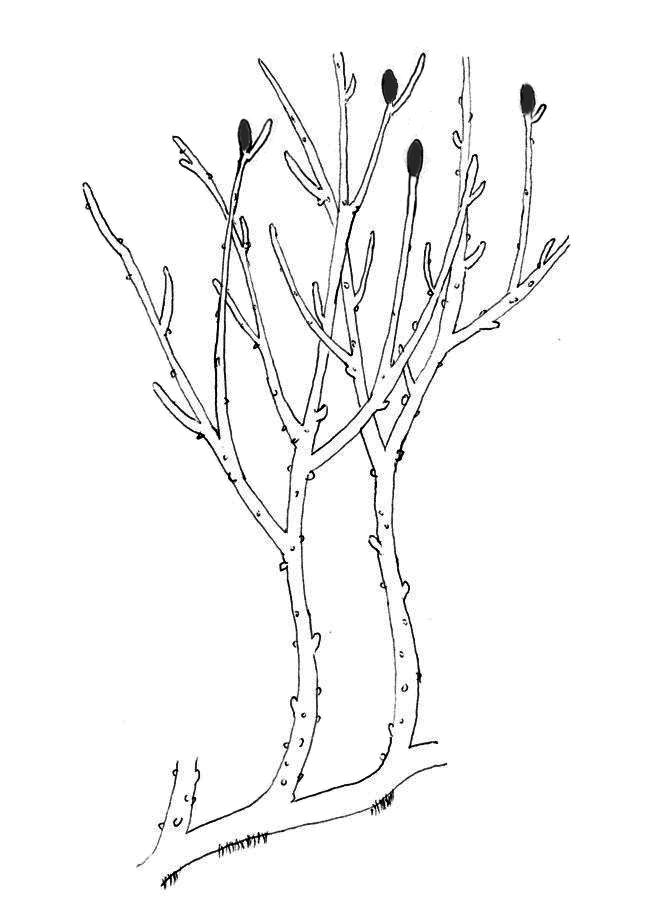

Rhynia gwynne-vaughanii, Rekonstruktion

Griensteidl, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dieses Bild zeigt die Rekonstruktion eines Rhynia-Fossils. Die Telompflanze Rhynia lebte vor ca. 400 Millionen Jahren. Auffällig sind die großen Sporenkapseln am Ende der aufrechten Seitentriebe (der Hauptkörper von Rhynia verlief waagerecht auf dem Boden). Ein einfaches Leitgewebe war ebenfalls schon vorhanden. Hier befanden sich alle Leitungsbahnen in einem einzelnen zentralen Leitbündel (was man als Protostele bezeichnet)

Interessant ist, dass die Telompflanzen bereits Lignin in ihre Zellwände einlagern konnten. Allein durch den Turgor hätten sie wahrscheinlich keine Höhen von 50 cm und mehr erreicht.

Im Gegensatz zu den Moospflanzen hatten die Telompflanzen bereits eigenständig lebende Sporophyten. Bei den Moosen sitzen die Sporophyten ja auf den Gametophyten, sind also nicht eigenständig. Der Sporophyt war diploid und konnte dank der doppelten Ausstattung mit Genen besser auf Umweltveränderungen reagieren als die haploiden Gametophyten der Moose.

Einteilung der Telompflanzen nach [1]

Diese primitiven Pflanzen ähnelten den Moosen und hatten noch keine Leitgewebe. Damit dürften sie eigentlich nicht als "Gefäßpflanzen" bezeichnet werden.

Diese Telompflanzen waren schon etwas weiter entwickelt, sie gelten heute als Vorläufer der Bärlapp-Pflanzen.

Diese Telompflanzen, die vermutlich von den Rhyniophyta abstammen, besaßen noch stärker differenzierte Vegetationskörper. Sie gelten heute als Vorfahren der Farne und Samenpflanzen.

Weiterführende Seiten

Quellen:

- Claßen-Bockhoff, Die Pflanze, 1. Auflage, Springer Spektrum 2024.

- Kadereit , Körner, Nick, Sonnewald: Strasburger - Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften, 38. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2021.

- Gemeinholzer, Systematik der Pflanzen kompakt, Springer Berlin Heidelberg 2018.