Die fossilen Telompflanzen

Die Telompflanzen zeichneten sich gegenüber den Moospflanzen durch ein echtes Wasserleitgewebe aus. Wenn Wasser durch normale Parenchymzellen vom Boden in die oberen Regionen der Pflanze geleitet werden soll, ist das sehr schwer. Der Widerstand des Parenchymgewebes ist sehr hoch. Durch leere Zellen, die keinen Protoplasten mehr enthalten, kann Wasser dagegen ungefähr eine Million mal schneller transportiert werden.

Die Evolution der Pflanzen experimentierte daher erfolgreich mit abgestorbenen Zellen. Telompflanzen, die durch eine zufällige Mutation mehrere hintereinander geschaltete tote Zellen in ihrem Stängel besaßen, konnten das Wasser aus dem Boden viel schneller nach oben transportieren als solche Pflanzen, die keine abgestorbenen Zellen hatten. Pflanzen mit abgestorbenen, wasserleitenden Zellen hatten einen klaren Selektionsvorteil.

Der nächste Schritt in der Evolution des Wasserleitgewebes war die Versteifung dieser abgestorbenen Zellen. Der Wasserstrom von unten (Boden) nach oben wird durch die Transpiration des Wasser an der Oberfläche der Pflanzen angetrieben, es herrscht quasi ein Sog von oben nach unten - auch die heutigen Landpflanzen nutzen diesen Transpirationssog aus, um Wasser nach oben zu transportieren. Abgestorbene Zellen mit normalen Zellwänden konnten diesen Druck aber nur bis zu einem bestimmten Grad aushalten. Zellen, deren Zellwände durch zufällige Mutationen aber an bestimmten Stellen verdickt oder versteift waren, konnten höhere negative Innendrücke aushalten und verschaften ihren Pflanzen einen weiteren Selektionsvorteil.

Laut [1] wurden im Laufe der Evolution der Telompflanzen "mindestens sechs [...] verschiedene Konstruktionen und Materialien ausprobiert, bevor der Holzstoff Lignin [...] synthetisiert und in die Zellwand eingelagert wurde."

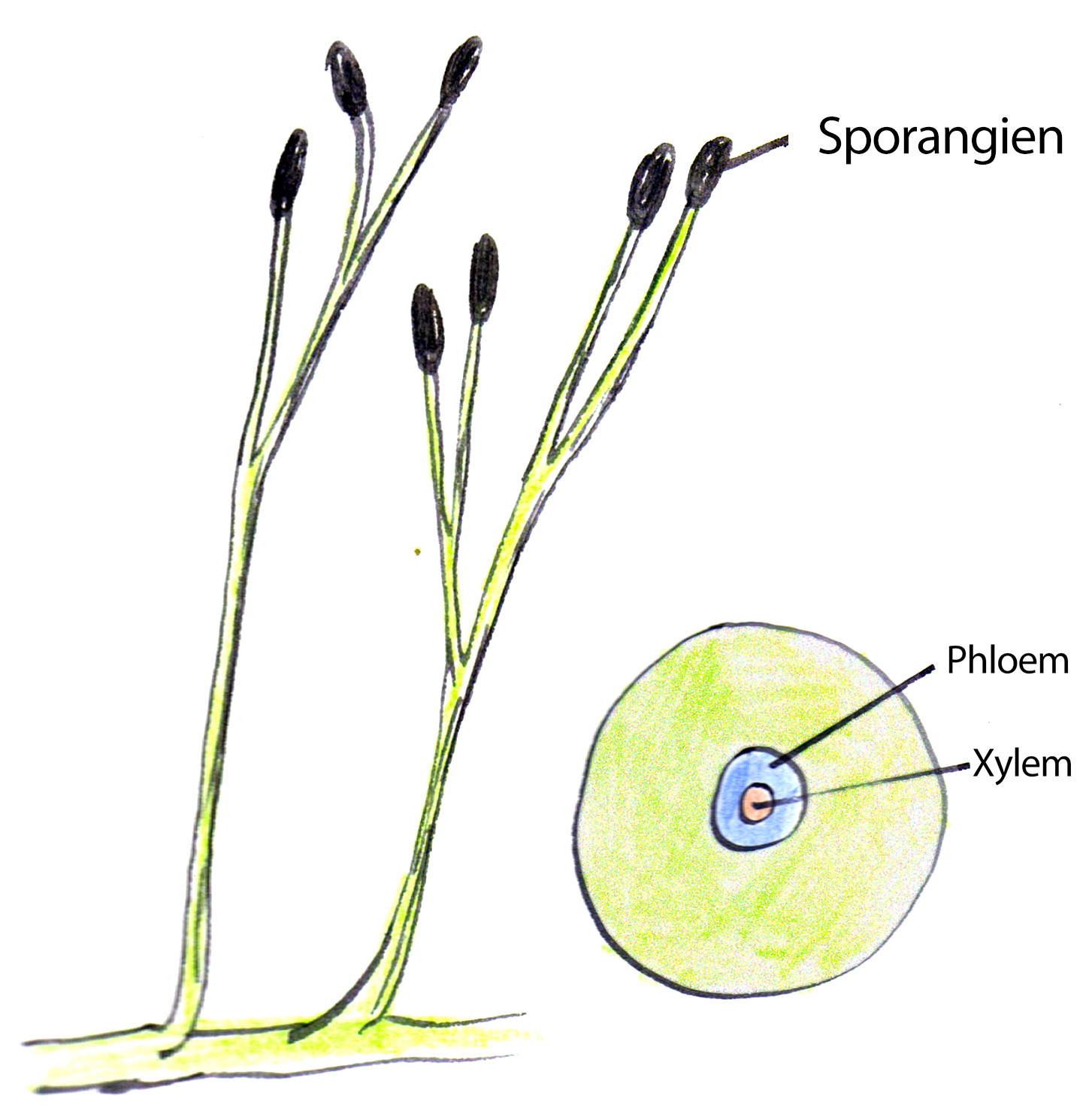

Rhynia, eine Telompflanze, und ein Querschnitt durch den Stängel

Autor: Ulrich Helmich 1980, Lizenz: Public domain

Ein typisches Merkmal der Telompflanzen ist die Anordnung der vorhandenen Leitbündel: Es ist ein zentrales Leitbündel vorhanden, dieses wird auch Protostele genannt. Das Wasser leitende Xylem besteht wie oben beschrieben aus abgestorbenen Zellen mit versteiften Zellwänden. Das Phloem setzt sich aus lebenden Zellen zusammen, die Assimilate und andere Stoffwechselprodukte nach unten leiten.

Zwar sind die Zellwände der Wasserleitzellen versteift, doch reicht diese Versteifung nicht an die Festigkeit spezieller Stützgewebe heran. Die mechanische Stabilität der Telompflanzen war vor allem auf den Turgor der lebenden Zellen in der Rinde der Pflanzen zurückzuführen [1].

Quellen:

- Claßen-Bockhoff, Die Pflanze, 1. Auflage, Springer Spektrum 2024.

- Kadereit , Körner, Nick, Sonnewald: Strasburger - Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften, 38. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2021.

- Gemeinholzer, Systematik der Pflanzen kompakt, Springer Berlin Heidelberg 2018.