Ein klassischer Versuch, Teil 1

Die wichtigste und auch die einfachste Regel von Mendel ist die Uniformitätsregel. Sie besagt, dass die Nachkommen von zwei Eltern, die in dem betrachteten Merkmal (zum Beispiel Blütenfarbe) reinerbig sind, alle den gleichen Genotyp (und damit auch den gleichen Phänotyp) haben.

Ein klassisches Beispiel an, wie es in jedem Schulbuch steht, ist die Kreuzung einer weißblütigen japanischen Wunderblume (Mirabilis jalapa) mit einer rotblütigen.

Die japanische Wunderblume

Wildfeuer, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

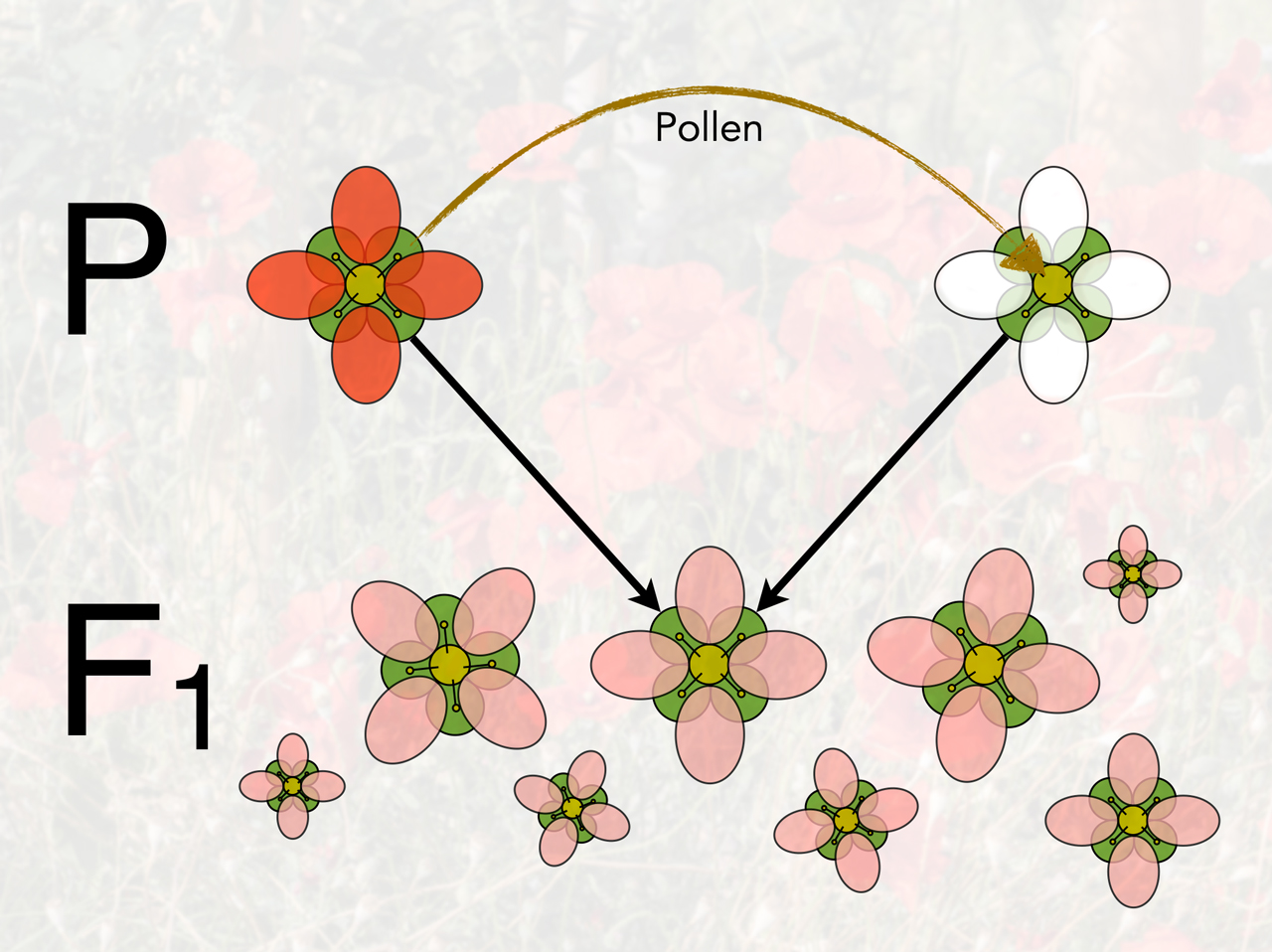

Hier nun eine schematische Darstellung eines solchen Versuchs:

Kreuzungsexperiment zur 1. Mendelschen Regel

Autor: Ulrich Helmich 2021, Lizenz: Public domain

Man überträgt dazu den Pollen einer roten Blüte mit einem Pinsel auf die Narben von weißen Blüten und wartet dann ab, bis sich aus den Samen neue Pflanzen entwickelt haben, was durchaus ein paar Monate oder länger dauern kann.

Die Nachkommen der roten und weißen Pflanzen besitzen bei diesem Versuch alle eine rosa Blütenfarbe, also eine Mischfarbe aus rot und weiß.

Die Erklärung nach Mendel

Lebte Mendel noch heute, dann würde er das Ergebnis dieses Kreuzungsexperiments folgendermaßen erklären:

- Jede Blütenpflanze besitzt ein Merkmal für die Blütenfarbe (heute würden wir sagen: ein Gen für die Blütenfarbe).

- Bei den roten Pflanzen hat dieses Merkmal (Gen) die Ausprägung "Rot", bei den weißen Pflanzen die Ausprägung "Weiß". Man spricht hier auch von zwei unterschiedlichen Allelen des Merkmals (Gens).

- Die Samenzellen in den Pollen besitzen alle das Allel für "Rot", während die Eizellen in den Fruchtknoten alle das Allen für "Weiß" haben.

- Kommt es nach der Bestäubung (Übertragung der Pollen auf die Narbe) zu einer Befruchtung (Eindringen der Samenzellen in die Eizellen), so besitzt die Zygote (befruchtete Eizelle) beide Allele für Blütenfarbe, sie hat den Genotyp rw (für rot/weiß).

- Die Pflanzen, die aus diesen Zygoten entstehen, haben ebenfalls den Genotyp rw, daher bilden sie nicht rote oder weiße, sondern rosa Blüten.

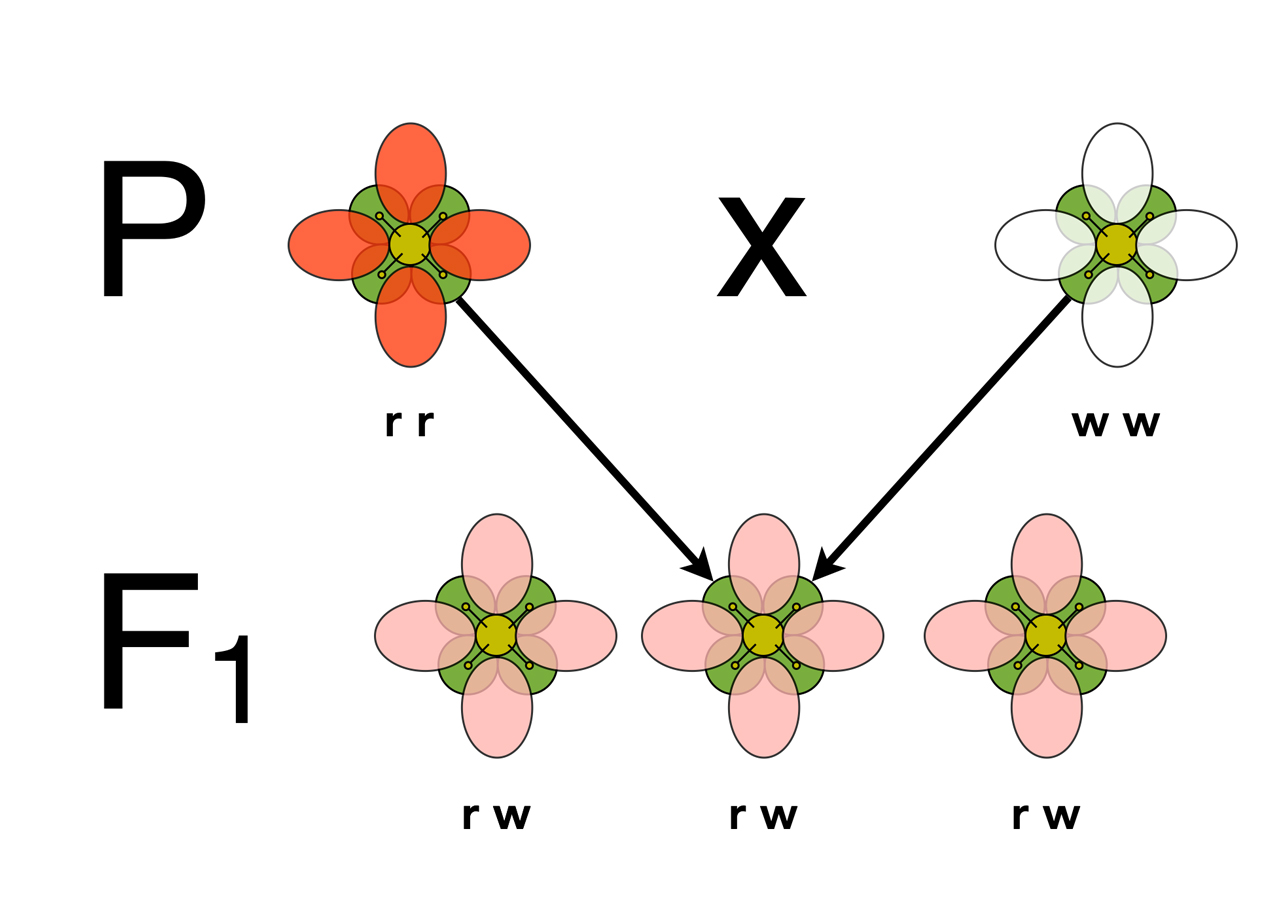

Die Genotypen der Pflanzen

Autor: Ulrich Helmich 2021, Lizenz: Public domain

Hier sehen wir eine übliche Darstellung des Erbgangs mit den Symbolen für die Allele: r = rot, w = weiß. Jede Körperzelle der Pflanzen ist diploid (2n) und hat daher zwei Exemplare eines jeden Gens, wobei die Allele identisch (= homozygot, reinerbig) oder unterschiedlich (= heterozygot, mischerbig) sein können.

In unserem Beispiel sind beide Eltern homozygot in Bezug auf die Blütenfarbe, der Genotyp ist dann rr bei der roten Pflanze und ww bei der weißen.

Die Keimzellen der Eltern sind haploid, enthalten also nur ein Exemplar eines jeden Gens, also auch nur ein Allel. Die reinerbigen roten Pflanzen können nur Keimzellen bilden, die ein rot-Allel r enthalten, und die reinerbigen weißen Pflanzen können nur Keimzellen mit einem weiß-Allel w bilden.

Bei der Befruchtung können also nur Zygoten entstehen, die ein r-Allel und ein w-Allel besitzen. Der Genotyp der Zygoten ist daher rw, und der Phänotyp (das äußere Erscheinungsbild, hier also die Blütenfarbe) ist dann rosa.

Intermediärer Erbgang

Bei einem Erbgang wie dem obigen, wo die beiden Allele eines Gens den gleichen Einfluss auf den Phänotyp haben (rr = rot, ww = weiß, rw = rosa), spricht man von einem intermediären Erbgang.

Wenn dagegen ein Allel, beispielsweise R, einen stärkeren Einfluss auf den Phänotyp hätte als das andere Allel w, würde man von einem dominant-rezessiven Erbgang sprechen. Pflanzen mit dem Genotyp Rw hätten dann eine rote Blütenfarbe. In diesem Fall würde man das Symbol für das Rot-Allel groß schreiben: R.

Mendel experimentierte hauptsächlich mit Erbsen. Deren Blüten sind entweder rot oder weiß. Hier ist das Allel für "rot" dominant über das Allel für "weiß". Sämtliche Nachkommen einer RR x ww - Kreuzung haben den Genotyp Rw und den Phänotyp "rot".

Unabhängig davon, ob der Erbgang intermediär oder dominant-rezessiv ist, gilt die Uniformitätsregel:

Uniformitätsregel

Die Nachkommen von zwei Eltern, die in dem betrachteten Merkmal reinerbig sind, haben alle den gleichen Genotyp und damit auch den gleichen Phänotyp. Das gilt auch für den reziproken Erbgang.

Reziproker Erbgang heißt hier, dass das Geschlecht der Eltern vertauscht wird. Hatte man also vorher die Pollen von der roten Pflanze genommen und auf den Stempel einer weißen Pflanze aufgebracht, so nimmt man beim reziproken Versuch den Pollen von der weißen Pflanze und brigt ihn auf die Stempel von roten Pflanzen auf.

Die Erklärung nach der Chromosomentheorie

Chromosomen wurden zwar schon 1842 entdeckt, ihre Bedeutung für die Vererbung wurde aber erst um 1880 erkannt. Die Versuche und Erkenntnisse Mendels waren zu der damaligen Zeit in der Fachwelt weitgehend unbekannt, die Zeit war noch nicht reif dafür. Erst 1910 konnte der experimentelle Nachweis erbracht werden, dass die Chromosomen tatsächlich die materiellen Träger der Gene sind, die bereits Mendel postuliert hatte.

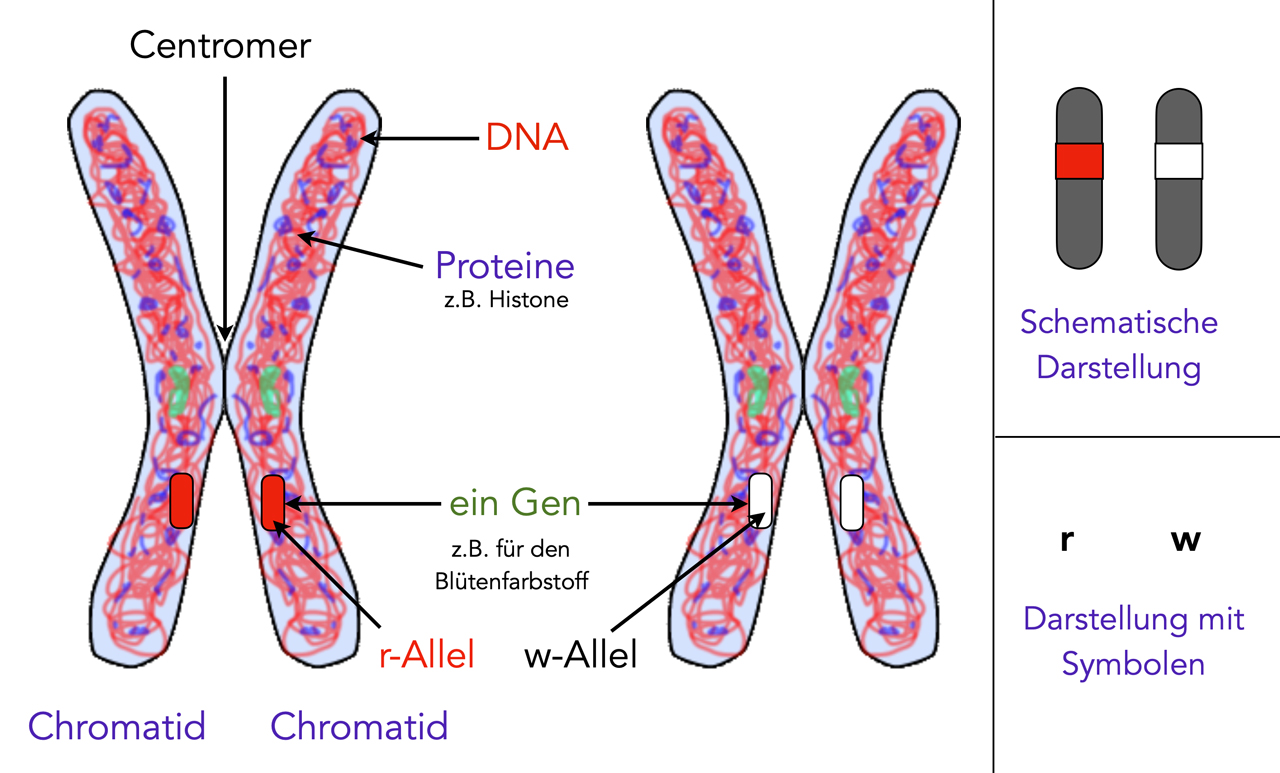

Bau eines Chromosoms nach der S-Phase, verschiedene Abstaktionsebenen

Autor: Ulrich Helmich 2022, Lizenz: Public domain

Auf diesem Bild sehen wir zwei homologe Chromosomen einer Blütenpflanze in drei verschiedenen Darstellungen auf drei unterschiedlichen Abstraktionsebenen.

Links sehen wir eine Zeichnung, die die Form eines 2-Chromatid-Chromosoms weitgehend korrekt darstellt, man sieht die beiden Chromatiden, die am Centromer miteinander verbunden sind. Die DNA und die Histone sind zumindest angedeutet, und die Lage des Gens für die Produktion des Blütenfarbstoffes ist auch eingezeichnet. Da es sich um ein 2-Chromatid-Chromosom nach der S-Phase handelt, besitzt es zwei identische DNA-Fäden und somit auch zwei Exemplare des Gens.

Bei dem linken Chromosom hat das Gen für die Blütenfarbe die Ausprägung "rot", bei dem homologen Chromosom die Ausprägung "weiß".

Rechts oben im Bild sehen wir eine typische schematische Darstellung der beiden homologen Chromosomen. Auf die Darstellung der Chromatiden wurde verzichtet, DNA, Histone und Centromere wurden auch weggelassen.

Rechts unten wurde noch weiter reduziert, das linke Chromosom mit dem Allel für die Ausprägung "rot" wurde durch den Kleinbuchstaben "r" symbolisiert, das rechte Chromosom durch den Kleinbuchstaben "w".

Keimzellenbildung

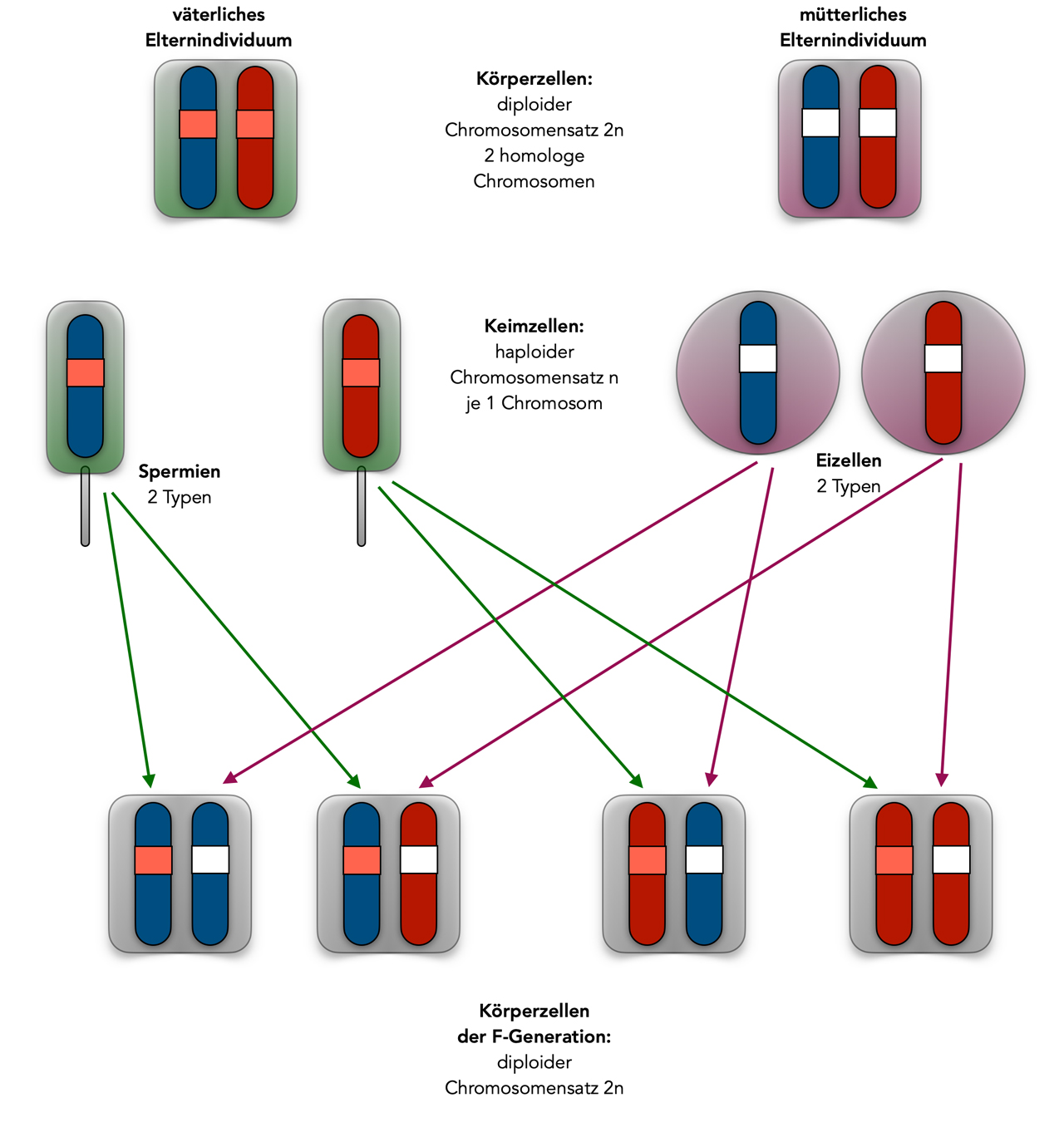

Betrachten wir nun folgende Zeichnung:

Erklärung der Uniformitätsregel mit Hilfe der Chromosomentheorie

Autor: Ulrich Helmich 2022, Lizenz: Public domain

Das Schema ist sehr allgemein gehalten, Sie können es aber ohne Weiteres auf die japanischen Wunderblumen beziehen. Ein väterliches Elternindividuum (also die Pflanze, die den Pollen spendet) und ein mütterliches (die Eizellen-Spenderin) werden gekreuzt.

Die Vater-Pflanze produziert Pollen, und in den Pollen sind Spermien enthalten. Die Mutter-Pflanze produziert Eizellen.

Wir betrachten der Einfachheit halber nur die beiden homologen Chromosomen, auf denen sich das Gen für die Blütenfarbe befindet. Der komplette Chromosomensatz ist natürlich viel größer und besteht vielleicht aus 20, 24, 36 oder mehr Chromosomen. Aber was wäre die Zeichnung unübersichtlich geworden, wenn wir die anderen Chromosomen mit eingezeichnet hätten.

Von den beiden homologen Chromosomen des "Vaters" stammt eines von seiner "Mutter" (dunkelrot gezeichnet), das andere von seinem "Vater" (dunkelblau gezeichnet). Beide Chromosomen tragen das Gen für die Blütenfarbe in der Ausprägung "rot". Man kann auch einfacher sagen, sie haben das Allel für "rot" oder - noch einfacher - das r-Allel.

Bei der "Mutter" ist es genau so, nur dass sich auf beiden homologen Chromosomen die w-Allele befinden.

Der "Vater" kann nun zwei Typen von Spermien bilden. 50% der Spermien enthalten das väterliche Chromosom, 50% das mütterliche. Das Gleiche gilt für die Eizellen der "Mutter".

2 Typen von Spermien können nun 2 Typen von Eizellen befruchten, das gibt insgesamt also 4 Kombinationsmöglichkeiten. Dennoch ist der Genotyp der vier möglichen Zygoten-Typen identisch: ein r-Allel vom "Vater" und ein w-Allel von der "Mutter", der Genotyp aller Zygoten ist also stets rw.

Wenn die Zygoten sich nun in der gleichen Umwelt unter gleichen Umweltbedingungen entwickeln, sollte man auch erwarten, dass sich die Phänotypen der entstehenden Pflanzen stark ähneln, sie also alle rosa Blüten besitzen. Das muss aber nicht so sein. Es kann ja zum Beispiel passieren, dass die eine Pflanze auf einem alkalischen Boden aufwächst, eine andere auf einem sauren Boden. Wenn sich der pH-Wert auf die Blütenfarbe auswirkt, so wie man das von einigen Pflanzen ja kennt, hängt der Phänotyp tatsächlich von den Umweltbedingungen ab. Die Genotypen sind aber trotzdem gleich, und nichts anderes besagt die Uniformitätsregel: Wenn beide Eltern in den betrachteten Merkmal reinerbig sind (hier also rr und ww), dann haben die Nachkommen der F1-Generation einen uniformen Genotyp, hier also rw.

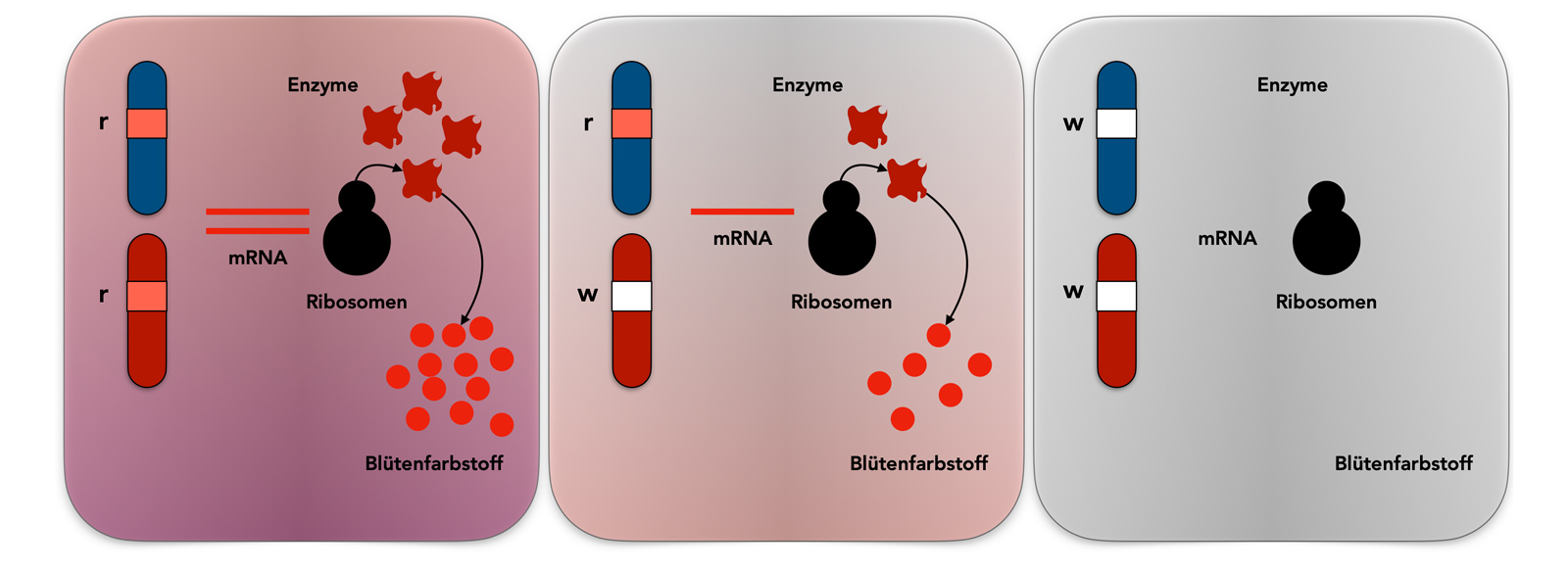

Molekularbiologische Erklärung

Die Blütenfarbe wird durch bestimmte organische Farbstoffe festgelegt, die von Enzymen produziert werden müssen. Bei dem Wunderblumen-Beispiel können wir uns gut vorstellen, dass der rote Blütenfarbstoff von einer Reihe von Enzymen synthetisiert wird.

Kommt es nun zu einer Mutation in dem Gen für eines dieser Enzyme, so kann der Farbstoff nicht produziert werden, die Blüte bleibt weiß [2].

Bei einer homozygoten rr-Pflanze ist die Konzentration der Enzyme, die den Farbstoff herstellen, sehr hoch. Es existieren ja zwei funktionsfähige Gene (bzw. Gengruppen), die transkribiert werden. Im Idealfall gibt es also doppelt so viel mRNA und doppelt so viele Enzyme und dann auch doppelt so viel roten Blütenfarbstoff wie in heterozygoten rw-Pflanzen, bei denen ja nur ein Gen bzw. eine Gengruppe für den roten Blütenfarbstoff intakt ist. In homozygoten ww-Pflanzen werden die Enzyme für die Produktion des Blütenfarbstoffs überhaupt nicht exprimiert, daher bleibt die Blüte farblos und erscheint dem menschlichen Auge weiß (wegen der Lichtstreuung in den Zellen der Blütenblätter).

Quellen:

- Kadereit , Körner, Nick, Sonnewald: Strasburger - Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften, 38. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2021.

- Jochen Graw: Genetik, 7. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2021.