Luft trocknet Pflanzen aus

Ein großes Problem bei der Eroberung des Landes durch die bisher im Wasser lebenden Pflanzen war die Wasserknappheit auf dem Land. Das benötigte Wasser gab es nicht mehr im Überfluss, sondern musste aus dem Boden oder der Luft besorgt werden. Warme und vom Wind bewegte Luft hat aber einen austrocknenden Effekt, wie jeder weiß, der schon einmal feuchte Wäsche im Freien aufgehängt hat.

Pflanzen können auf dem Land nur dann überleben, wachsen und sich vermehren, wenn sie in der Lage sind, dieser Austrocknung zu widerstehen.

Dazu mussten die ersten Landpflanzen im Laufe der Evolution zahlreiche Angepasstheiten entwickeln.

Eine Möglichkeit, dem austrocknenden Effekt der Luft zu entgehen, war eine Verringerung der Oberfläche, die der Luft ausgesetzt ist und gleichzeitig eine Vergrößerung der Oberfläche, mit der Wasser aus der Erde aufgenommen werden kann. Manche der heutigen Moose und Lebermoose zeigen uns, wie das geht. Diese primitiven Landpflanzen klammern sich regelrecht an den feuchten Boden, indem sie flache Polster ausbilden - Moospolster.

Ein hundertprozentiger Schutz vor Austrocknung ist diese Taktik allerdings nicht. Im Sommer findet man viele ausgetrocknete Moospolster auf dem Boden. Sonneneinstrahlung und höhere Windgeschwindigkeiten fördern den Wasserverlust durch Verdunstung. Moose können sich dagegen kaum schützen. Allerdings sind Moose so einfach aufgebaut, dass sie sich schnell regenerieren können, wenn wieder genügend Wasser vorhanden ist - auch eine Angepasstheit an Wassermangel.

Entwicklung einer Cuticula

Unter einer Cuticula versteht man in der Botanik eine hydrophobe, wachsähnliche, wasserundurchlässige Schicht, die die Oberfläche der Pflanze überzieht. Diese Schicht verhindert die unkontrollierte Abgabe von Wasser an die Umgebung. Neben dieser wichtigen Aufgabe schützt die Cuticula die Pflanze aber auch vor anderen Gefahren, zum Beispiel gegen UV-Licht oder das Eindringen von Krankheitserregern. Auch einen gewissen mechanischen Schutz stellt die Cuticula dar.

Fossilien mit einer einfachen Cuticula tauchen in der Erdgeschichte ca. 450 Millionen Jahre vor unserer Zeit auf, im späten Ordovizium [1].

In dem Buch von Lüttge [5] habe ich folgende interessante Aussage gefunden:

"Bezogen auf die gesamte Pflanzendecke der Erde nimmt die Cuticula eine Gesamtfläche von mehr als 1,2 Milliarden km2 ein. Das ist etwa das 2,4-Fache der Oberfläche des ganzen Erdballs."

Stomata

Eine Cuticula schützt die Pflanze zwar vor Wasserverlust, verhindert aber gleichzeitig den Austausch wichtiger Gase wie CO2 und O2. Jede Pflanze steht also vor dem unangenehmen Dilemma: Verhungern oder Verdursten (Austrocknen) ?.

Manche Pflanzen lösen dieses Problem durch eine sehr dünne Cuticula, die nicht zu 100% vor Verdunstung schützt, dafür aber genügend CO2 für die Photosynthese durchlässt.

Im Laufe der Evolution war es den Pflanzen nicht möglich, eine Cuticula zu entwickeln, die zwar CO2 ungehindert durchlässt, H2O aber zu 100% blockiert. Denn die beiden Moleküle, CO2 und H2O sind sich in ihren "physikochemischen Eigenschaften zu ähnlich", behauptet Lüttge [5].

Hier könnte man natürlich kritisch einwenden: Wieso eigentlich nicht? H2O ist doch ein sehr polares Molekül, könnte es nicht Poren in der Cuticula geben, die beispielsweise mit elektrisch geladenen Aminosäuren ausgekleidet sind und H2O-Moleküle binden, CO2 aber durchlassen? Offensichtlich scheint das nicht zu funktionieren, sonst hätte es in der Evolution der Pflanzen eine solche Lösung mit Sicherheit gegeben.

Die meisten Pflanzen lösen das Problem durch den Einbau von Stomata (Spaltöffnungen) in die relativ dicke Cuticula. Spaltöffnungen treten zum ersten Mal vor ca. 420 Millionen Jahren in den Pflanzen auf [1].

Stomata-Dichte und CO2-Gehalt der Luft

Es gibt nun einen interessanten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Stomata pro mm2 und dem CO2-Gehalt der Luft. Im frühen Devon vor ca. 420 Millionen Jahren war der CO2-Gehalt noch sehr hoch, ca. 2700 ppm. Bei den fossilen Pflanzen aus dieser Periode fand man nur ca. 4 bis 5 Spaltöffnungen pro mm2.

Rund 120 Millionen Jahre später war der CO2-Gehalt auf gut 500 ppm gesunken, die Dichte der Spaltöffnungen bei entsprechenden Fossilien lag hier bei 787/mm2, war also fast 200 mal größer [1].

Angepasstheiten an Trockenheit

Heutige Landpflanzen sind auf vielfältige Weise an vorübergehende oder ständige Trockenperioden angepasst. Beispielsweise durch besonders dicke, fleischige Blätter mit einer mehrschichtigen Epidermis und einer dicken Cuticula, durch die nur wenig Wasser verdunsten kann. Oder durch Wasserspeichergewebe, in denen die Pflanze einen größeren Wasservorrat anlegen kann (zum Beispiel Kakteen).

Auf dieser Vertiefungsseite erfahren Sie viele weitere Einzelheiten zu diesem Thema.

Wassertransport

Im Wasser lebende Pflanzen hatten keine Probleme, die Zellen mit Wasser zu versorgen. Landpflanzen dagegen müssen das Wasser, das sie mit den Wurzeln oder wurzelähnlichen Gebilden aufnehmen, zu den anderen Zellen transportieren. Wie man herausgefunden hat, ist ein solcher Wassertransport schon bei Pflanzen notwendig, die höher sind als 2 cm.

Für größere Pflanzen reicht eine einfache Diffusion von Wasser-Molekülen zu den Zielzellen nicht mehr aus, es würde Jahre dauern, bis Wasser durch Diffusion in den höheren Regionen der Pflanze ankommt. Es mussten besondere Vorrichtungen zum Transport von Wasser entwickelt werden.

Die Lösung dieses Problem war die Evolution von Zellen, die gezielt absterben und danach einen inneren Hohlraum zurück lassen, durch den Wasser transportiert werden kann. Solche abgestorbenen Zellen müssen außerdem nicht mehr mit Energie versorgt werden, ein weiterer Vorteil für die Pflanze.

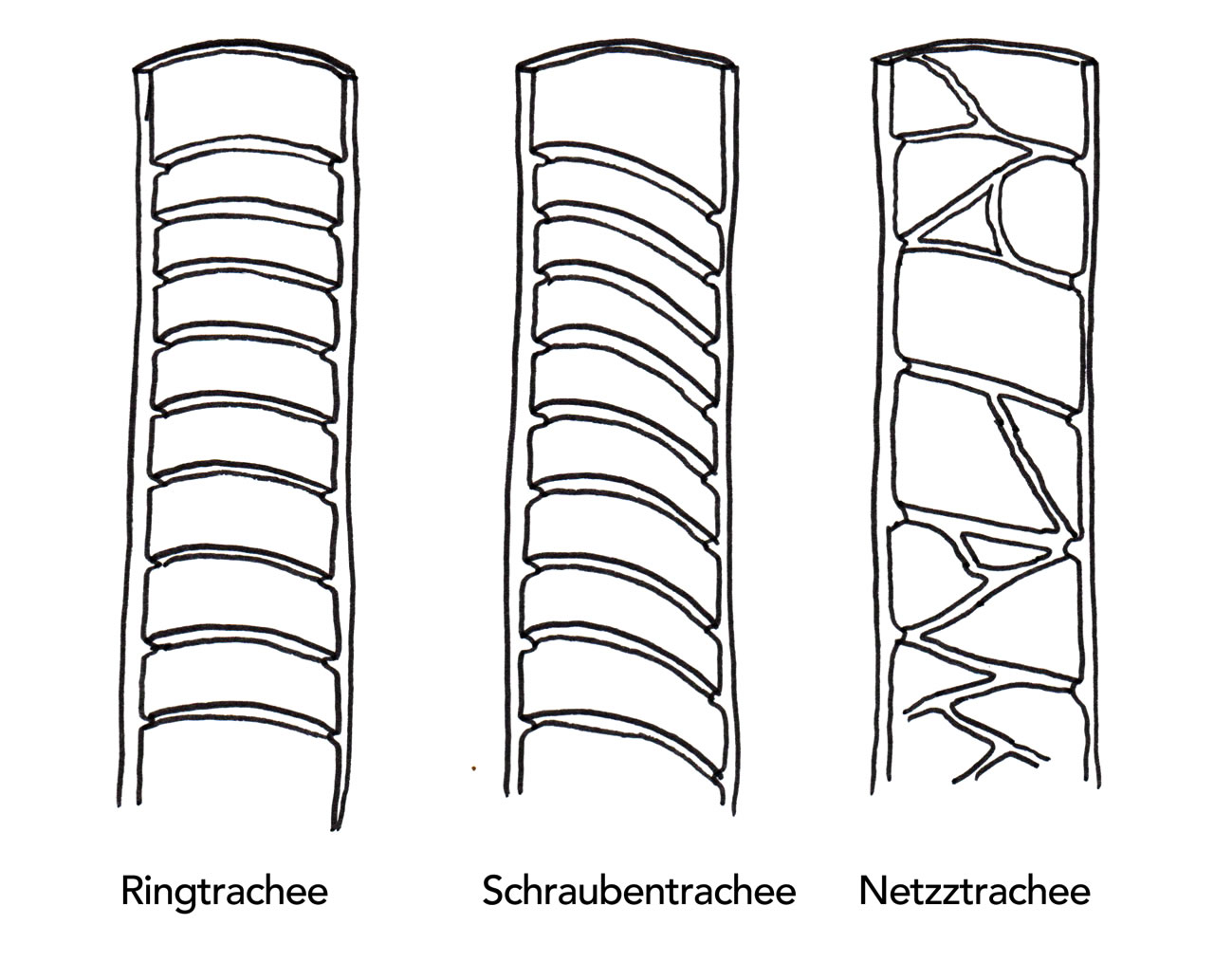

Solche einfachen hohlen Zellen traten vermutzlich zum ersten Mal vor 475 Millionen Jahren auf. Fossilien, die ca. 380 Millionen Jahre alt sind, besitzen schon Wasserleitgefäße mit ring-, netz- oder spiralförmigen Verdickungen der Zellwände, so wie man sie bei den heutigen Gefäßpflanzen (Farne und Samenpflanzen) findet.

Lignin ("Holzstoff") als Verstärkungsmaterial für diese Gefäße tauchte zum ersten Mal vor ca. 415 Millionen Jahren auf. Interessanterweise nehmen Wissenschaftler an, dass das Lignin ursprünglich für einen ganz anderen Zweck "entwickelt" wurde, nämlich zur chemischen Abwehr von Fressfeinden [1]. "Zufällig" stellte sich dann aber im Laufe der Evolution heraus, dass sich Lignin auch sehr gut zur Verfestigung von Wasserleitgefäßen eignet.

Verschiedene Stützelemente in Tracheen

Autor: Ulrich Helmich 2021, Lizenz: Public domain

Auf dieser Seite in der Botanik-Abteilung erfahren Sie mehr über das Leitungsgewebe rezenter Pflanzen.

Quellen:

- Willis, McElwain. The Evolution of Plants, Oxford 2014

- Gemeinholzer, Birgit, Systematik der Pflanzen kompakt, Springer Spektrum 2018.

- Niklas. Plant Evolution: An Introduction to the History of Life. The University of Chicago Press, 2016.

- Kadereit , Körner, Nick, Sonnewald: Strasburger - Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften, 38. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2021.

- Lüttge, Faszination Pflanzen, Springer-Verlag 2017