Saisonale Angepasstheiten

Nicht nur im Sommer haben die Pflanzen mit gelegentlicher Trockenheit zu kämpfen, sondern auch im Winter.

Samenbildung

Einjährige Pflanzen wie viele Kräuter passen sich an trockene Perioden im Sommer dadurch an, dass sie widerstandsfähige Samen bilden, die den nächsten Winter überdauern und dann im Frühling auskeimen.

In trockenen Gebieten wie Wüsten, Steppen oder Savannen keimen die Samen dann in der Regenzeit aus, die Wüste verwandelt sich dann für eine kurze Zeit in eine bunte Blumenwiese. Solche Samen können oft mehr als ein Jahr überdauern.

Den Film "Die Wüste lebt" von Walt Disney aus dem Jahre 1953 kennt wahrscheinlich keiner mehr von Ihnen, hier wird dieses Phänomen aber sehr anschaulich dargestellt.

Geophyten

Eine andere Angepasstheit an Trockenheiten finden wir bei den Geophyten. Das sind Pflanzen, die mit unterirdischen Organen den Winter (oder die Trockenperiode im Sommer) überdauern. Solche unterirdischen Organe kennen Sie aus dem Bio-Unterricht der Sekundarstufe I: Knollen, Wurzeln, Zwiebeln etc. Zwei Beispiele aus unserer Heimat sind die Kartoffeln und die Tulpen. Die Knollen der Kartoffel sind Sprossmetamorphosen - also Veränderungen des Sprosses. Die Zwiebeln der Tulpen und der Küchenzwiebel sind dagegen Blattmetamorphosen, also Angepasstheiten, die sich aus den Blättern entwickelt haben. Bekannte Beispiele für Wurzelmetamorphosen sind die verschiedenen Rübenarten.

Abwerfen des Laubes

Laubbäume werfen gelegentlich das Laub ab - auf der Nordhalbkugel im Herbst und Winter. Im Winter ist es nicht nur kalt, sondern auch sehr trocken, denn mit dem gefrorenen Wasser kann die Pflanze nichts anfangen. Durch das Abwerfen von Laub verringert ein Baum die transpirationsfähige Oberfläche, so dass nur noch sehr wenig Wasser an die Luft abgegeben wird.

Xeromorphe Blätter

Nadelbäume haben eine andere Strategie zur Vermeidung von Trockenstress. Bekannte Nadelbäume wie Fichten oder Tannen verringern die Blattoberfläche, indem sie ihre Blätter in lange, dünne und quasi zusammengerollte Nadeln umgewandelt haben. Die Stomata können bei kalter oder trockener Witterung komplett geschlossen werden.

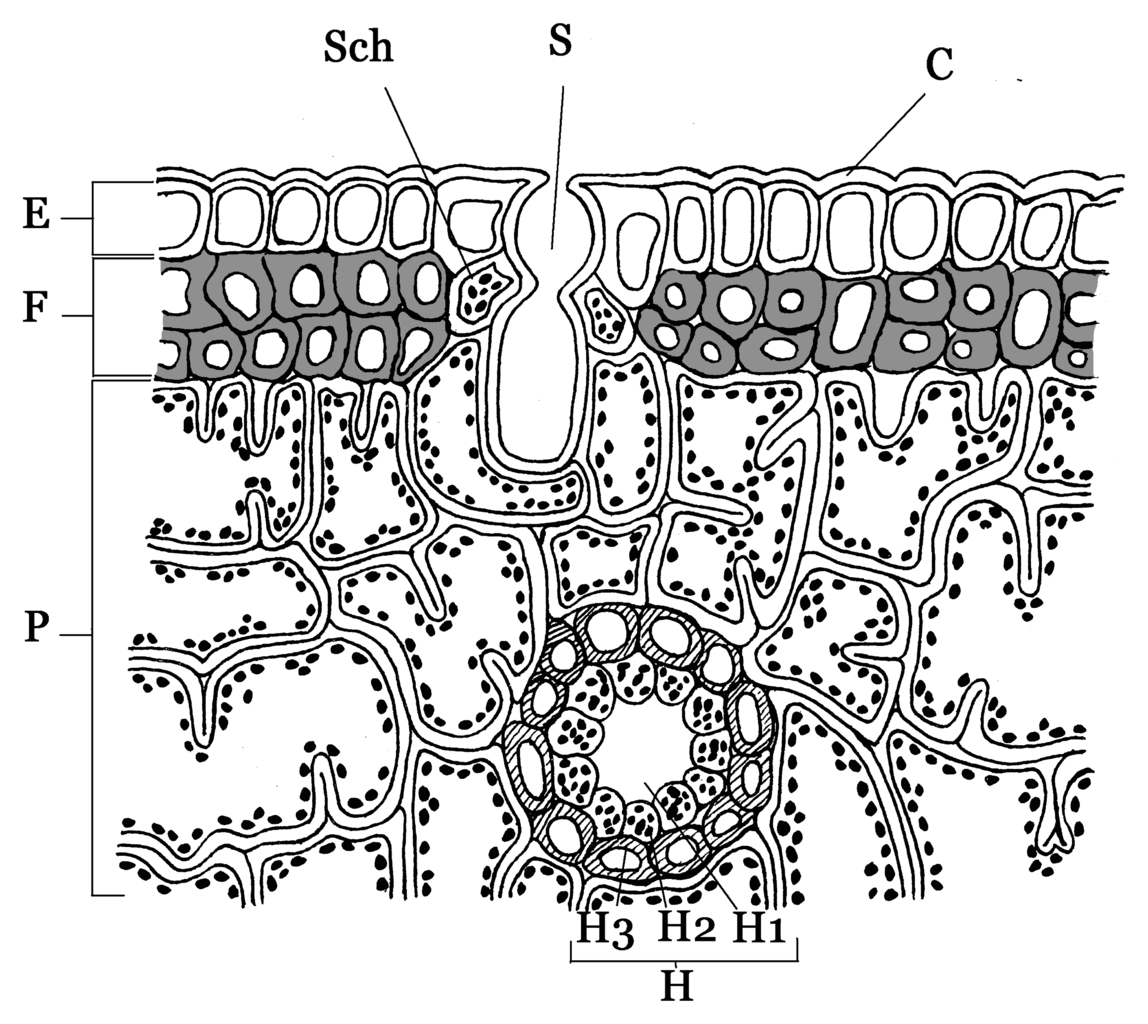

Blatt eines Nadelbaumes

Autor: Kolumbus, Lizenz: CC BY-SA 3.0

C = verdickte Cuticula, E = Epidermis, F = totes Festigungsgewebe

H = Harzkanal, H1 = Lumen (Hohlraum), H2 = Drüsenepithel, H3 = sklerenchymatische Scheide

P = Armpalisaden-Parenchym, S = eingesenkte Spaltöffnungen, Sch = Schließzellen

Andere Pflanzen trockener Gebiete haben Blätter mit einer mehrschichtigen Epidermis, einer besonders dicken Cuticula, eingesenkte Spaltöffnungen und Haare auf der Epidermis. Das sind alles Angepasstheiten zur Verringerung der Transpiration. Nadeln finden sich aber nicht nur bei den Nadelbäumen. Auch die heimischen Heidepflanzen der Gattungen Erica und Calluna besitzen Nadelblätter.

Eine extreme Angepasstheit der Blätter zur Vermeidung von Transpiration ist die Umwandlung der Blätter in Dornen. Bei vielen Kakteen findet man diese Strategie.

Angepasstheiten der Wurzel

Tiefwurzler können mit ihren Wurzeln tief in die Erde eindringen, bis in die Nähe des Grundwasserspiegels. Daher können sie sich das ganze Jahr über mit Wasser versorgen.

Flachwurzler wie beispielsweise Kakteen lassen ihre Wurzeln in der Trockenzeit absterben, und bilden schnell neue Wurzeln aus, wenn es regnet.

Wir man erst kürzlich herausgefunden hat, können die Wurzeln bestimmter Pflanzen auch Wasserspeicher im Boden bilden. Damit sind nicht Metamorphosen der Wurzel wie Rüben gemeint, in denen Wasser gespeichert wird, sondern etwas anderes:

"Im Erdraum um die pflanzlichen Wurzeln herum befindet sich rund 30 Prozent mehr Wasser als im übrigen Boden. Bisher gingen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass die Wurzelregion besonders trocken sei, weil die Pflanze dort dem Boden Wasser entzieht, das dann über den Trockengradienten nachströmt."

Wasserspeicher

Bei manchen Pflanzen sind die Blätter so um den Stängel angeordnet, dass sie in ihren breiten Blattstielen etwas Wasser speichern können, wenn es regnet. Bei den Bromelien (Ananasgewächse) liegen die Blätter so dicht zusammen, dass Zisternen entstehen, in denen recht viel Wasser gespeichert werden kann.

Die breiten Blätter einer Bromelienart können Wasser speichern

Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Bei manchen Pflanzen sind die Blätter sogar zu regelrechten Wassertanks umgewandelt:

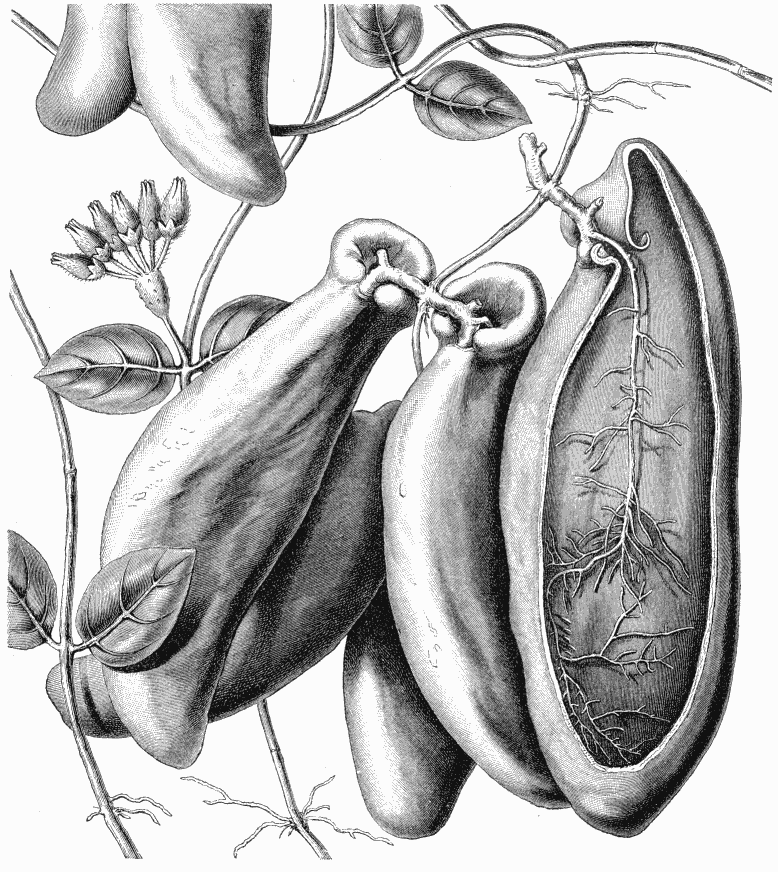

Die Urnenpflanze Dischidia refflesiana bildet wassergefüllte Zisternen

Autor: Anton Kerner von Marilaun, Lizenz: Public domain

Die Zisternen der Urnenpflanze Dischidia rafflesiana sind eine Blattmetamorphose. Diese Urnenblätter enthalten sogar eigene Wurzeln, sogenannte Adventivwurzeln, mit denen die Pflanze das Wasser aus den Zisternen wieder aufnehmen kann.

Die Ananaspflanze und viele verwandte Arten bilden auf der Oberseite ihrer Blätter Wasserspeichergewebe ohne Chlorophyll aus, das bis zur Hälfte des Blattquerschnitts einnehmen kann.

Am bekanntesten dürften aber die Wasserspeichergewebe von Sukkulenten wie beispielsweise Kakteen oder manchen Wolfsmilchgewächsen sein.

Platykladien von Opuntia microdasys

Stan Shebs, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Die verdickten grünen Gebilde auf diesem Photo einer Opuntie sind keine Blätter, sondern flächig verbreiterte Langtriebe, sogenannte Platykladien. Die Blätter dieser Triebe sind zu kleinen Dornen umgewandelt.

Quellen:

- Kadereit , Körner, Nick, Sonnewald: Strasburger - Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften, 38. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2021.

- Lüttge, Faszination Pflanzen, Springer-Verlag 2017

- "Wurzeln bilden Wasserspeicher im Boden" auf Pflanzenforschung.de vom 19.09.2011.

- Verschiedene Wikipedia-Artikel (siehe Links im Text).