Die Cuticula ist eine hydrophobe und wasserundurchlässige Schicht, welche die Epidermiszellen einer Pflanze schützend überzieht und nach außen hin abgrenzt. Die Hauptaufgabe der Cuticula ist der Verdunstungsschutz, sie verhindert also die unkontrollierte Abgabe von Wasser an die Luft. Normale Zellwände sind recht gut durchlässig für Wasser und Gase, sie stellen in dieser Hinsicht also keinen effektiven Schutz dar. Aus diesem Grund haben die meisten Epidermiszellen im Abschlussgewebe einer Pflanze besonders stark verdickte Außenzellwände, die zudem noch mit der Cuticula überzogen sind.

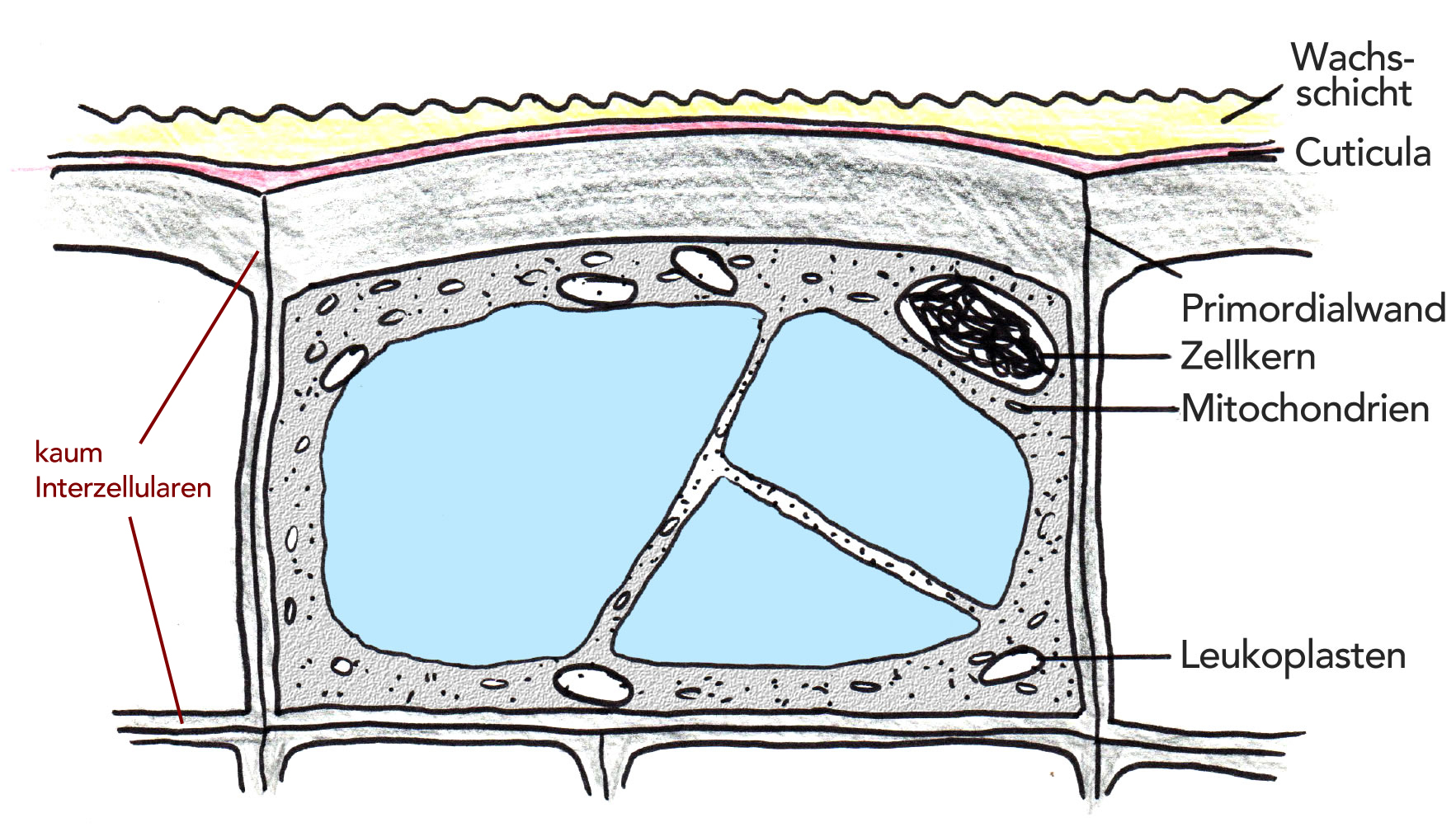

Eine typische Epidermiszelle

Autor: Ulrich Helmich 1978/2021, Lizenz: Public domain

Auf dieser Seite finden Sie viele weitere Informationen zu diesem Thema.

Zusammensetzung

Eine Cuticula besteht aus zwei Hauptkomponenten: einer Mischung aus aliphatischen und aromatischen Wachsen sowie einer Matrix aus speziellen langkettigen Fettsäuren, die als Cutin bezeichnet werden.

Wachse sind Verbindungen aus langkettigen Alkoholen und langkettigen Fettsäuren. Cutin dagegen ist ein hochkomplexes Polymer aus einigen hundert Hydroxy-Fettsäuren.

Diese speziellen Fettsäuren besitzen zwei OH-Gruppen, einmal in der charakteristischen COOH-Gruppe am α-Ende, die jede Fettsäure besitzt, und dann zusätzlich eine am ω-Ende. Die OH-Gruppe am α-Ende kann nun mit der OH-Gruppe am ω-Ende einer anderen Fettsäure unter Wasseraustritt reagieren, so dass sich ein langes Molekül bilden kann.

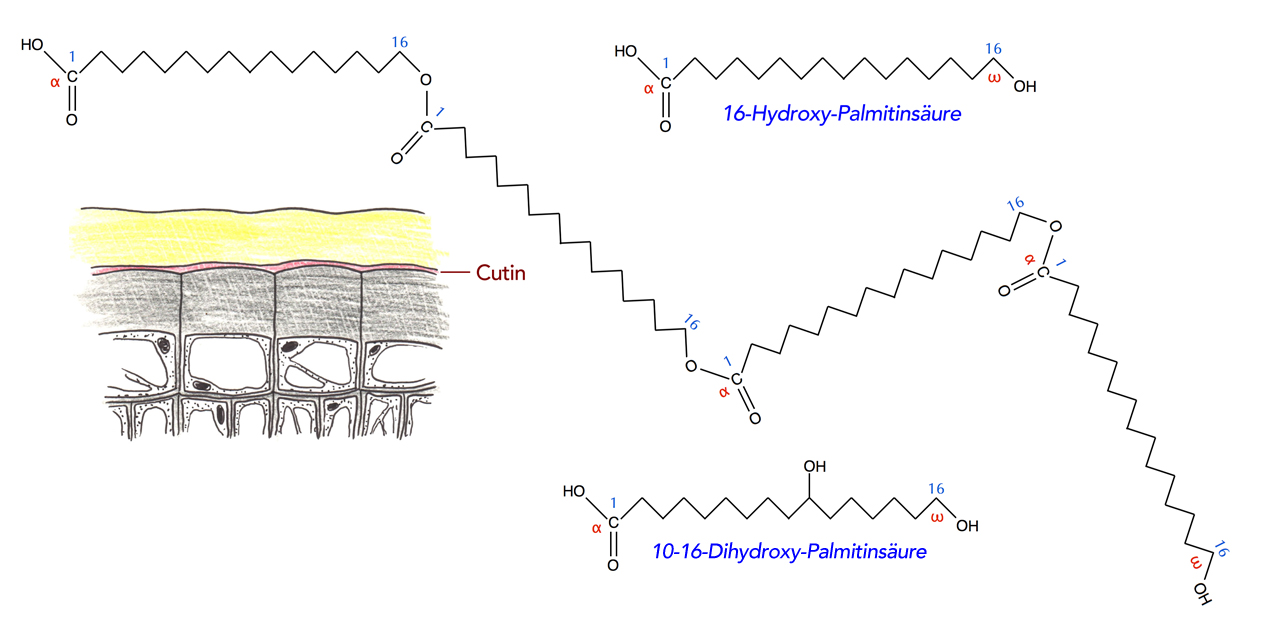

Cutin enthält Polymere von Hydroxy-Fettsäuren

Autor: Ulrich Helmich 2021, Lizenz: Public domain

Auf diesem Bild sehen wir zwei solcher Hydroxy-Fettsäuren und in der Mitte ein Tetramer aus vier solcher Moleküle. In der Cuticula einer Pflanze befinden sich noch viel größere Polymere, die teils aus bis zu Hundert Einheiten bestehen.

Manchmal ist auch Kalk oder Kieselsäure in die Cuticula eingebaut. Bei einigen Schachtelhalmen ist der Gehalt an Kieselsäure so hoch, dass man sie zum Polieren von Zinnbechern benutzt ("Zinnkraut").

Durch den kontinuierlichen Einbau neuer Moleküle in die Cuticula kann diese beliebig wachsen und so mit dem Wachstum der Pflanze locker mithalten. Die Pflanze muss sich also nicht wie viele Insekten, die ebenfalls eine Cuticula besitzen, ständig häuten.

Die Cuticula kann sogar schneller wachsen als die Epidermis, was dann dazu führt, dass sich Falten in der Cuticula bilden

Aufgaben

Die Hauptaufgabe der Cuticula ist die Verhinderung des unkontrollierten Austritts von Wasser aus der Pflanze. Im Extremfall, also bei Pflanzen sehr trockener Standorte, kann die Cuticula den Wasseraustritt auf 0,01% reduzieren [1].

Daneben bietet eine Cuticula auch noch einen gewissen mechanischen Schutz, sie verhindert das Eindringen von Krankheitserregern in die Pflanze und sie schützt die Pflanze vor UV-Strahlung.

Wurzeln und Wurzelhaare und andere Teile der Pflanze, mit denen Wasser aufgenommen wird, sind natürlich nicht von einer Cuticula überzogen.

Dilemma

Das Vorhandensein einer Cuticula stellt die Pflanze vor ein großes Dilemma. Die Cuticula verhindert einerseits den unkontrollierten Austritt von Wasser - dieser Effekt ist ja auch erwünscht. Allerdings verhindert die Cuticula das Eindringen von CO2 und das Austreten von O2, unterbindet also den Gasaustausch, der für die Photosynthese unabdingbar ist.

Dieses Dileamma haben manche Pflanzen dadurch gelöst, dass sie eine sehr dünne Cuticula besitzen, die den Wasseraustritt zwar hemmt, aber nicht komplett verhindert, dafür aber die Gase durchlässt. Die meisten Pflanzen besitzen jedoch besondere Schleusen in ihrer Cuticula, die als Stomata oder Spaltöffnungen bezeichnet werden.

Evolution der Cuticula

Die Entwicklung einer Cuticula war notwendig, als die Pflanzen das Land eroberten. Hier herrschte - im Gegensatz zum Meer - eine ständige Wasserknappheit, und es bestand die Gefahr der Austrocknung. Die Lösung des Problems war eine wasserundurchlässige Cuticula, die aber gleichzeitig auch den Gasaustausch behinderte.

Fossilien mit einer einfachen Cuticula tauchen in der Erdgeschichte ca. 450 Millionen Jahre vor unserer Zeit auf, im späten Ordovizium. Spaltöffnungen treten zum ersten Mal vor ca. 420 Millionen Jahren in den Pflanzen auf [2].

Quellen:

- Kadereit , Körner, Nick, Sonnewald: Strasburger - Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften, 38. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2021.

- Willis, McElwain. The Evolution of Plants, Oxford 2014