Allgemeines

Das Mondbechermoos (Lunularia cruciata) ist ein charakteristischer Vertreter der Lebermoose.

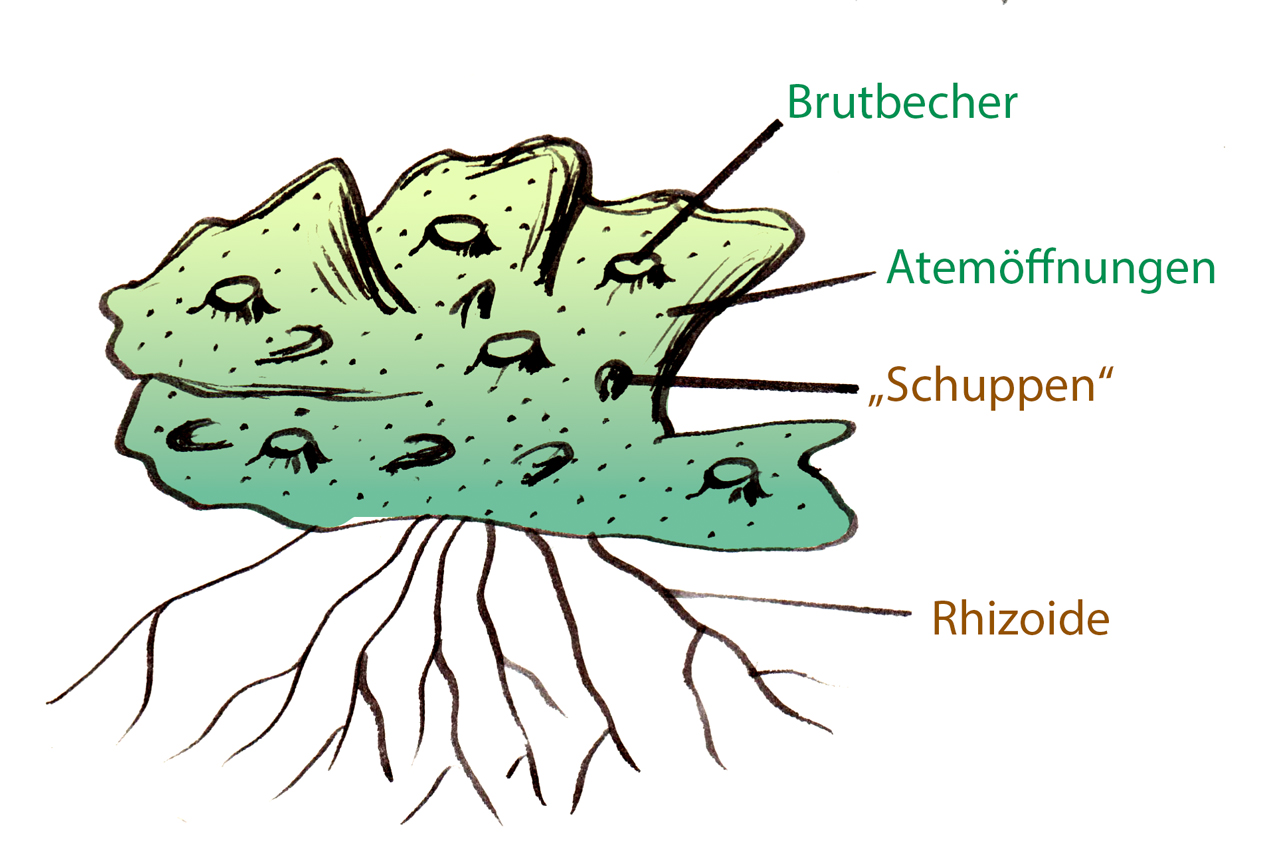

Während die Laubmoose ihren kormophytischen Charakter deutlich sichtbar zeigen (Gliederung in Rhizoide, Spross und Blättchen), sehen die Lebermoose auf den ersten Blick recht thallös aus. Man kann Spross und Blätter des Gametophyten nicht unterscheiden, lediglich die Rhizoide an der Unterseite der Pflanze deuten auf die kormophytische Zugehörigkeit hin.

Kormophyten

Dieser Text ist die Mitschrift einer Vorlesung von Prof. Kaja, die er 1980 in Münster gehalten hat. Heute, also im Jahre 2024, ordnet man die Moose nicht mehr unter die Kormophyten ein. Kormophyten sind jetzt die Lycopodiopsida (Bärlapp-Pflanzen) und die Euphyllophyta (Farne und Samenpflanzen).

Der Gametophyt eines Lebermooses

Autor: Ulrich Helmich 1980/2023, Lizenz: Public domain

Charakteristische Strukturen des Gametophyten sind zunächst, wenn man die später noch zu besprechenden Antheridien- und Archegonienstände außer Acht lässt, die Brutbecher und die Atemöffnungen.

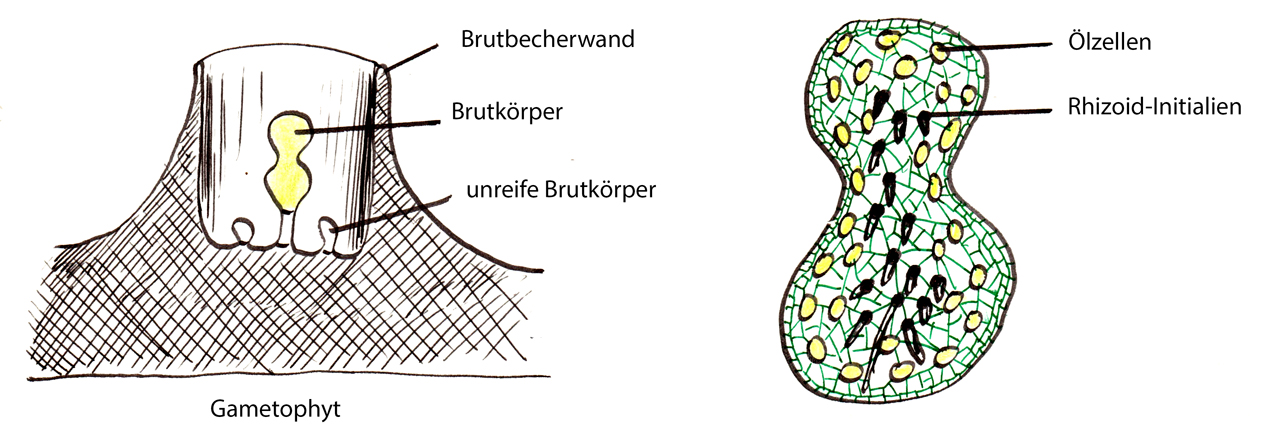

Die Brutbecher dienen der vegetativen Fortpflanzung. In ihnen werden sogenannte Brutkörper gebildet, das sind mehrzellige Gebilde aus parenchymatischem Grund- und Assimilationsgewebe, in das einige Ölzellen und mehrere Rhizoid-Initialzellen eingelagert sind.

Brutbecher (links) mit einem Brutkörper (rechts)

Autor: Ulrich Helmich 1980/2023, Lizenz: Public domain

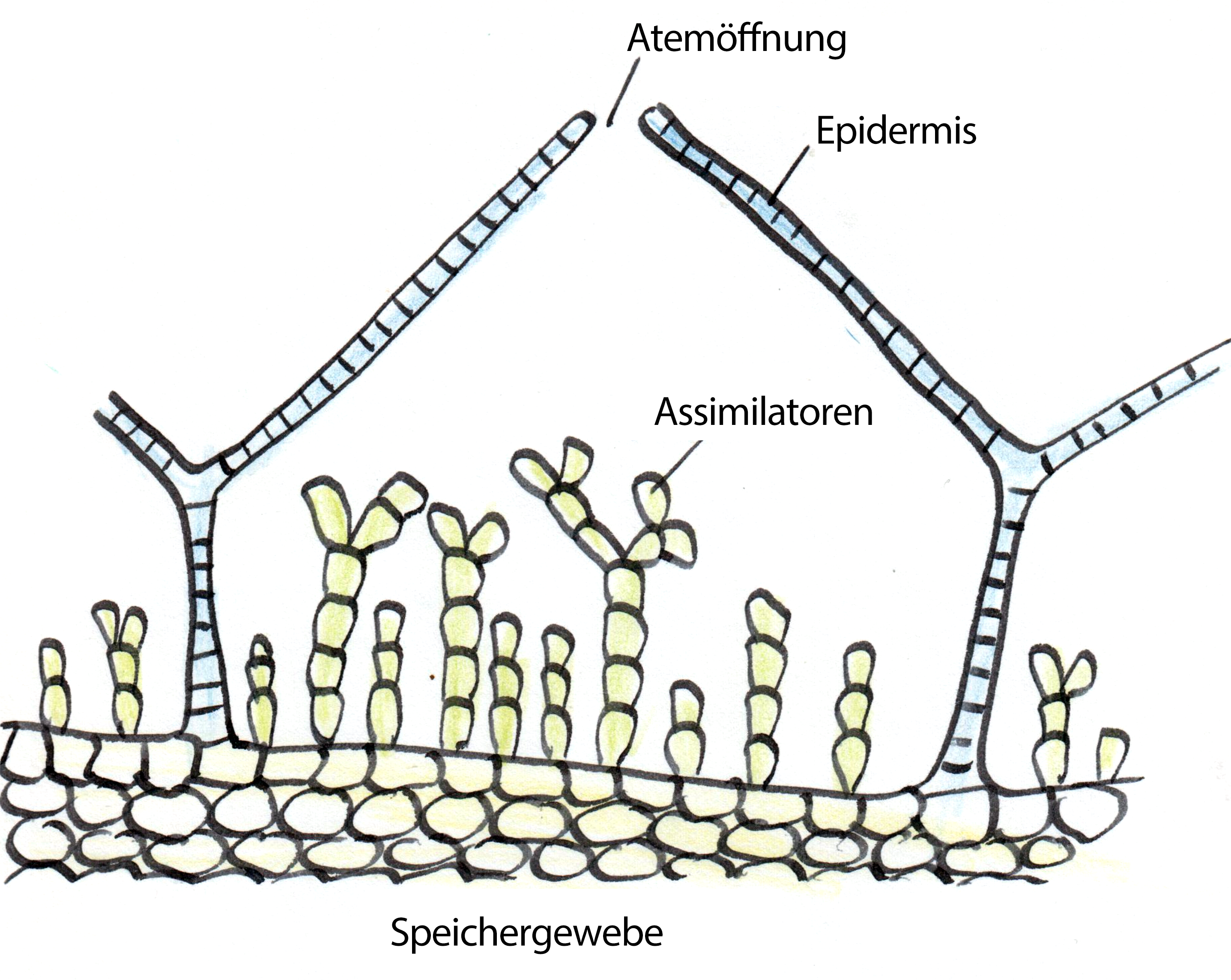

Die Atemöffnungen führen in darunter liegende große Hohlräume, die Luftkammern genannt werden:

Aufbau einer Atemhöhle

Autor: Ulrich Helmich 1980/2024, Lizenz: Public domain

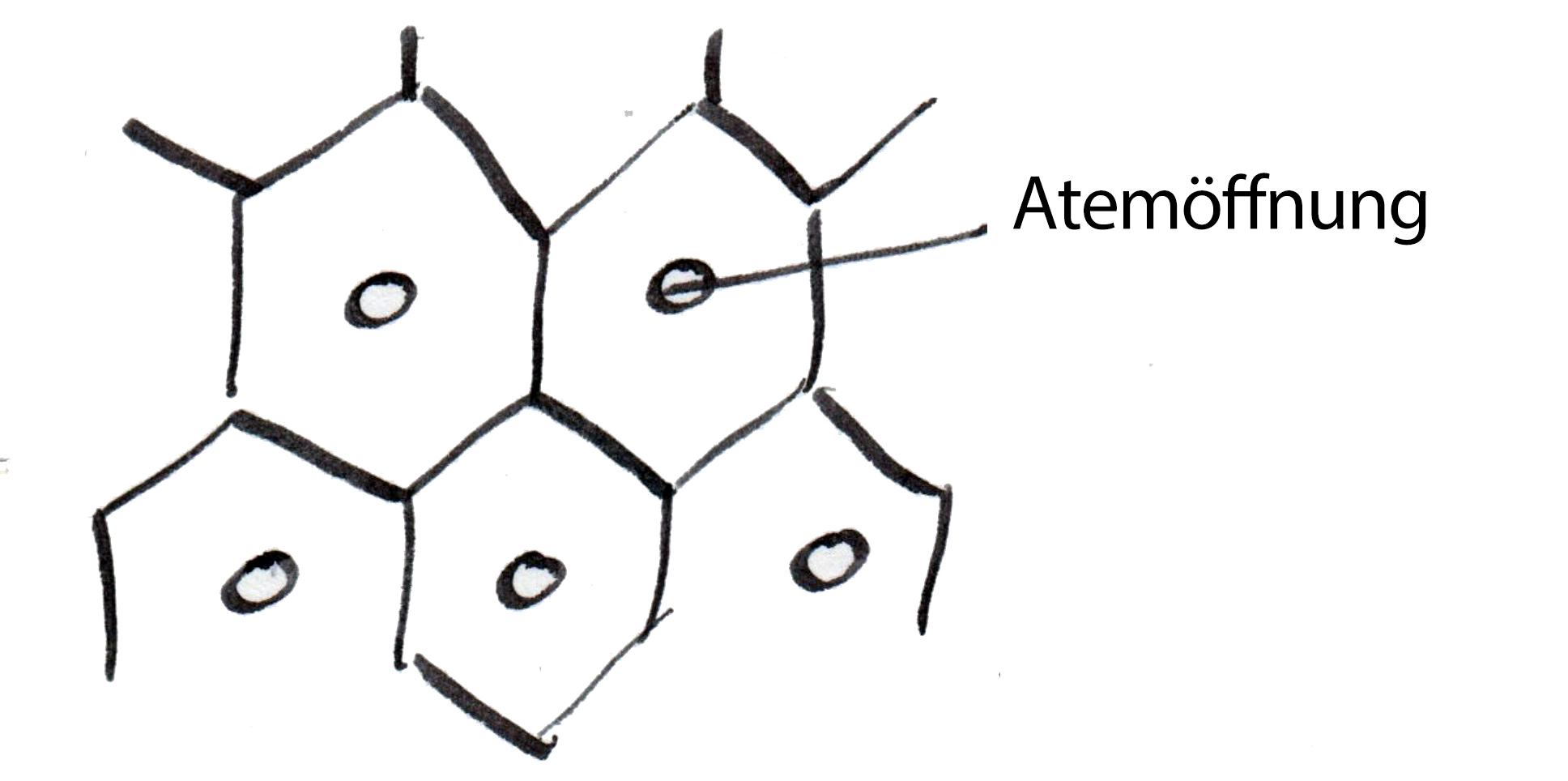

Von oben betrachtet sieht diese Anordnung der Epidermis leicht sechseckförmig aus:

Blick auf die Epidermis

Autor: Ulrich Helmich 1980/2024, Lizenz: Public domain

Sexuelle Fortpflanzung von Marchantia spec.

Das Lebermoos Marchantia polymorpha (Brunnenlebermoos)

Manfred Morgner (ka-em-zwei-ein), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zur sexuellen Fortpflanzung bildet der thallusartige Kormus von Marchantia geschirmte Stiele aus, auf deren Schirmunterseiten sich die Gametangien befinden.

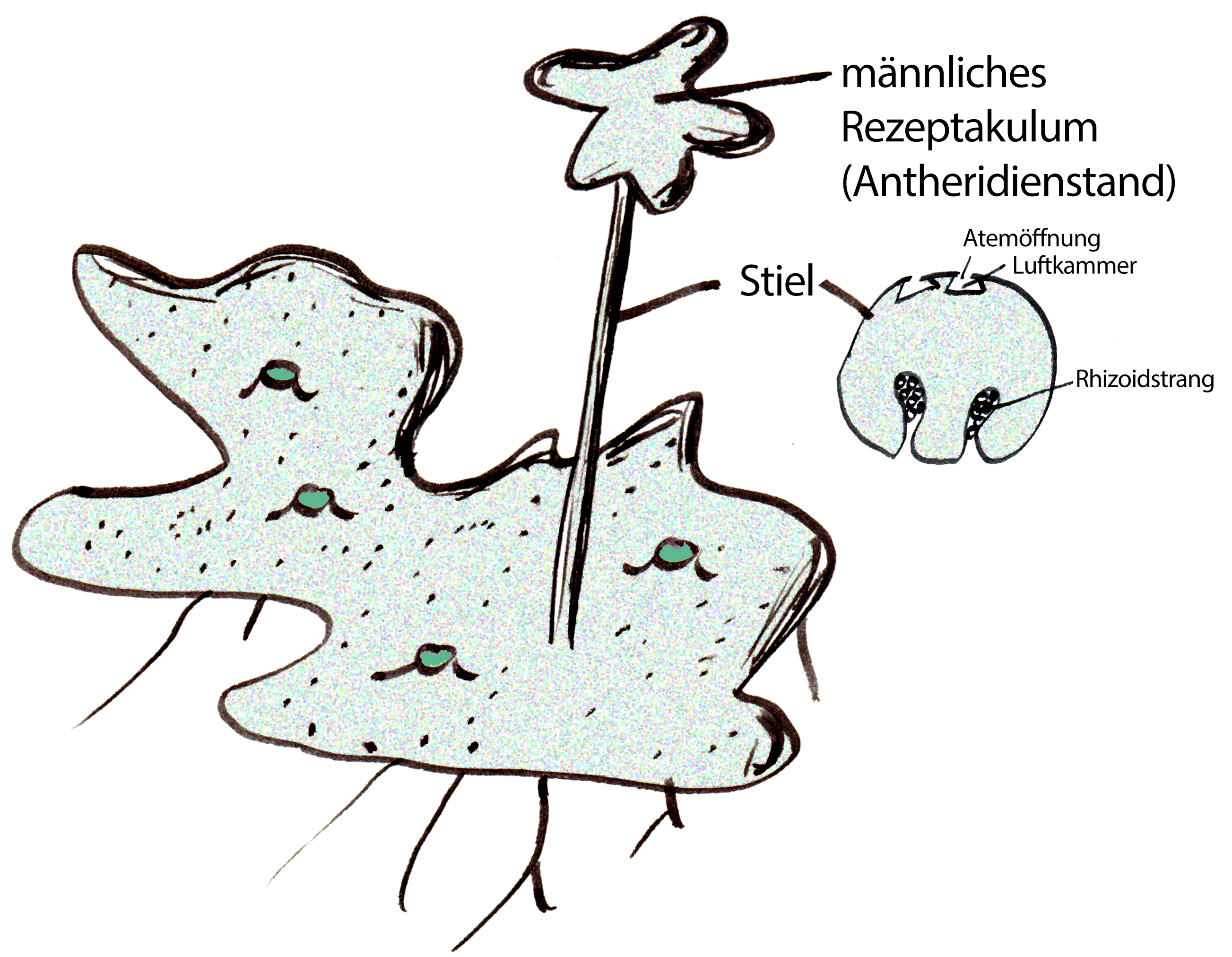

Männliche Receptacula

Stiel mit einem Receptaculum, Querschnitt durch den Stiel (rechts).

Autor: Ulrich Helmich 1980/2024, Lizenz: Public domain

Dabei entstehen die Stiele der männlichen Receptacula oder Antheridienstände durch Einrollung des Thallus. Im Querschnitt erkennt man die Luftkammern und die Rhizoidstränge der ehemaligen Ober- bzw. Unterseite des Thallus.

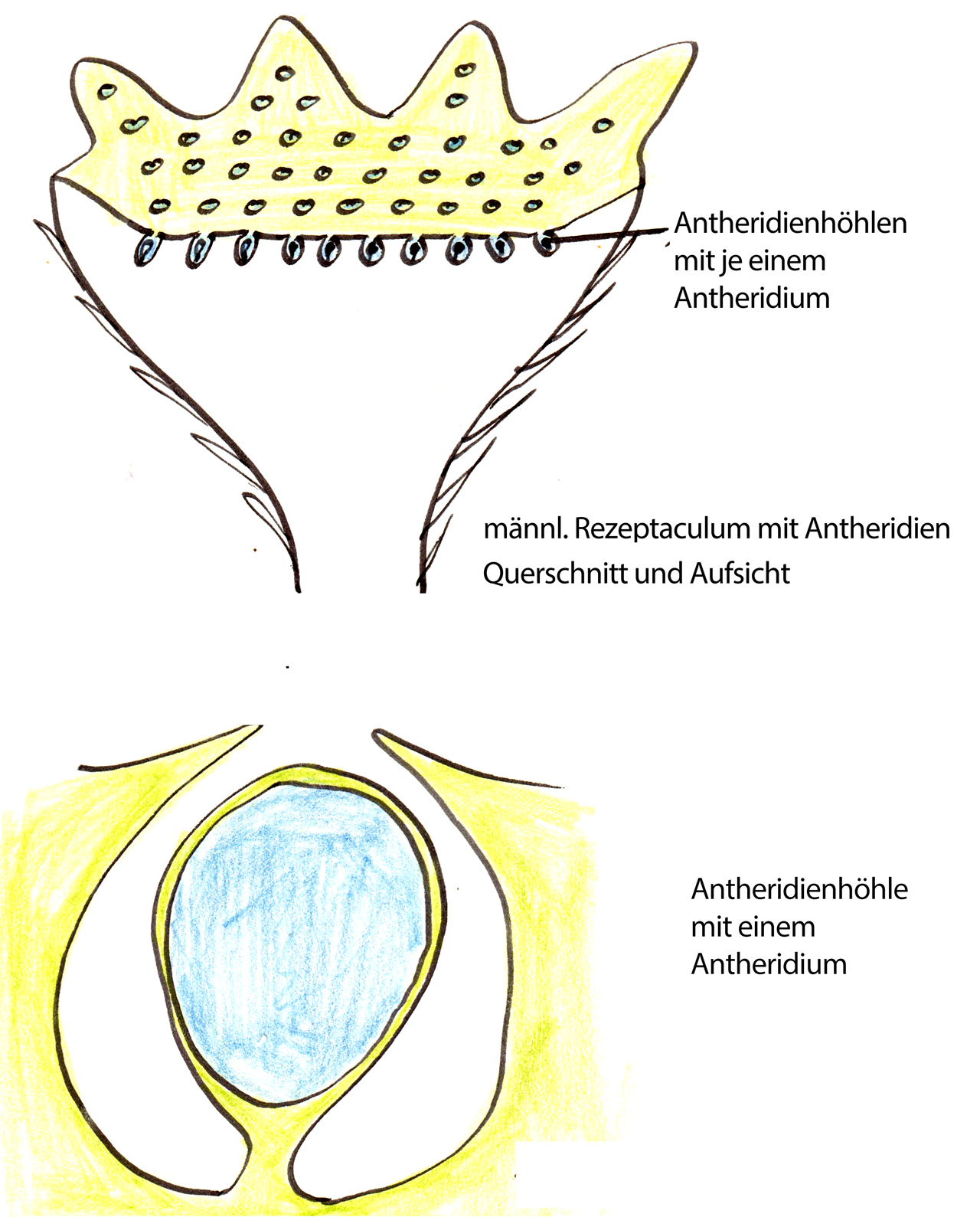

Receptaculum mit Antheridien.

Autor: Ulrich Helmich 1980/2024, Lizenz: Public domain

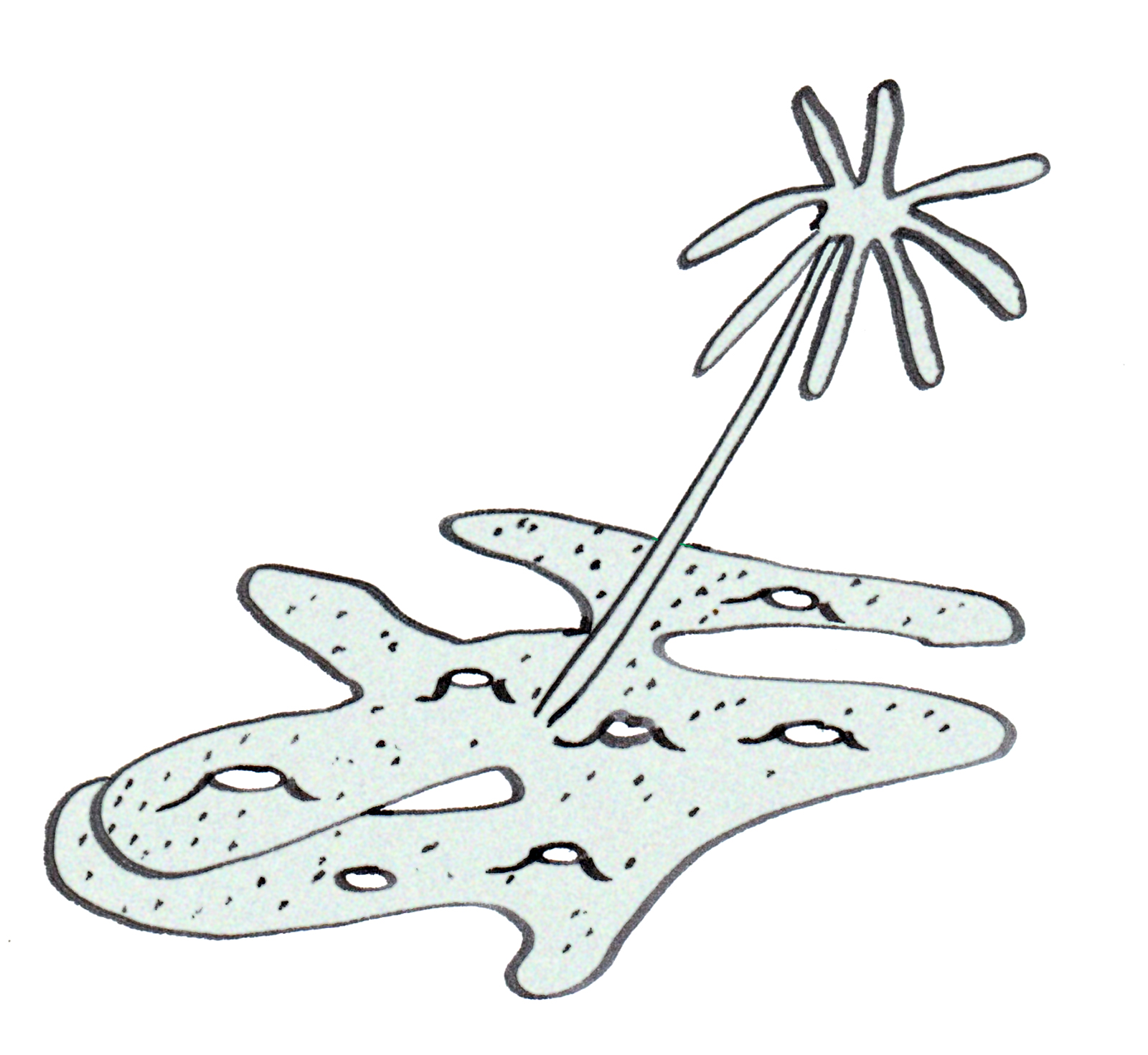

Weibliche Receptacula

Die weiblichen Receptacula oder Archegonienstände sind anders gebaut. Und zwar ist der durch Einrollen entstandene Stiel oben verzweigt, so dass das Receptaculum strahlenförmig aussieht.

Sternförmiges weibliches Receptaculum

Autor: Ulrich Helmich 1980/2024, Lizenz: Public domain

Dadurch kann man sich auch erklären, warum sich an der Oberseite der Receptaculum-Strahlen Luftkammern mit Öffnungen befinden, und warum die Archegonien nach unten und nicht nach oben weisen.

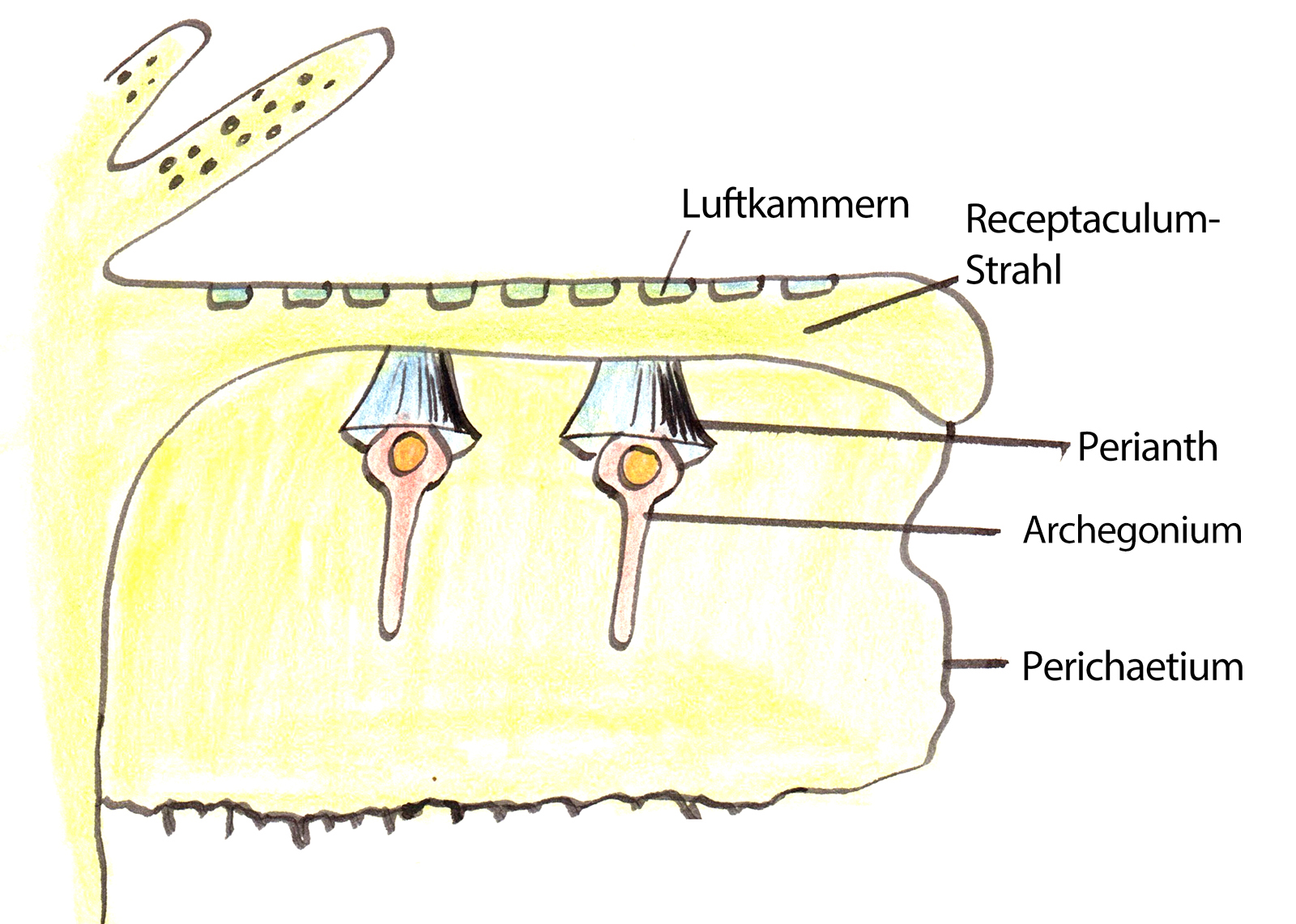

Weibliches Receptaculum mit Archegonien

Autor: Ulrich Helmich 1980/2024, Lizenz: Public domain

Die Archegonien sind durch zwei Hüllen geschützt: zunächst einmal durch den glockenförmigen Perianth, und dann durch das "handtuchartige" (Prof. Kaja) Perichaetium.

Der Bau des Archegoniums entspricht dem, was bereits im Allgemeinen Teil gesagt wurde.

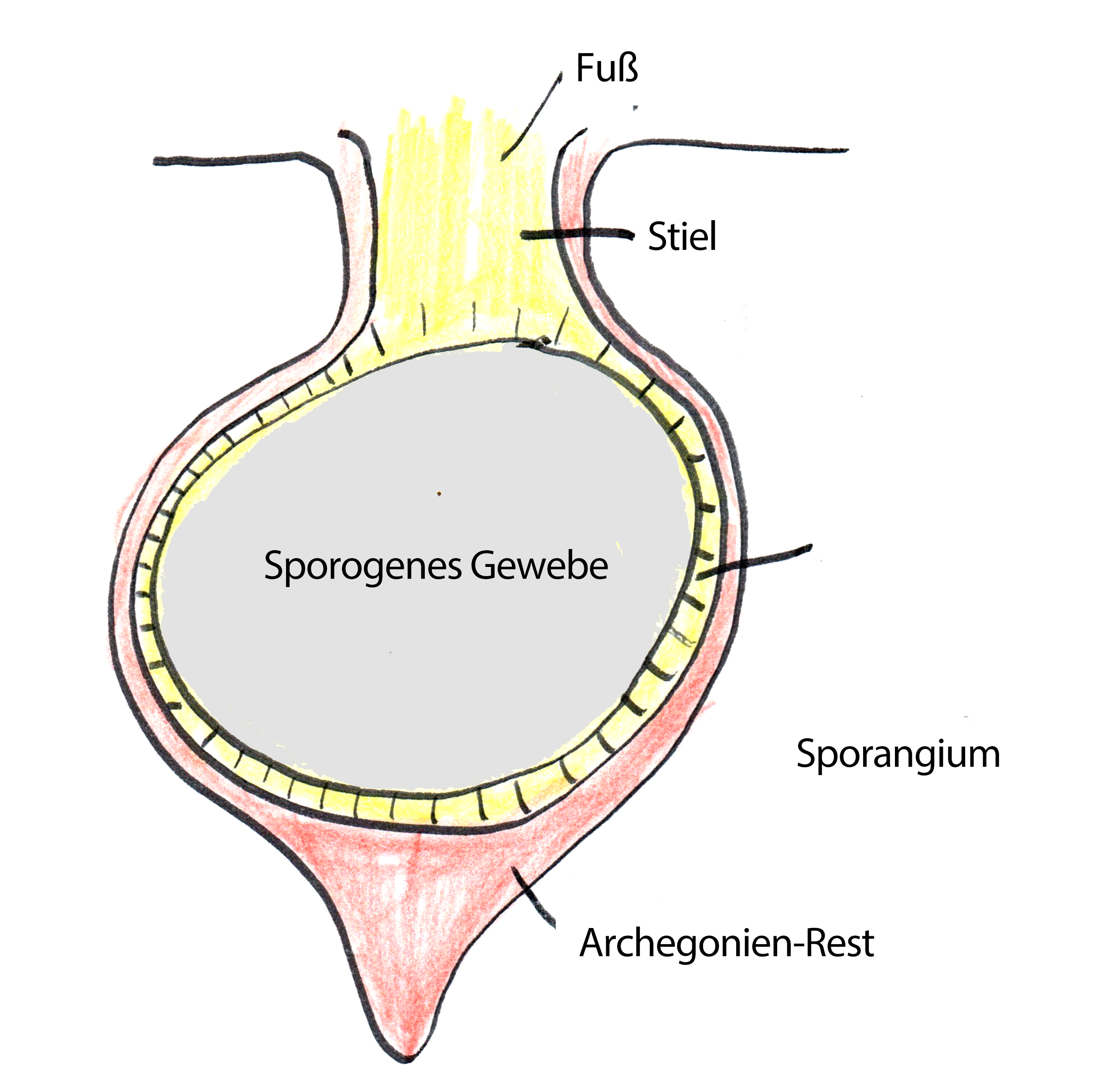

Nach der Befruchtung der Eizelle bildet sich innerhalb des Archegoniums ein diploider Sporophyt, der aus Sporangium mit Stiel und Fuß besteht:

Archegonium mit sporogenem Gewebe (erzeugt von Photoshop-Generatives Füllen 2024).

Autor: Ulrich Helmich 1980/2024, Lizenz: Public domain

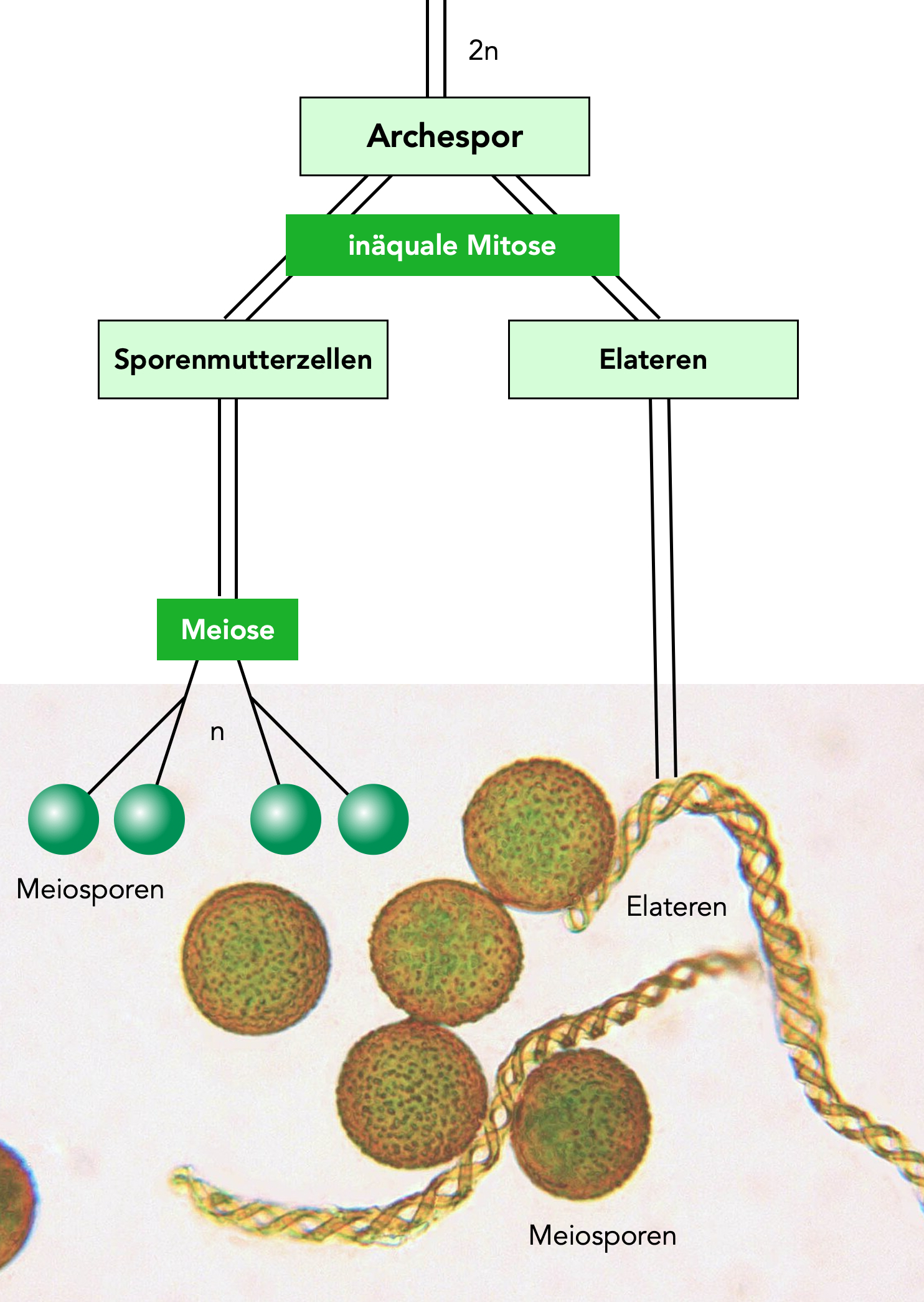

Bei der Bildung des sporogenen Gewebes entstehen neben den normalen Sporenmutterzellen sogenannte Elateren. Das sind schraubenförmige Schleuderfäden, die die späteren Sporen auflockern sollen und für die Ausstreuung der Sporen verantwortlich sind. Genau wie die Sporen selbst sind auch die Elateren diploid.

Bildung der Meiosporen und der Elateren durch inäquale Zellteilung

Autor: Ulrich Helmich 1980/2024, Lizenz: Public domain

Autor des Photos: Hermann Schachner, Lizenz: Public domain

Quellen:

- Eigene Aufzeichnungen, Vorlesung Prof. Kaja, Münster 1979.

- Kadereit , Körner, Nick, Sonnewald: Strasburger - Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften, 38. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2021.

- Gemeinholzer, Systematik der Pflanzen kompakt, Springer Berlin Heidelberg 2018.