Extreme Belastungen einer Personenwaage

Autor: Ulrich Helmich mit Hilfe von ChatGPT 2025, Lizenz: Public domain

Dieses Bild soll Sie motivieren, darüber nachzudenken, ob man die Setter-Methoden der Klasse Waage nicht noch etwas anpassen müsste.

Inhalt dieser Seite

2.2.1 Die if-Anweisung und Flussdiagramme ↑

Beispiel setGewicht()

Eine Setter-Methode verändert den Wert einer Instanzvariable. Dabei sollte die Methode auch schon darauf achten, dass der Instanzvariablen nur vernünftige Werte zugewiesen werden. Eine Methode wie

public void setGewicht(double gewicht)

{

this.gewicht = gewicht;

}

ist dafür nicht unbedingt die beste Wahl. Man kann die Methode problemlos auch mit einer negativen Zahl aufrufen oder mit einer viel zu großen positiven Zahl (siehe Bild 1).

Normale Personenwaagen können Gewichte von bis zu 130 kg messen. Umgekehrt kann eine normale Personenwaage auch nicht beliebig geringe Gewichte messen. Die meisten Waagen zeigen für Gewicht unter 4 kg den Wert 0 an - oder reagieren überhaupt nicht auf das Gewicht.

Für unsere Waage wollen wir als Messbereich einmal das Intervall von 4 bis 130 festlegen. Dazu müssen wir die Setter-Methode setGewicht() ergänzen:

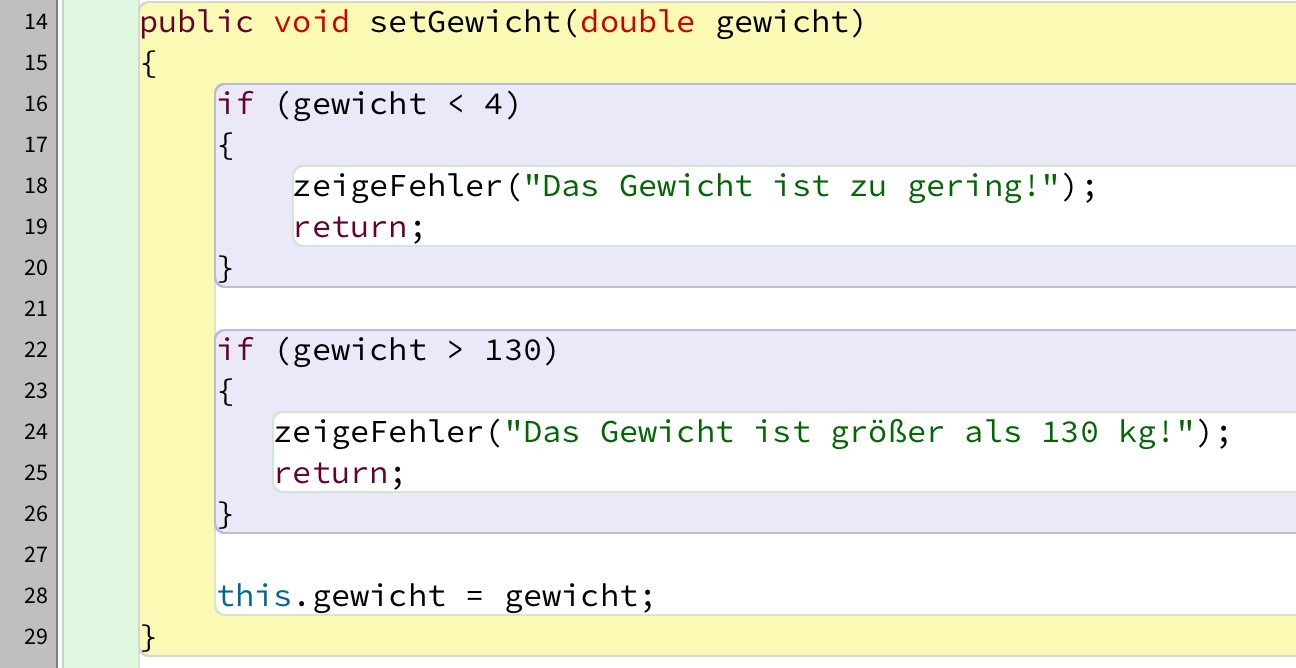

Die neue Setter-Methode setGewicht()

Dieses Bild zeigt die "Neuerwerbungen" der Setter-Methode setGewicht(). Schauen Sie sich an, was hier alles verändert wurde. Vielleicht kommen Sie ja schon von selbst auf die Rolle der if-Anweisungen in Zeile 16 und Zeile 22.

Verbale Erklärung der beiden if-Anweisungen ↑

In Zeile 16 wird überprüft, ob der Parameter gewicht kleiner als 4 (kg) ist. Das geschieht mit der if-Anweisung

if (gewicht < 4)

Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann werden zwei neue Anweisungen ausgeführt. Die erste Anweisung ruft eine neue Ausgabe-Methode zeigeFehler() auf, die dann eine entsprechende Fehlermeldung auf die Konsole schreibt. Die zweite Anweisung - return - beendet die Methode setGewicht().

Der return-Befehl hat also eine Doppelfunktion. Einmal kann er einen Wert zurückliefern. Hier ist das nicht der Fall. Die zweite Funktion des return-Befehls ist die sofortige Beendigung einer Methode. Von dieser zweiten Funktion wird hier Gebrauch gemacht.

Falls die Bedingung (gewicht < 4) nicht zutrifft, das Gewicht also nicht kleiner als 4 ist, wird der Code innerhalb der if-Anweisung ignoriert und es wird einfach mit dem nächsten Befehl weitergemacht, der auf die if-Anweisung folgt.

In unserer Methode setGewicht() ist das aber kein normaler Befehl, sondern eine zweite if-Anweisung. Wenn das Gewicht größer als 130 kg ist, soll ebenfalls eine Fehlermeldung ausgegeben werden, danach soll die Methode beendet werden.

Wenn auch die zweite Bedingung (gewicht > 130) nicht erfüllt ist, dann muss der Wert des Parameters gewicht in dem vorgegebenen Rahmen sein - alle Werte, die nicht in diesen Rahmen passen, haben wir ja durch die beiden if-Bedingungen abgefangen und ausgeschlossen. Der Wert des Parameters gewicht kann jetzt also problemlos an die Instanzvariable gewicht zugewiesen werden.

Graphische Erklärung der beiden if-Anweisungen ↑

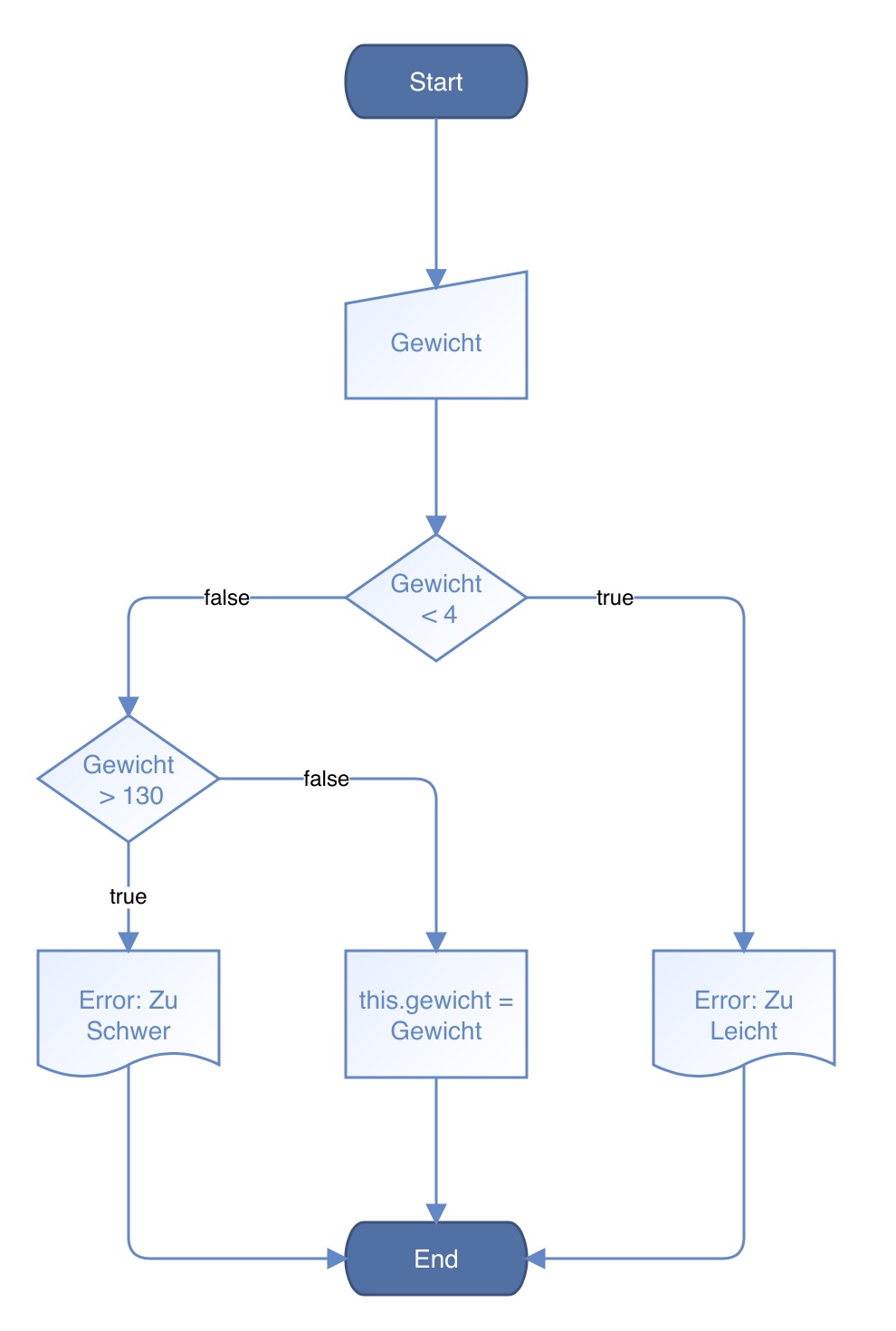

Statt mit vielen Worten kann man diese doppelte Überprüfung auch mit einem sogenannten Flussdiagramm graphisch darstellen. Vielleicht ist das für Sie anschaulicher als die verbale Darstellung.

Flussdiagramm zur doppelten Kontrolle des Gewichts

Autor: Ulrich Helmich 2025, Lizenz: Public domain

Dieses Bild zeigt ein Flussdiagramm mit dem sogenannten Programmfluss. Wichtig sind hier die Entscheidungsrauten. Jede Entscheidungsraute steht für eine Fallunterscheidung: Ist die Bedingung, die im Innern der Raute steht, wahr (true, 1) oder falsch (false, 0)?. Es führen nur zwei Wege aus der Raute heraus.

Die Fehlermeldungen stehen in Symbolen, die aussehen wie ein abgerissenes Blatt Druckerpapier. Diese Symbole kann man auch für Konsolenausgaben verwenden - allerdings gibt es heute bestimmt bessere Symbole für solche Ausgaben, das müsste ich erst mal recherchieren.

In Rechtecken stehen schließlich die normalen Anweisungen (Zuweisungen, Methodenaufrufe etc.). Wenn man das Flussdiagramm ganz richtig darstellen will, sollte man auch den Start und das Ende des Programms mit einzeichnen - oft wird das aber auch nicht gemacht, wenn aus dem Kontext hervorgeht, wo der Programmfluss startet und endet.

Schritt 15

⇒ Ergänzen Sie Ihre Waage um eine solche Setter-Methode sowie um eine Methode zur Ausgabe von Fehlermeldungen. Die Fehlermeldung wird dieser Methode als String übergeben und dann von der Methode auf die Konsole geschrieben.

Schritt 16

⇒ Verändern Sie auch die Setter-Methode setGroesse() auf entsprechende Weise. Die Grenzen der gültigen Körpergröße sollten zwischen 40 cm und 250 cm liegen.

Syntax der if-Anweisung, Beispiele ↑

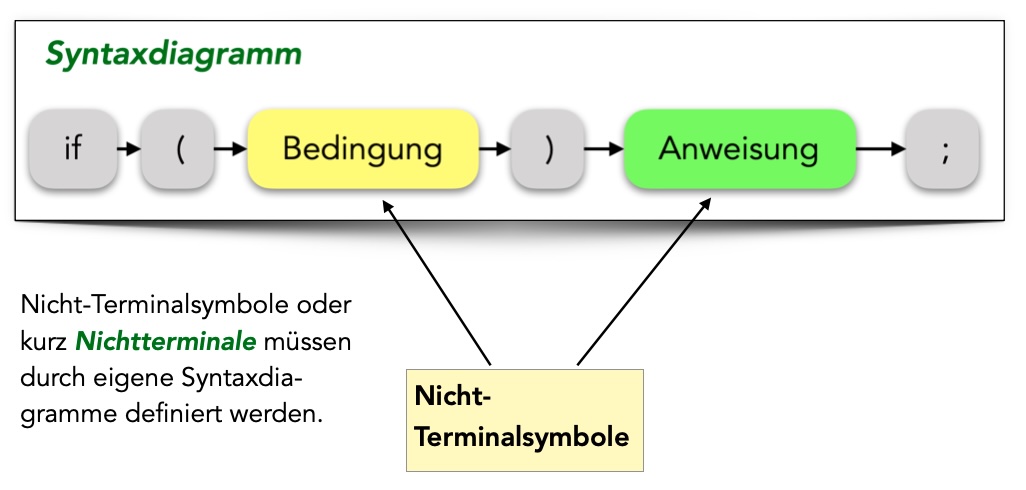

Das folgende Syntaxdiagramm zeigt, wie eine if-Anweisung aufgebaut ist:

Syntaxdiagramm einer if-Anweisung

Autor: Ulrich Helmich 2025, Lizenz: Public domain

Ein Syntaxdiagramm besteht aus Terminalsymbolen (kurz: Terminalen) und Nichtterminalsymbolen (kurz: Nichtterminalen), die durch Pfeile miteinander verbunden sind. Wir wollen das obige Syntaxdiagramm einmal gemeinsam lesen:

Analyse des Syntaxdiagramms ↑

Die if-Bedingung fängt stets mit dem Schlüsselwort "if" an. Schlüsselworte wie "if", "while", "for" etc. gehören zu den Terminalsymbolen - sie sind endgültig, man kann sie nicht mehr auflösen und in kleinere Einheiten zerlegen.

Nach dem "if" folgt eine logische Bedingung, die von runden Klammern "(" und ")" eingeschlossen ist. Die runden Klammern sind ebenfalls Terminale, die Bedingung allerdings ist ein Nichtterminal.

Was eine logische Bedingung ist, muss durch ein weiteres Syntaxdiagramm definiert werden. Eine einfache logische Bedingung ist beispielsweise geschlecht == 'w' oder x <= 10. Auch komplexere Bedingungen wie geschlecht == 'm' && alter >= 18 sind möglich, hier werden zwei einfache Bedingungen durch den UND-Operator && miteinander verknüpft.

Nach dem Terminal ")" kommt eine Anweisung - ebenfalls ein Nichtterminal, das durch ein Syntaxdiagramm definiert werden muss. Das wollen wir jetzt hier nicht machen, aber wir wollen an dieser Stelle schon einmal festhalten, dass es zwei Typen von Anweisungen gibt:

- einfache Anweisungen (zum Beispiel eine Zuweisung wie geschlecht = 'm') oder einen Methodenaufruf (wie ideal = getIdealgewicht()). Auch eine if-Anweisung oder eine while-Anweisung gehört zu den "einfachen Anweisungen" (was die Sache interessant macht, wie wir später noch sehen werden).

- Anweisungsblöcke, das sind mehrere einfache Anweisungen, die von geschweiften Klammern zu einem Block zusammengeschlossen werden.

Aufgabe 2.2.1 #1

Zeichnen Sie ein Syntaxdiagramm für einen Anweisungsblock.

Ein Anweisungsblock beginnt mit dem Terminal "{", dann folgt eine einzelne Anweisung oder eine Liste von Anweisungen, und dann folgt das Terminal "}".

Eine Liste von Anweisungen besteht aus zwei, drei oder noch mehr einfachen Anweisungen. Zwischen jeder einfachen Anweisung der Liste muss das Terminal ";" (Semikolon) stehen.

Beispiel für einen Anweisungsblock:

{

gewicht = 77;

groesse = 180;

ideal = getIdealgewicht();

diff = getDifferenz();

}

Übung 2.2.1 #2

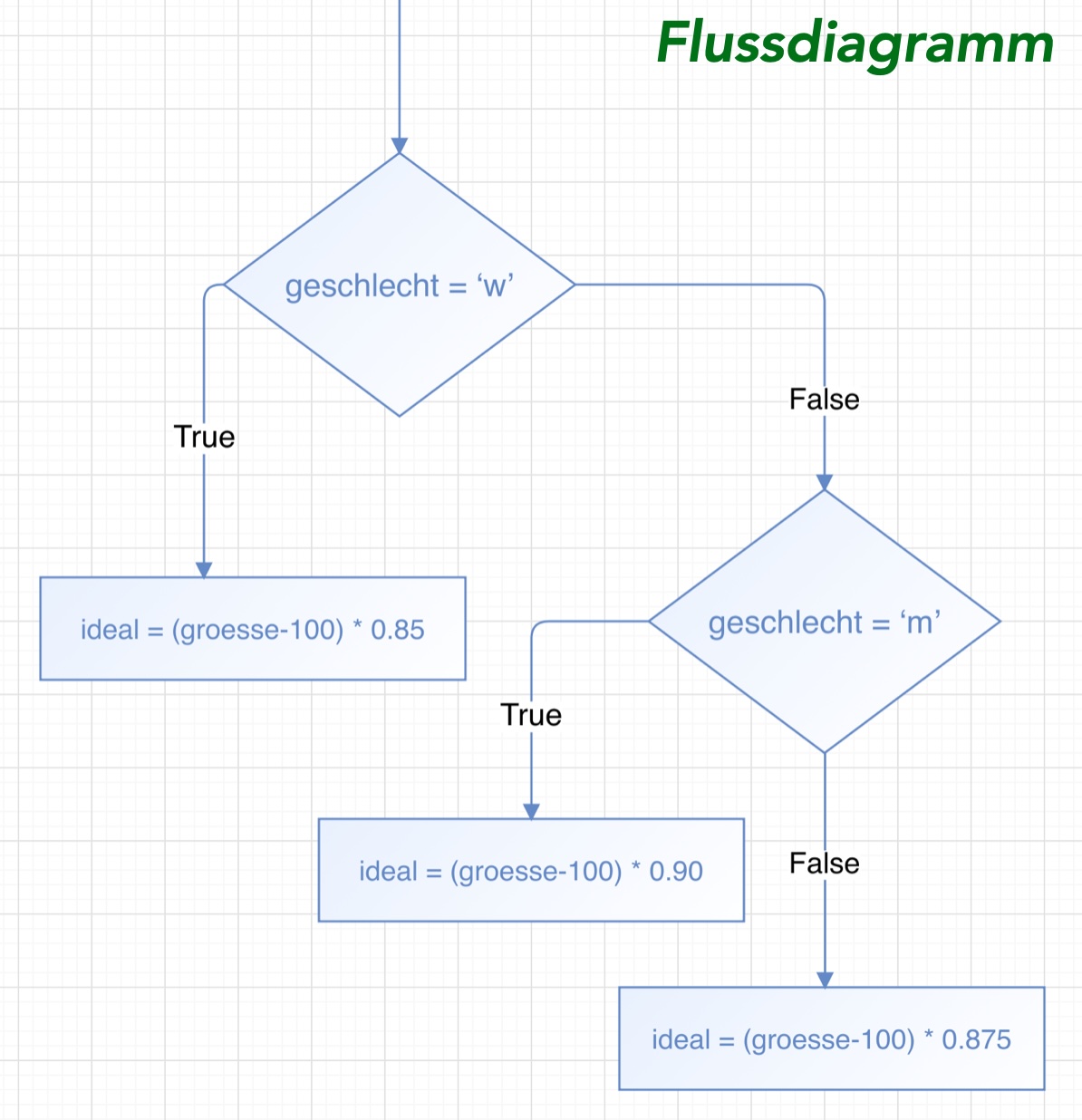

Betrachten Sie folgendes Flussdiagramm:

Ein Flussdiagramm

Autor: Ulrich Helmich 2025, Lizenz: Public domain

Verändern Sie Ihre Methode getIdealgewicht() entsprechend! Vergessen Sie nicht eine passende Instanzvariable für das Geschlecht sowie eine Setter- und Getter-Methode für dieses neue Attribut.

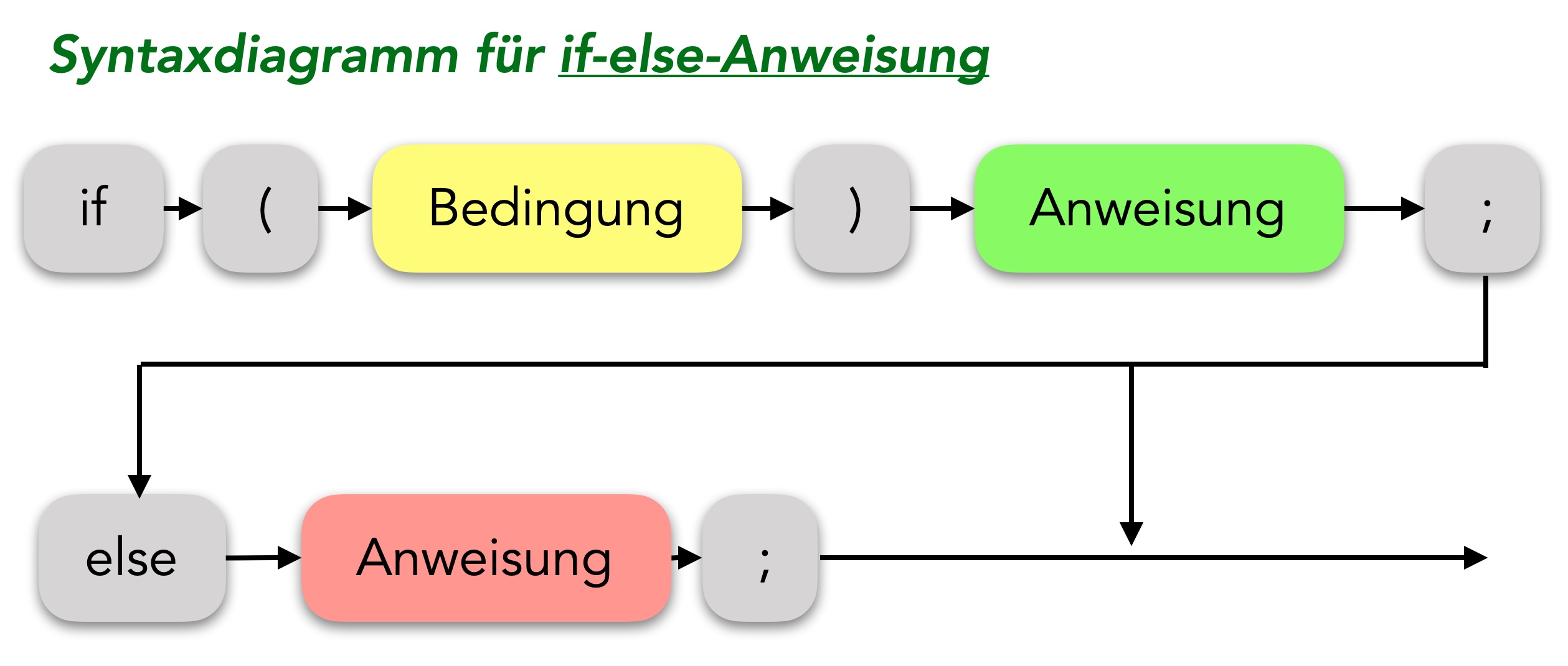

2.2.2 Die if-else-Anweisung ↑

Syntaxdiagramm

Eine if-Anweisung führt Anweisungen nur dann aus, wenn die Bedingung erfüllt ist, sonst passiert nichts, und die Anweisungen, die auf die if-Anweisung folgen, werden ausgeführt.

Eine if-else-Anweisung dagegen ergänzt die if-Anweisung mit einem Alternativzweig, der ausgeführt wird, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Erst danach werden die Anweisungen ausgeführt, die auf die if-else-Anweisung folgen.

Betrachten Sie folgendes Syntaxdiagramm:

Graphische Darstellung einer if-Anweisung durch ein Syntaxdiagramm

Autor: Ulrich Helmich 2025, Lizenz: Public domain

Dieses Syntaxdiagramm ähnelt dem Syntaxdiagramm einer if-Anweisung und enthält auch die einfache if-Anweisung (obere Zeile des Diagramms).

Nach dem abschließenden Semikolon der if-Anweisung kann jedoch der oben genannte Alternativzweig kommen. Dieser wird von dem Schlüsselwort "else" eingeleitet (einem Terminalsymbol) , gefolgt von der alternativen Anweisung. Auch der else-Zweig wird dann von einem Semikolon abgeschlossen (einem weiteren Terminal).

Denken Sie daran, dass auch die alternative Anweisung im else-Zweig eine einfache Anweisung oder ein Anweisungsblock sein kann.

Beispiele für syntaktisch korrekte if-else-Anweisungen ↑

if (alter < 12)

macheDies();

else

macheDas();

if (bmi > 50)

{

System.out.println("Sie haben starkes Übergewicht!");

System.out.println("Suchen Sie einen Ernährungsberater auf");

}

else if (bmi > 35)

System.out.println("Sie haben Übergewicht");

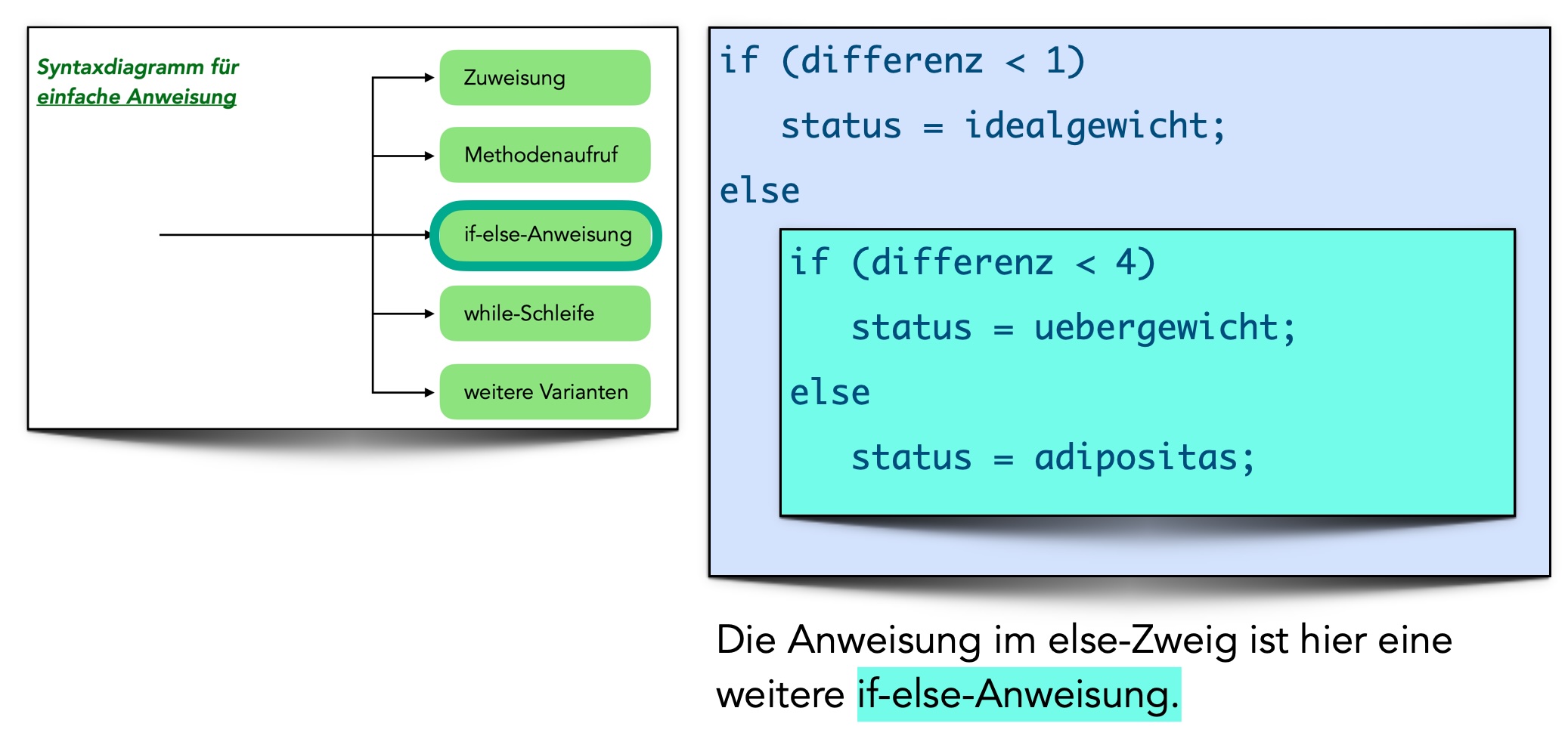

Interessant ist die zweite if-else-Bedingung, weil hier ein neuer Sachverhalt gezeigt wird: Eine Anweisung kann auch eine weitere if- oder if-else-Anweisung sein. Auf diese Weise ist es möglich, neben den Zweifach-Auswahlen (entweder-oder bzw. if-else) auch Dreifach-, Vierfach- und Mehrfach-Auswahlen zu realisieren. Die folgende Abbildung zeigt eine Dreifach-Auswahl in einem Java-Programm.

Eine Dreifach-Auswahl, die durch zwei if-else-Anweisungen realisiert wird

Autor: Ulrich Helmich 2025, Lizenz: Public domain

Aufgabe 2.2.2 #1

Stellen Sie die Dreifach-Auswahl aus der obigen Abbildung in Form eines Flussdiagramms dar.

Aufgabe 2.2.2 #2

Betrachten Sie folgenden Java-Code zur Altersauswertung:

if (alter< 18) status = jugendlicher; else if (alter < 14) status = kind; else if (alter < 6) status = kleinkind; else status = erwachsener;

Der Code für diese Vierfach-Auswahl ist syntaktisch korrekt, aber enthält einen logischen Fehler. Finden Sie diesen Fehler und korrigieren Sie den Quelltext.

Achtung: Der Quelltext ist nicht lauffähig, es hat also keinen Sinn, ihn in eine Java-Klasse hinein zu kopieren.

Aufgabe 2.2.2 #3

Finden Sie die syntaktischen Fehler in den beiden folgenden if-else-Anweisungen und korrigieren Sie die Quelltexte:

if (monat < 12);

macheDies();

else

fehlermeldung("Falscher Monat");

if (geschlecht == 'w')

anrede = "Frau";

faktor = 0.85;

else

anrede = "Herr";

faktor = 0.90;

Aufgabe 2.2.2 #4

Die folgenden sechs if-else-Anweisungen stammen von Programmieranfängern. Drei der Anweisungen sind korrekt, drei enthalten Syntaxfehler. Erklären Sie den jeweiligen Fehler.

1. if (alter >= 18)

{

System.out.println("Du bist volljährig.");

}

else

{

System.out.println("Du bist noch nicht volljährig.");

}

2. if alter > 65

{

System.out.println("Du bist im Ruhestand.");

}

else

{

System.out.println("Du arbeitest noch.");

}

3. if (punktzahl >= 50)

{

System.out.println("Bestanden!");

}

else

{

System.out.println("Nicht bestanden!");

}

4. if (temperatur > 30);

{

System.out.println("Es ist heiß.");

}

else

{

System.out.println("Es ist angenehm.");

}

5. if (zahl % 2 == 0)

{

System.out.println("Die Zahl ist gerade.");

}

else

{

System.out.println("Die Zahl ist ungerade.");

}

6. if (name = "Anna")

{

System.out.println("Hallo Anna!");

}

else

{

System.out.println("Du bist nicht Anna.");

}

2.2.3 Klausurvorbereitung ↑

Am Ende des Semesters schreiben Sie eine Klausur, von deren Ergebnis Einiges abhängt. Die hier folgenden Aufgaben sollen Sie schon einmal auf diese Klausur vorbereiten. Nicht alle Aufgaben sind für eine Klausur geeignet, aber eine oder zwei davon könnten in abgewandelter Form durchaus in der Klausur auftauchen. Aufgaben wie #7, bei denen Sie vorher recherchieren müssen, sind natürlich keine geeigneten Klausuraufgaben. In diesem Fall würden Sie als Material eine entsprechende Tabelle oder einen Text zur Verfügung gestellt bekommen.

Aufgabe 2.2.3 #1 / Schritt 17

Erweitern Sie die Klasse Waage um eine Methode, die das gemessene Gewicht der Person unter Berücksichtigung des Idealgewichts bewertet und das Ergebnis dieser Bewertung als String zurückgibt:

public String getBewertungGewicht()

Wenn die Person das Idealgewicht um mehr als 1 kg ( > 1) überschreitet, soll ein String wie "Sie sind zu schwer" zurückgegeben werden. Ist die Person umgekehrt mehr als 1 kg unter dem Idealgewicht ( < 1) , sollte eine Meldung wie "Sie sind zu leicht" produziert werden.

Treffen beide Bedingungen nicht zu, scheint die Person ja ziemlich gut im Bereich des Idealgewichts zu liegen, und dann sollte eine entsprechende Meldung erzeugt werden.

Ergänzen Sie dann auch die ausgeben()-Methode, damit die Bewertung auch auf der Konsole angezeigt wird.

Aufgabe 2.2.3 #2 / Schritt 18

Erweitern Sie die Methode aus der letzten Aufgabe, dass fünf verschiedene Fälle bewertet werden können:

- Als "viel zu schwer" soll jemand gelten, dessen Gewicht mehr als 5 kg über dem Idealgewicht liegt.

- Eine Person, deren Gewicht mehr als 1 kg über dem Idealgewicht liegt, gilt als "zu schwer".

- Liegt das Gewicht mehr als 1 kg unter dem Idealgewicht, ist die Person "zu leicht".

- Liegt ihr Gewicht mehr als 5 kg unter dem Idealgewicht, gilt sie als "viel zu leicht".

- Liegt das Gewicht höchstens 1 kg über oder unter dem Idealgewicht, ist das Gewicht "perfekt".

Aufgabe 2.2.3 #3

Betrachten Sie die folgende if-Anweisung:

if (gewicht == getIdealgewicht())

System.out.println("Sie haben Idealgewicht");

Bei der Ausführung dieser Zeilen kommt es meistens zu einer falschen Aussage. Obwohl die Person eindeutig das Idealgewicht hat, wird die Meldung "Sie haben Idealgewicht" nicht ausgegeben. Woran kann das liegen?

Kleiner Tipp: Lesen Sie dazu die Seite zum Datentyp double!

Nun noch ein paar kleine Aufgaben zur Klausurvorbereitung

Aufgabe 2.2.3 #4

Schreiben Sie eine Methode

public int minOfThree(int a, int b, int c)

welche die kleinste dieser drei Zahlen zurück gibt.

Aufgabe 2.2.3 #5

Schreiben sie eine Methode zur Berechnung einer Steuer.

public double berechneSteuer(double betrag)

Wenn der zu versteuernde Betrag kleiner als 5000 Euro ist, müssen gar keine Steuern gezahlt werden. Bei einem Betrag ab 5.000 Euro sind 10% Steuern zu zahlen, bei einem Betrag ab 20.000 Euro 15% und bei einem Betrag ab 50.000 Euro sogar 20%.

Aufgabe 2.2.3 #6

Schreiben Sie eine Methode, die den Preis einer Kinokarte berechnet

public double berechnePreis(int freigabe, int alter, int vollpreis, int reihe)

- Parameter freigabe: Altersfreigabe in Jahren für den jeweiligen Film (zum Beispiel 12)

- Parameter alter: Das Alter des Besuchers in Jahren (zum Beispiel 17)

- Parameter vollpreis: Der normale Preis einer Eintrittskarte ohne Ermäßigung oder Zuschlag (zum Beispiel 6,30 €)

- Parameter reihe: Die Reihe, in der der Besucher sitzen möchte (zum Beispiel 12)

Rückgabewert: Der Eintrittspreis, falls der Besucher alt genug für den Film ist, ansonsten Meldung "Du bist nicht alt genug für den Film" und Rückgabewert 0.

Der Preis einer Eintrittskarte hängt vom Alter des Besuchers ab:

- Unter 6 Jahre = halber Vollpreis;

- 6 - 12 Jahre = ¾ Vollpreis,

- 13 - 16 Jahre = 10% Ermäßigung,

- über 16 Jahre = Vollpreis.

Der Preis der Eintrittskarte hängt außerdem von der Reihe ab, in der der Besucher sitzen möchte.

- Reihen 1 bis 4 (vorne) = 30% Ermäßigung,

- Reihen 5 bis 8 (mitte) = keine Ermäßigung

- Reihen 9 bis 11 (hinten) = 30% Zuschlag,

- Reihe 12 (ganz hinten) = 50% Zuschlag.

Und hier noch einmal eine kleine Ergänzung der Klasse Waage

Aufgabe 2.2.3 #7 / Schritt 19

In der Folge 2.1 hatten Sie in Schritt 14 die Klasse Waage um eine Methode getBMI() erweitert. Das Ergebnis dieser Berechnung soll nun ausgewertet werden.

- Recherchieren Sie, wie man den BMI einer Person bewertet (zum Beispiel "Untergewicht", "Übergewicht", "Adipositas Grad 1" etc.) und

- schreiben Sie eine Methode, die eine entsprechende Bewertung auf der Konsole anzeigt, zum Beispiel "Sie haben Adipositas Grad 1".

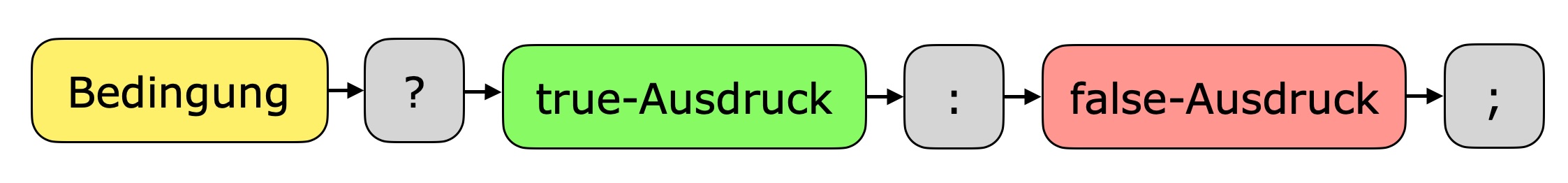

2.2.4 Der ternäre Operator ↑

Der ternäre Operator (manchmal auch Bedingungsoperator genannt) ist im Grunde eine Abkürzung für eine if-else-Anweisung. Er wird "ternär" genannt, weil er der einzige Operator in Java ist, der drei Operanden benötigt. Seine Syntax ist sehr einfach und kann Code lesbarer und kompakter machen.

Syntax

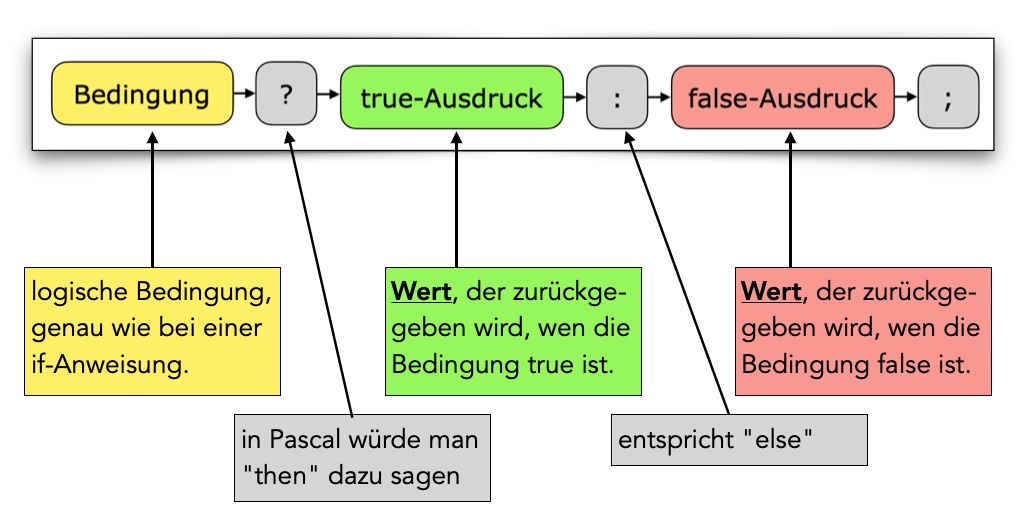

Betrachten wir zunächst ein Syntaxdiagramm:

Syntaxdiagramm des ternären Operators

Autor: Ulrich Helmich 2025, Lizenz: Public domain

Erläuterung

- Nichtterminal Bedingung: Das ist wie bei einer klassischen if-else-Bedingung die logische Bedingung, von der abhängt, ob der Ausdruck im if-Zweig oder der alternative Ausdruck im else-Zweig gewählt wird.

- Terminal Fragezeichen: Hinter dem Fragezeichen steht der Ausdruck, der gültig ist, wenn die Bedingung erfüllt ist. Man bezeichnet diesen Ausdruck auch gern als true-Ausdruck.

- Nichtterminal true-Ausdruck: Dieser Ausdruck muss einen Wert liefern. Dieser Wert wird dann von dem ternären Operator zurückgeliefert, wenn die Bedingung wahr ist. Eine simple Anweisung wie System.out.println() darf hier nicht stehen, weil diese Anweisung keinen Wert zurückliefert.

- Terminal Doppelpunkt: Dieses Terminal trennt die beiden Ausdrücke.

- Nichtterminal false-Ausdruck: Auch dieser Ausdruck muss einen Wert zurückliefern. Dieser Wert wird zurückgegeben, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.

Syntaxdiagramm des ternären Operators

Autor: Ulrich Helmich 2025, Lizenz: Public domain

Das Ergebnis des ternären Operators kann dann einer Variablen zugewiesen werden, die den gleichen Datentyp haben muss wie die beiden Ausdrücke.

Eine Anweisung wie

(zahl > 0) ? System.out.println("positiv") : System.out.println("negativ");

ist daher nicht erlaubt.

Beispiele

Und nun einige Beispiele. Dazu vergleichen wir eine "klassische" if-else-Anweisung mit der if-else-Anweisung unter Verwendung des ternären Operators.

Klassische if-else-Anweisung:

if (alter >= 18) status = volljaehrig; else status = minderjaehrig;

Unter Verwendung des ternären Operators:

status = (alter >= 18) ? volljaehrig : minderjaehrig;

Hier noch drei weitere Beispiele:

int zahl = -5; String ergebnis = (zahl > 0) ? "Die Zahl ist positiv." : "Die Zahl ist nicht positiv.";

int a = 15; int b = 10; int max = (a > b) ? a : b;

int zahl = -3; String text = (zahl >= 0) ? "positiv" : "negativ";

Und hier noch ein Beispiel, direkt bezogen auf die Klasse Waage und die Berechnung des Idealgewichts. Angenommen, in der Klasse existiert eine Instanzvariable geschlecht sowie entsprechende Setter- und Getter-Methoden. Dann kann man die Methode getIdealgewicht() auch so schreiben:

double getIdealgewicht()

{

double faktor = (geschlecht == 'm') ? 0.90 : 0.85;

return (groesse-100) * faktor;

}

Man sollte es nicht glauben, aber sogar folgende Methode wird fehlerfrei kompiliert und ausgeführt:

double getIdealgewicht()

{

return (groesse-100) * ( (geschlecht == 'm') ? 0.90 : 0.85 );

}

Der ternäre Operator (geschlecht == 'm') ? 0.90 : 0.85 liefert einen Ausdruck, der einer double-Variable zugewiesen werden kann - ist also selbst eine double-Zahl. Diese double-Zahl kann dann auch als Faktor für die Berechnung des Idealgewichts eingesetzt werden.

Ob das Ganze die Lesbarkeit und Wartbarkeit der Methode verbessert, ist natürlich eine andere Frage.

Fünf Aufgaben zum Einüben

Die folgenden Aufgaben dienen zum Einüben des Umgangs mit dem ternären Operator. Kopieren Sie sich den Quelltext am Ende dieser Aufgaben mit fünf leeren sondierenden Methoden. Ergänzen Sie die Methoden dann so, wie es in den fünf folgenden Aufgaben beschrieben ist.

Testen Sie die vervollständigte Klasse TernaererOperator dann mit Hilfe des Testprogramms, dass sie am Ende dieses Abschnitts finden.

Aufgabe 2.2.4 #1

Schreiben Sie eine Methode mit dem ternären Operator, die die kleinere der beiden Zahlen x und y in die Variable min schreibt.

Aufgabe 2.2.4 #2

Weisen Sie der char-Variablen zeichen den Wert '+' zu, falls die int-Variable wert größer oder gleich 0 ist, andernfalls den Wert '-'.

Aufgabe 2.2.4 #3

Setzen Sie rabatt auf 0.1, wenn der Einkaufswert betrag größer als 100 € ist, andernfalls auf 0.0.

Aufgabe 2.2.4 #4 (für Experten)

Gegeben ist eine Temperatur in Grad Celsius.

Weisen Sie der Variablen zustand mithilfe des ternären Operators den passenden Aggregatzustand von Wasser zu:

-

"fest", wenn temp <= 0

-

"flüssig", wenn temp < 100

-

"gasförmig" sonst

Hinweis: Verwenden Sie verschachtelte ternäre Operatoren.

Aufgabe 2.2.4 #5 (für Super-Experten)

Ein Schüler hat in einem Test 47 Punkte erreicht.

Erstellen Sie eine Anweisung, die mithilfe verschachtelter ternärer Operatoren eine Note nach folgendem Schema zuweist:

-

ab 90 → 1

-

ab 75 → 2

-

ab 60 → 3

-

ab 50 → 4

-

sonst → 5

Hier finden Sie eine Java-Klasse zu den Aufgaben 2.2.4#1 bis #5 mit vorgefertigten sondierenden Methoden. Sie müssen nur noch die Methodenrümpfe vervollständigen, um die fünf Aufgaben zu lösen:

public class TernaererOperator

{

public int minimum(int x, int y)

{

return

}

public char vorzeichen(int x)

{

return

}

public double rabatt(double betrag)

{

return

}

public String zustand(double temperatur)

{

return

}

public int note(int punkte)

{

return

}

}

Hier können Sie sich eine Testklasse kopieren, mit denen Sie die fünf sondierenden Methoden testen können:

public class TestTernaer

{

TernaererOperator testklasse;

public TestTernaer()

{

testklasse = new TernaererOperator();

System.out.println("Teste minimum");

System.out.println("Minium von 3 und 7 ist " + testklasse.minimum(3,7));

System.out.println("---------------------------------");

System.out.println("Teste vorzeichen");

System.out.println("Vorzeichen von 3 ist " + testklasse.vorzeichen(3));

System.out.println("Vorzeichen von -3 ist " + testklasse.vorzeichen(-3));

System.out.println("---------------------------------");

System.out.println("Teste rabatt");

System.out.println("Rabatt auf 120 Euro ist " + testklasse.rabatt(120) + " Prozent");

System.out.println("Rabatt auf 80 Euro ist " + testklasse.rabatt( 80) + " Prozent");

System.out.println("---------------------------------");

System.out.println("Teste zustand");

System.out.println("Aggregatzustand bei -20 Grad Celsius ist " + testklasse.zustand(-20));

System.out.println("Aggregatzustand bei 0 Grad Celsius ist " + testklasse.zustand( 0));

System.out.println("Aggregatzustand bei 30 Grad Celsius ist " + testklasse.zustand( 30));

System.out.println("Aggregatzustand bei 110 Grad Celsius ist " + testklasse.zustand(110));

System.out.println("---------------------------------");

System.out.println("Teste note");

System.out.println("Note bei 30 Punkten ist " + testklasse.note( 30));

System.out.println("Note bei 40 Punkten ist " + testklasse.note( 40));

System.out.println("Note bei 50 Punkten ist " + testklasse.note( 50));

System.out.println("Note bei 60 Punkten ist " + testklasse.note( 60));

System.out.println("Note bei 70 Punkten ist " + testklasse.note( 70));

System.out.println("Note bei 80 Punkten ist " + testklasse.note( 80));

System.out.println("Note bei 90 Punkten ist " + testklasse.note( 90));

System.out.println("Note bei 100 Punkten ist " + testklasse.note(100));

System.out.println("---------------------------------");

}

}

Viel Erfolg beim Üben. Ein Aufgabentyp für die Klausur könnte ähnliche Beispiele präsentieren, oder es könnte sein, dass Sie eine vorgegebene geschachtelte if-else-Anweisung in eine Anweisung mit ternären Operatoren umwandeln müssen oder umgekehrt.

Und noch zwei größere Aufgaben

1. Fahrpreise einer Regionalbahn

Die Gestaltung dieser Aufgabe war zu aufwendig für eine Webseite, laden Sie sich daher bitte das entsprechende PDF-Dokument herunter.

Zum Testen Ihrer Klasse habe ich eine Testklasse geschrieben, die vier der möglichen Fälle durchspielt und das Ergebnis Ihrer Berechnungen mit den erwarteten Resultaten vergleicht. Hier der Quelltext dieser Testklasse zum Kopieren in die Zwischenablage:

public class TesteFahrpreise

{

Fahrpreise kunde;

public TesteFahrpreise()

{

kunde = new Fahrpreise();

test1();

test2();

test3();

test4();

}

private boolean testOK(double sollwert, double istwert)

{

return (istwert > sollwert * 0.98) && (istwert < sollwert * 1.02);

}

public void test1()

{

// Montags 5:30 Uhr, Alter 12 Jahre, Strecke 20 km, kein Fahrrad, kein Sozialrabatt

// Berechneter Preis: 3,20 + 4 (20 km) = 7,20.

// Alter 12 ⟹ 3,60 (die Hälfte)

kunde.nimmtFahrrad(false);

kunde.bekommtSozialrabatt(false);

kunde.kauftKarte(1,5,30,12,20);

double ergebnis = kunde.preis();

System.out.println("Preis : " + ergebnis);

if (testOK(7.20, ergebnis) )

System.out.println("Berechnung ist wie erwartet");

}

public void test2()

// wie test1(), aber jetzt in Spitzenzeit

{

// Montags 6:30 Uhr, Alter 12 Jahre, Strecke 20 km, kein Fahrrad, kein Sozialrabatt

// Berechneter Preis: 3,20 + 0,80 + 4 (20 km) = 8,00.

// Alter 12 ⟹ 3,60 (die Hälfte)

kunde.nimmtFahrrad(false);

kunde.bekommtSozialrabatt(false);

kunde.kauftKarte(1,6,30,12,20);

double ergebnis = kunde.preis();

System.out.println("Preis : " + ergebnis);

if (testOK(8.00, ergebnis) )

System.out.println("Berechnung ist wie erwartet");

}

public void test3()

// wie test2, aber jetzt mit Fahrrad

{

// Montags 6:30 Uhr, Alter 12 Jahre, Strecke 20 km, kein Fahrrad, kein Sozialrabatt

// Berechneter Preis: 3,20 + 0,80 + 1,50 + 4 (20 km) = 9,50.

// Alter 12 ⟹ 3,60 (die Hälfte)

kunde.nimmtFahrrad(true);

kunde.bekommtSozialrabatt(false);

kunde.kauftKarte(1,6,30,12,20);

double ergebnis = kunde.preis();

System.out.println("Preis : " + ergebnis);

if (testOK(9.50, ergebnis) )

System.out.println("Berechnung ist wie erwartet");

}

public void test4()

// wie test4, aber jetzt mit Fahrrad und Sozialrabatt

{

// Montags 6:30 Uhr, Alter 12 Jahre, Strecke 20 km, kein Fahrrad, kein Sozialrabatt

// Berechneter Preis: 3,20 + 0,80 + 1,50 + 4 (20 km) = 9,50 * 0,70 = 6,65

// Alter 12 ⟹ 3,60 (die Hälfte)

kunde.nimmtFahrrad(true);

kunde.bekommtSozialrabatt(true);

kunde.kauftKarte(1,6,30,12,20);

double ergebnis = kunde.preis();

System.out.println("Preis : " + ergebnis);

if (testOK(6.65, ergebnis) )

System.out.println("Berechnung ist wie erwartet");

}

}

Sie können diese Testklasse gern um weitere Tests erweitern.

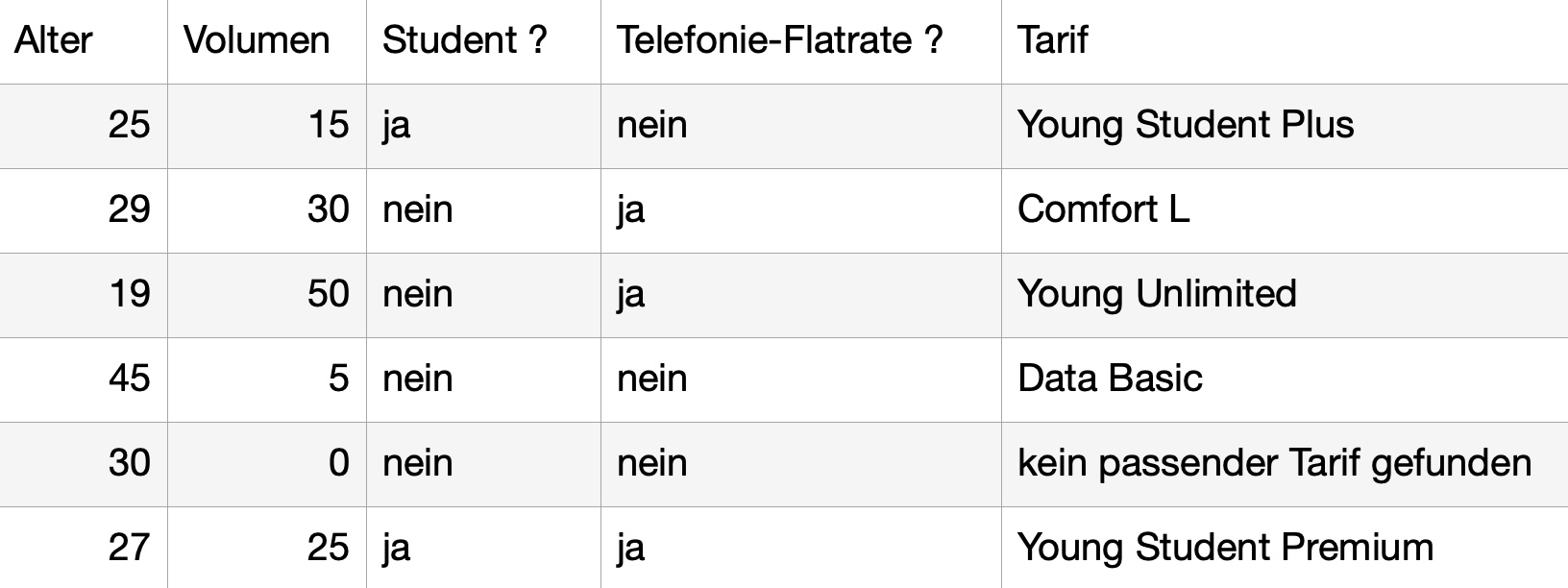

2. Handytarife

Ein Mobilfunkanbieter möchte einen automatischen Tarifberateer für seine Webseite erstellen. Erstellen Sie eine Klasse Tarifberater mit den notwendigen Instanzvariablen und den entsprechenden Setter- und Getter-Methoden.

Die öffentliche Hauptmethode dieser Klasse ist:

public String getTarifEmpfehlung()

Zurückgegeben werden soll ein String mit dem Namen des empfohlenen Tarifs.

Die Tarif-Regeln habe ich mir von Google Gemini erstellen lassen, weil ich mich in diesem Bereich zu wenig auskenne.

Tarifregeln für Kunden unter 28 Jahre:

Wenn der Kunde Student ist, erhält er bei einem gewünschten Datenvolumen von unter 20 GB den Tarif "Young Student Plus", bei einem größeren Datenvolumen den Tarif "Young Student Premium".

Wenn der Kunde unter 28 Jahre kein Student ist: Bei einem Datenvolumen unter 10 GB wird der Tarif "Young Starter" empfohlen, bei einem Datenvolumen >= 10 GB dagegen der Tarif "Young Unlimited".

Tarifregeln für Kunden ab 28 Jahren:

Wenn der Kunde eine Flatrate für Telefonie wünscht und das Datenvolumen unter 5 GB ist, wird der Tarif "Comfort S" empfohlen, bei einem Datenvolumen zwischen 5 und 25 GB (einschließlich) der Tarif "Comfort L".

Wenn der Kunde keine Telefonie-Flatrate wünscht und das Datenvolumen kleiner als 10 GB ist, wird "Data Basic" vorgeschlagen, und bei einem Datenvolumen von 10 GB oder mehr "Data Pro".

Wenn ein Kunde ein Datenvolumen von 0 GB angibt UND keine Telefonie-Flatrate wünscht, soll der String "Kein passender Tarif gefunden" ausgegeben werden. Dieser Fall muss als Erstes geprüft werden.

Zum Testen der Klasse müssen Sie sich diesmal eine eigene Testklasse schreiben. Hier eine von Google Gemini erstellte Tabelle mit ein paar Testfällen:

Ein paar Testfälle

Autor: Google Gemini 2025, Lizenz: Public domain

Und noch 22 Aufgaben auf 6 Seiten

Auf Wunsch vieler Kursteilnehmer habe ich mir noch ein paar weitere Aufgaben zum Thema "if-else-Anweisungen" ausgedacht, aus der Fachliteratur übernommen oder von einer KI erstellen lassen.

- Fünf einfache und fünf etwas anspruchsvollere Aufgaben

- Weitere zwölf leichte und etwas komplexere Aufgaben

Wenn Sie diese Aufgaben alle gelöst haben, dann sind Sie Profi, was die if-else-Anweisung angeht. Das heißt, noch nicht ganz - denn zum Dangling-else-Problem habe ich noch keine Aufgaben bereitgestellt. Vielleicht recherchieren Sie selbst einmal zu diesem Thema: Dangling-else-Problem.

Seitenanfang

Weiter mit der Folge 3 ...