Zielsetzung

In der Programmierung stehen wir oft vor der Herausforderung, große Datenmengen zu organisieren. Das Speichern von Testergebnissen für hundert Studenten oder Preisen für tausende Produkte in einzelnen Variablen wäre mühsam, fehleranfällig und ineffizient. Arrays bieten eine Lösung.

Ein Array ist eine grundlegende Datenstruktur, die es uns ermöglicht, eine Sammlung von Elementen desselben Datentyps unter einem Namen zu speichern und zu verwalten. Ob ganze Zahlen, Dezimalzahlen, Zeichenketten oder benutzerdefinierte Objekte – Arrays bieten eine strukturierte Möglichkeit, diese Daten linear und direkt zugänglich zu halten.

Arrays sind besonders wichtig für die Entwicklung von Algorithmen. Sie sind die Grundlage für verschiedene Operationen, insbesondere für Such- und Sortierverfahren. Ohne Arrays oder eng verwandte Datenstrukturen wie Listen und Vektoren, die oft auf Arrays aufbauen, wäre die effiziente Implementierung vieler komplexer Algorithmen unmöglich.

Auf dieser Seite lernen Sie Arrays kennen. Wir werden ihre Deklaration, Initialisierung, den Zugriff auf Elemente und die damit verbundenen Operationen behandeln.

Inhalt dieser Seite

4.1.1 Einführendes Beispiel

Eine Java-Methode soll die kleinere von zwei int-Zahlen zurückliefern. Hier eine spontane Lösungsidee:

Programm 1

public int mini(int a, int b)

{

if (a < b)

return a;

else

return b;

}

Wenn der erste Parameter (a) kleiner ist als der zweite (b), wird er als die "kleinste Zahl" interpretiert und zurückgeliefert. Ist a jedoch nicht kleiner als b, wird b als "kleinste Zahl" zurückgeliefert, selbst dann, wenn b genau so groß ist wie a.

Nun wollen wir die Methode so erweitern, dass das Minimum von drei Zahlen zurückgeliefert wird.

Programm 2

public int mini(int a, int b, int c)

{

int mini = a;

if (b < mini) mini = b;

if (c < mini) mini = c;

return mini;

}

Hier wird zunächst "behauptet", dass a die kleinste Zahl ist. Dann wird überprüft, ob b vielleicht kleiner ist als a. Wenn dies der Fall ist, dann wird b als kleinste Zahl angesehen (mini = b). Schließlich wird überprüft, ob c kleiner ist als das bisherige Minimum. Wenn das der Fall ist, wird c als Minimum angesehen (mini = c). Am Ende wird dann die lokale Variable mini als Wert zurückgegeben.

Aufgabe 4.1.1 #1

Erläutern Sie die Funktionsweise der folgenden Methode:

public int betterMini(int a, int b, int c, int d)

{

return mini(mini(a,b),mini(c,d));

}

Wenn man nun das Minimum von fünf oder sechs Zahlen ermitteln will, kann man dieses Verfahren natürlich weiterhin anwenden. Der Quelltext wird dadurch aber immer komplexer und unübersichtlicher. Und wenn Sie mal das Minimum von 100 Zahlen bestimmen wollen, was machen Sie dann?

Programm 3

Hier kommen jetzt Arrays ins Spiel. Schauen wir uns doch einfach mal einen Quelltext an, der zunächst ein Array aus 100 int-Zahlen erzeugt, dann mit Zufallszahlen füllt und schließlich nach der kleinsten der 100 Zahlen sucht.

public class ArrayTest

{

// Das Array wird deklariert

int[] hundertZahlen;

public ArrayTest()

// Das Array wird initialisiert

{

hundertZahlen = new int[100];

}

// Das Array wird mit 100 Zufallszahlen gefüllt

public void erzeugeArray()

{

for (int i = 0; i < 100; i++)

hundertZahlen[i] = (int) (Math.random()*1000) + 1;

}

// Es wird im Array nach der kleinsten Zahl gesucht

public int mini()

{

int min = hundertZahlen[0];

for (int i=1; i<100; i++)

if (hundertZahlen[i] < min)

min = hundertZahlen[i];

return min;

}

}

Das ist schon ein recht langes Programm.

Aufgabe 4.1.1 #2

Analysieren Sie die Methode mini() und stellen Sie den Programmfluss mit einem Flussdiagramm graphisch dar.

⇒ Kopieren Sie sich diesen Quelltext in die Zwischenablage und fügen Sie ihn dann als Klasse in ein neues BlueJ-Projekt ein.

⇒ Legen Sie ein Objekt der Klasse an und probieren Sie die Methoden aus.

⇒ Untersuchen Sie das Objekt mit dem Objektinspektor.

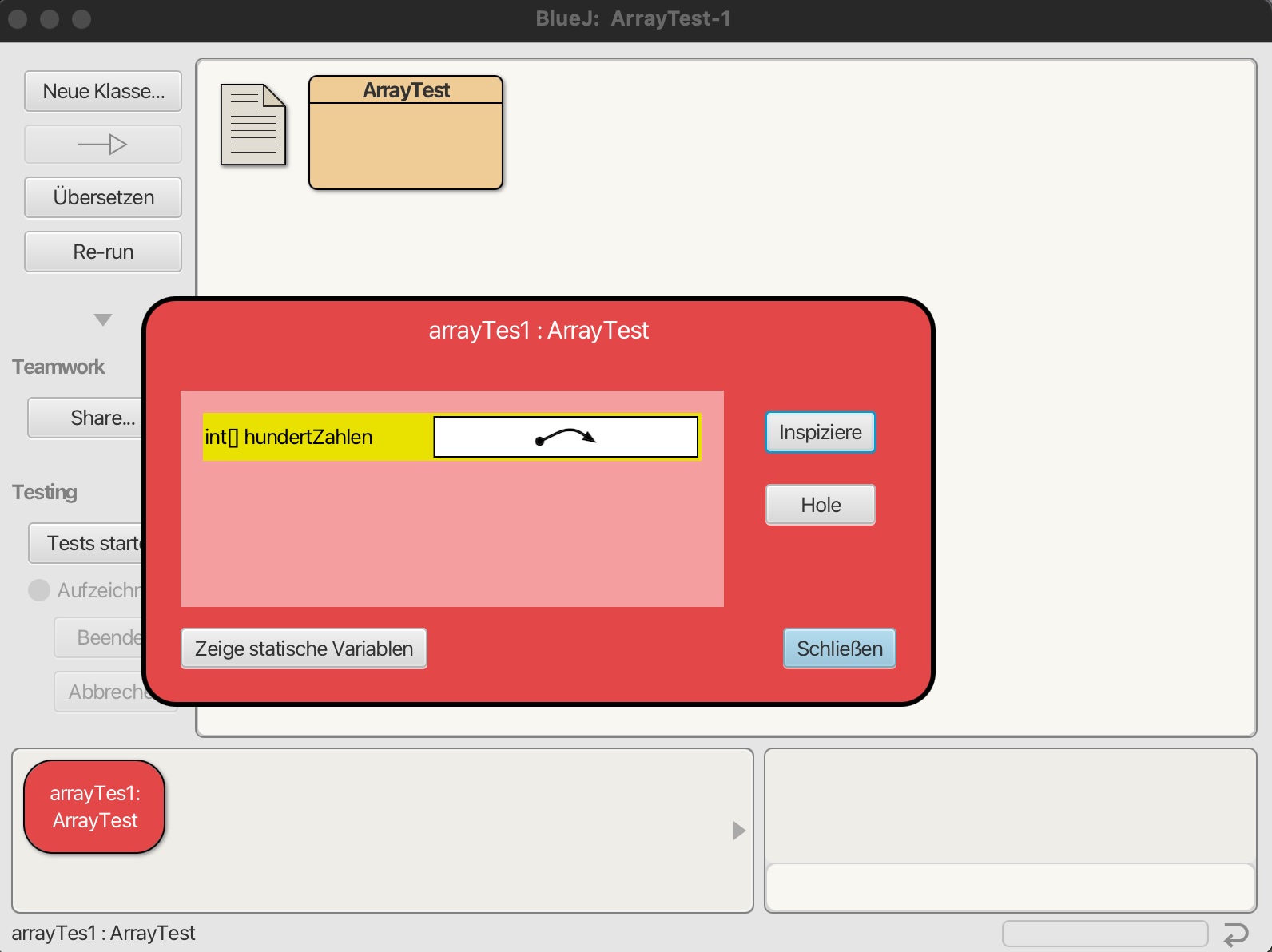

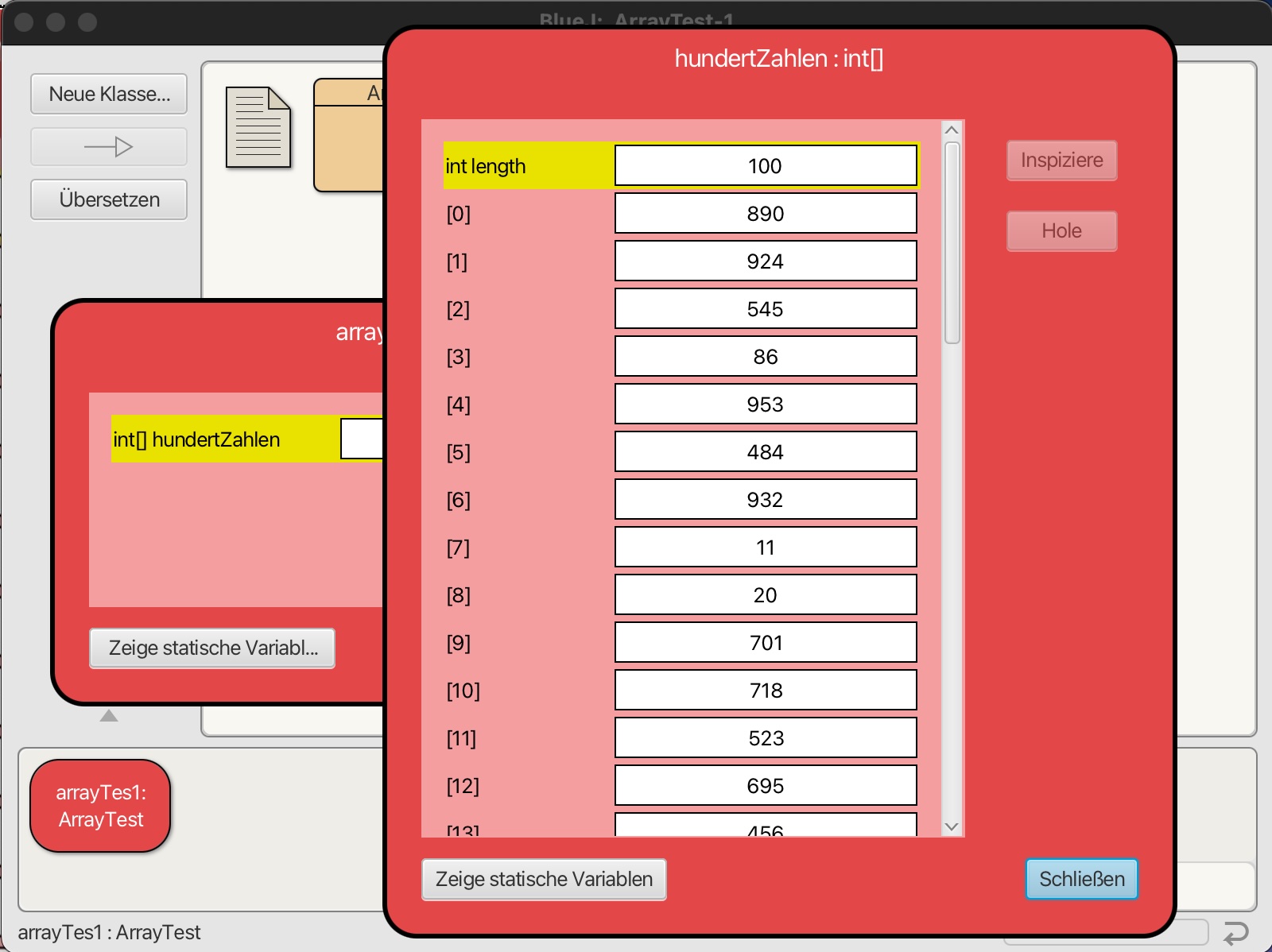

Das erzeugte Objekt wird angeklickt

Dieses Bild zeigt, was passiert, wenn man das erzeugte Objekt der Klasse in BlueJ anklickt. Im Objektinspektor sehen wir nur eine einzige Variable, nämlich das Array mit dem Namen hundertZahlen.

Array-Variablen sind Referenzen

Bereits in den vorherigen Folgen hatten wir über Referenz-Variablen gesprochen, die keine richtigen Werte speichern, sondern "nur" die Adressen solcher Daten. Auch eine Array-Variable wie hundertZahlen ist eine solche Referenz-Variable.

Wenn wir diese Variable mit System.out.println() in die Konsole ausgeben, dann können wir die Speicheradresse direkt sehen, zum Beispiel [I@78c75e93 auf einem Apple-Rechner. Auf einem Windows- oder Linux-Rechner wird es ähnlich aussehen, wenn man die Adresse mit System.out.println() ausgibt.

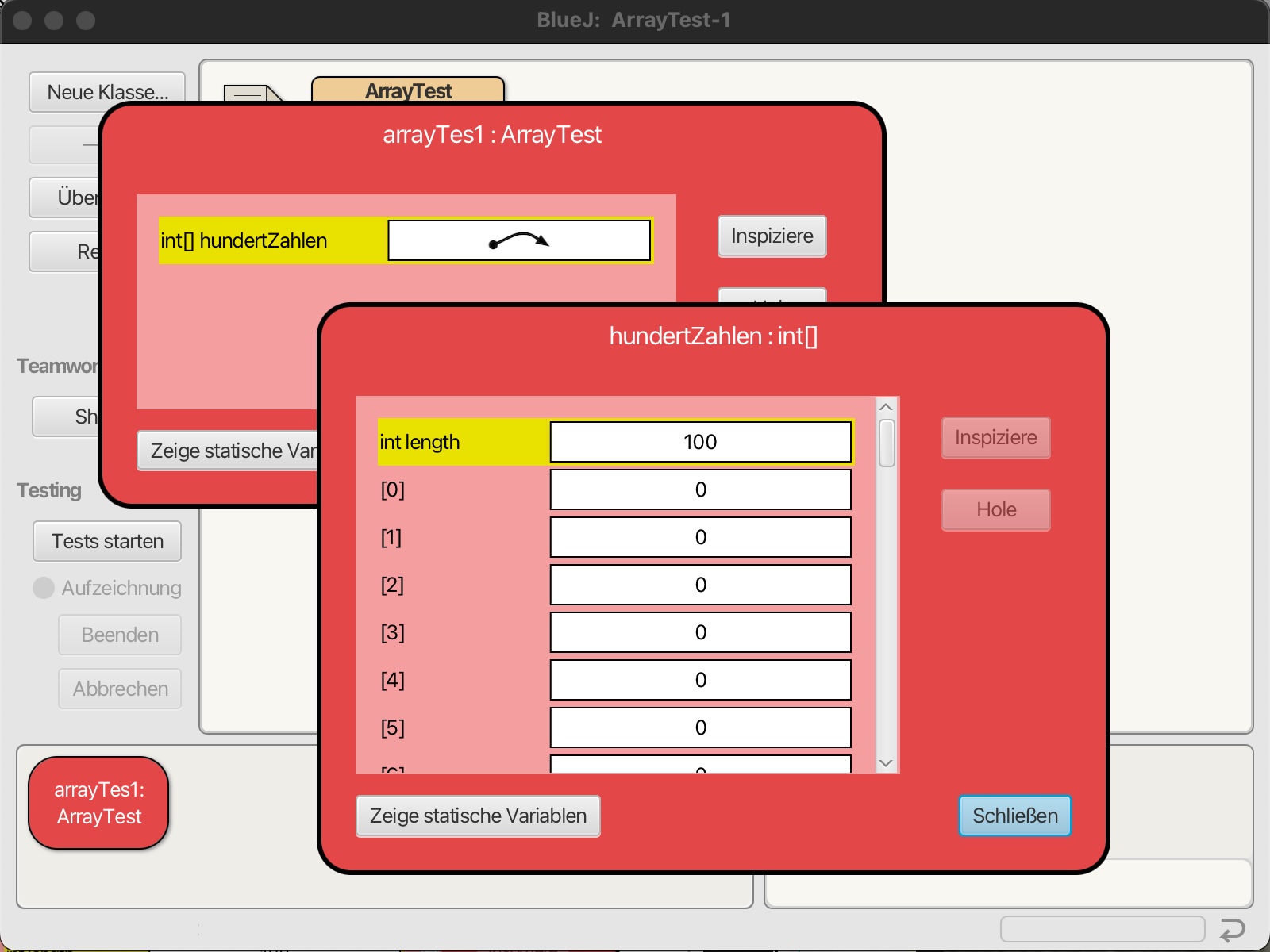

Mit Hilfe des Objektinspektors von BlueJ können wir uns diese 100 Zahlen ansehen, die in dem Array gespeichert sind. Dazu reicht ein Doppelklick auf den gebogenen Pfeil:

Der Objektinspektor zeigt die Belegung des Arrays hundertZahlen

Wir sehen hier allerdings nicht alle 100 Werte, dafür ist das Fenster des Objektinspektors nicht lang genug. Wenn Sie zufällig vor einem senkrecht ausgerichteten 5K-Monitor sitzen, können Sie dieses Fenster ja in die Länge ziehen und dann vielleicht 60 oder 70 Elemente sehen. Aber wer bringt schon einen 5K-Monitor mit in die Vorlesung? Ach ja, der Typ da in der Mitte der zweiten Reihe:

Studierende mit ihren Laptops

Autor: ChatGPT, Lizenz: Public domain.

Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass das Programm einwandfrei funktioniert, wollen wir es jetzt mal gründlicher untersuchen.

4.1.2 Gründliche Analyse des Programms↑

Erzeugen eines Arrays aus 100 int-Zahlen

Betrachten wir zunächst die ersten Zeilen des Programms. Die Zeile 1 wurde hier noch nicht berücksichtigt, darauf gehen wir später ein.

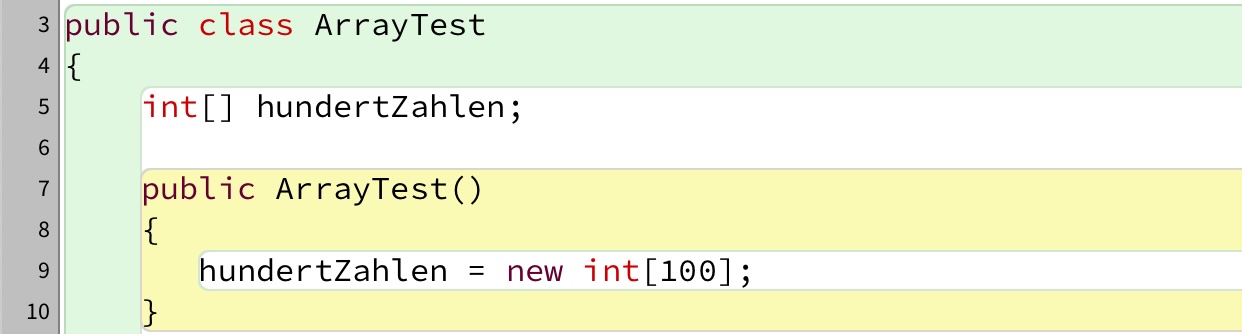

Die Instanzvariable hundertZahlen und der Konstruktor

Deklaration des Arrays

In Zeile 5 finden wir die Deklaration des Arrays hundertZahlen. Wir teilen dem Programm damit mit, dass wir ein Array aus int-Variablen benötigen, der als "hundertZahlen" bezeichnet werden soll.

Bei dieser Deklaration des Arrays wird aber noch nicht gesagt, wie viele Zahlen im Arbeitsspeicher untergebracht werden sollen. Am Ende von Zeile 5 weiß das Programm nur, dass wir nicht eine einzelne int-Zahl haben wollen, sondern ein Array von mehreren int-Zahlen. Das können zwei Zahlen sein, drei oder vier, hundert oder tausend oder noch mehr. Wenn wir versuchen, uns den Wert von hundertZahlen anzusehen, erhalten wir als Ergebnis den Wert null. Das heißt so viel wie: Es ist noch keine Adresse in hundertZahlen gespeichert.

Initialisierung des Arrays

Um tatsächlich Speicherbereich für die 100 Zahlen zu reservieren, müssen wir das Array initialisieren:

hundertZahlen = new int[100];

Jetzt wird im Arbeitsspeicher ein Bereich der Größe 100 x 32 Bit reserviert, der Platz für 100 int-Zahlen hat und unter einer Adresse erreicht werden kann, die in der Variablen hundertZahlen gespeichert ist.

Füllen des Arrays mit 100 Zufalls-Zahlen

Einen Zufallsgenerator erzeugen

Wenn wir sogenannte Zufallszahlen benötigen, dann müssen wir die Klasse Random in unseren Java-Quelltext einbinden. Das geschieht in der ersten Zeile des Programms:

import java.util.Random;

Die Klasse Random stellt einige wichtige Methoden zur Erzeugung von zufälligen Zahlen zur Verfügung. Damit wir auf diese Methoden zugreifen können, müssen wir zuerst ein Objekt dieser Klasse erzeugen. Das geschieht mit der Anweisung:

Random wuerfel = new Random();

Das Objekt der Klasse Random haben wir hier einfach wuerfel genannt.

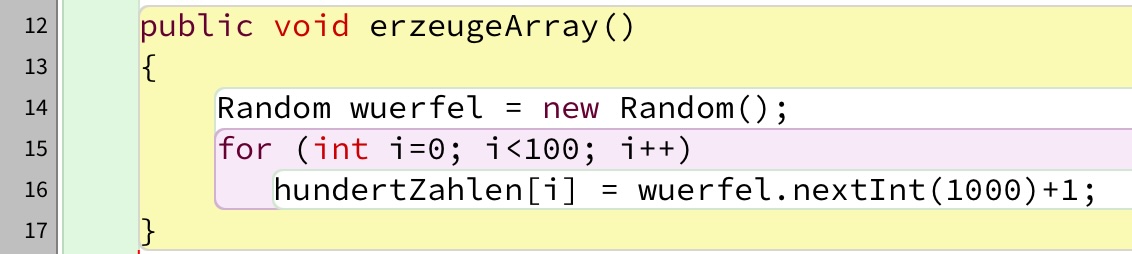

Zufallszahlen erzeugen

Die Zeilen 12 bis 17 des Programms erzeugen ein mit 100 Zufallszahlen gefülltes Array:

Die Instanzvariable hundertZahlen und der Konstruktor

Jedes der 100 Arrayelement wird hier in der for-Schleife mit einer Zufallszahl zwischen 1 und 1000 belegt.

Die Methode Math.random() liefert eine Zahl zwischen 0.0 (inklusive) und 1.0 (exklusive).

Multipliziert man das Ergebnis von Math.random() mit 1000, so erhält man eine Zufallszahl zwischen 0 und 1000 (exklusive).

Mit dem Typecasting-Operator (int) erhält man aus der double-Zahl eine int-Zahl zwischen 0 und 999 (inklusive).

Addiert man zu dem Ergebnis jetzt noch eine Eins, so bekommt man eine int-Zahl zwischen 1 und 1000 (inklusive).

In der for-Schleife wird nun jedem der 100 Arrayelemente eine solche Zufallszahl zugewiesen. Man kann nach der Ausführung dieser Methode noch einmal den Objektinspektor aufrufen und sich das Array ansehen:

Die ersten 13 Element des Arrays mit ihren Zufallszahlen

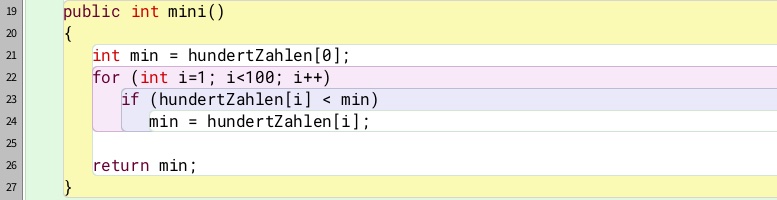

Suche nach der kleinsten Zahl in dem Array

Bei der Suche nach der kleinsten Zahl gehen wir nach dem gleichen Algorithmus vor wie in dem Programm 2 weiter oben.

Zunächst behaupten wir in Zeile 21 (siehe Bild unten), dass die erste Zahl des Arrays, also hundertZahlen[0], die kleinste Zahl ist. Diese Zahl speichern wir in der lokalen Variablen min.

int min = hundertZahlen[0];

Dann untersuchen wir in der for-Schleife die nächsten 99 Zahlen. Jede Zahl wird mit min verglichen. Sobald ein Arrayelement hundertZahlen[i] kleiner ist als min, wird der Wert von min mit dieser neuen Zahl überschrieben:

min = hundertZahlen[i];

So machen wir das immer weiter, bis wir am Ende des Arrays angekommen sind:

Die sondierende Methode mini()

Theorieteil:

4.1.3 Was ist überhaupt ein Array?↑

Ein Array ist eine endliche Menge von Variablen des gleichen Datentyps. Unser Array aus dem obigen Programm besteht aus 100 int-Variablen. Genau so gut könnte man ein Array erzeugen, das aus 200 double-Variablen oder 2127 String-Variablen besteht. Das String-Array wäre dann ein Beispiel für Objekt-Arrays. Denn ein Array kann alle möglichen Datentypen enthalten, auch Objekte von Klassen - allerdings gilt auch für Objekt-Arrays, dass alle Objekte den gleichen Datentyp haben müssen, also der gleichen Klasse angehören müssen.

Objektarrays

Mit diesem Thema beschäftigen wir uns näher in der Folge 4.2. Aber für die Experten unter Ihnen schon mal ein kleiner Hinweis. Die Aussage, dass alle Elemente eines Objektarrays der gleichen Klasse angehören müssen, ist nicht ganz korrekt. Richtiger ist vielmehr, dass alle Objekte der gleichen Klassenhierarchie angehören müssen. Wenn von einer Oberklasse A drei verschiedene Unterklassen X, Y, Z existieren, dann kann ein Objektarray A[] vier verschiedene Objekttypen speichern, nämlich Objekte der Oberklasse A sowie der drei Unterklassen X, Y und Z.

Wie deklariert man ein Array?

Ein Array wird in einer Java-Klasse ähnlich wie eine normale Instanzvariable deklariert. Vergleichen wir einmal die Deklaration einer einzelnen int-Variable und eines Arrays aus lauter int-Variablen:

int eineZahl; int[] achtZahlen;

Das Array heißt zwar achtZahlen, die Arraygröße ist jedoch noch nicht festgelegt; das geschieht erst bei der Initialisierung des Arrays (s.u.). Auf die gleiche Weise könnte man auch ein Array aus double-Zahlen oder Strings deklarieren:

double[] zwanzigZahlen; String[] textseite;

Was passiert bei der Deklaration?

Bei der Deklaration teilt man dem Rechner bzw. dem Java-System mit, dass man ein Array haben möchte, und wie das Array heißen soll. Nähere Angaben, vor allem wie viele Elemente das Array haben soll, hat man noch nicht gemacht.

Nach der Deklaration

int[] achtZahlen;

hat man zwar eine Variable erzeugt, die "achtZahlen" heißt, aber in der Variable steht noch nicht die Adresse des zu erzeugenden Arrays, sondern der Wert null (was so viel heißt wie "noch keine Adresse vorhanden").

Wie initialisiert man ein Array?

Bei der Initialisierung wird die Zahl der gewünschten Arrayelemente festgelegt.

achtZahlen = new int[8];

Offensichtlich will man hier acht int-Zahlen verwenden.

Arrayvariablen sind Referenzen

Die Variable achtZahlen zeigt jetzt auf einen bestimmten Bereich im Arbeitsspeicher, der so groß ist, dass genau acht int-Zahlen untergebracht werden können. Die erste Speicherzelle dieses Bereichs hat eine bestimmte Adresse, und diese Startadresse wird jetzt in der Variable achtZahlen gespeichert. Das kann man leicht ausprobieren.

public class KleinerTest

{

int[] achtZahlen;

public KleinerTest()

{

achtZahlen = new int[8];

System.out.println(achtZahlen);

}

}

Ausgegeben wird jetzt ein Wert wie [I@38638550. Das ist die Darstellung der Speicheradresse für das Array auf einem Apple-Rechner mit M1-Prozessor unter MacOS Ventura. Bei einem Windows- oder Unix-Rechner wird es ähnlich aussehen.

Wie weist man einem Arrayelement Werte zu?

Ein Beispiel

achtZahlen[0] = 1; achtZahlen[1] = 4; achtZahlen[2] = 9;

Zur Zuweisung eines Wertes an ein Arrayelement benötigt man die relative Adresse dieses Elementes in dem Speicherbereich, in dem das Array liegt. Dazu dient der Index. Auf jedes Arrayelement kann direkt mithilfe des Index zugegriffen werden. Das erste Arrayelement hat immer den Index 0.

Weitere Beispiele mit ausführlichen Erläuterungen

zahl[0] = 13;

"zahl" ist hier der Bezeichner, 0 der Index, und 13 der Wert.

temperatur[12] = 27.3;

Hier heißt der Bezeichner "temperatur", der Index ist 12, und der zugewiesene Wert für das dreizehnte (!) Arrayelement ist 27.3.

inventar[2] = new Gegenstand("Hammer",0,45,2);

Der Bezeichner heißt hier "inventar", der Index ist 2, und der Wert für das dritte Element des Arrays ist nichts anderes als ein neues Objekt der Klasse Gegenstand. Dieses neue Objekt wird in dieser Programmzeile erst erzeugt, das sieht man ja an dem Wort "new" und dem Aufruf des Konstruktors der Klasse Gegenstand.

for (int k=0; k<max; k++) liste[k] = k*k+3*k-2;

Hier haben wir ein schönes Beispiel, wie man mit Hilfe von for-Schleifen (oder anderen Schleifen) den Umgang mit Arrays erleichtern kann.

Wie greift man auf den Wert von Arrayelementen zu?

Hier ein paar Beispiele

System.out.println(zahl[3]);

Ein Arrayelement kann mit dem println()-Befehl ausgegeben werden.

int ergebnis = zahl[2];

Den Wert eines Arrayelements kann man einer anderen Variablen zuweisen, die dann aber den gleichen Datentyp haben muss wie die Arrayelemente.

int summe = zahl[0] + zahl[1] + zahl[2];

Man kann mehrere Arrayelemente gleichzeitig auswerten.

if (zahl[1] < 0) zahl[1] = 0;

Man kann innerhalb von if-Anweisungen, while-Schleifen etc. auf den Wert bestimmter Arrayelemente zugreifen.

inventar[4].ausgeben();

In einem Objekt-Array kann auf die einzelnen Objekte zugegriffen werden, man kann sogar Methoden dieser Objekte aufrufen und ausführen lassen. Hier wird die ausgeben()-Methode des fünften Elementes des Arrays inventar aufgerufen. Das ist möglich, weil jedes Arrayelement ein eigenes Objekt mit Attributen und Methoden ist.

4.1.4 Übungen

Gegeben ist die Java-Klasse NZahlen (Natürliche Zahlen):

import java.util.Random;

public class NZahlen

{

int[] zahlen;

public NZahlen()

{

zahlen = new int[100];

}

public void ausgeben()

{

for (int i=0; i < 100; i++)

System.out.println("Zahl " + i + " = " + zahlen[i]);

}

public void mitZufallszahlenBelegen()

{

Random generator = new Random();

for (int i=0; i < 100; i++)

zahlen[i] = generator.nextInt(1000) + 1;

}

}

In der Methode mitZufallszahlenBelegen() wird zunächst ein Objekt generator der Klasse Random erzeugt.

In der for-Schleife wird dann jedem der 100 Arrayelement eine Zufallszahl im Bereich zwischen 1 und 1000 zugewiesen. Die Methode nextInt() des Objektes Random.generator liefert eine Zufallszahl zwischen 0 und 999, da noch 1 addiert wird, erhält man eine Zahl zwischen 1 und 1000.

Übung 4.1.4 #1

Schreiben Sie für die Klasse NZahlen eine sondierende Methode

public int gibSumme()

welche alle 100 Zufallszahlen des Arrays addiert und das Ergebnis dann zurückliefert.

Übung 4.1.4 #2

Schreiben Sie für die Klasse NZahlen eine sondierende Methode

public int gibAnzahlVon(int z)

welche als Ergebnis zurückliefert, wie oft die Zahl z in dem Array vorkommt.

Übung 4.1.4 #3

Schreiben Sie für die Klasse NZahlen eine sondierende Methode

public int gibAnzahlGerade(int z)

welche als Ergebnis zurückliefert, wie oft gerade Zahlen (2, 4, 6, ... ) in dem Array vorkommen.

Übung 4.1.4 #4

Schreiben Sie für die Klasse NZahlen eine manipulierende Methode

public void tausch(int indexA, int indexB)

welche die beiden Arrayelemente an den Indices indexA und indexB miteinander vertauscht.

Übung 4.1.4 #5

Schreiben Sie für die Klasse NZahlen eine manipulierende Methode

public void minNachVorne()

welche die kleinste Zahl des Array mit der ersten Zahl (Index 0) des Arrays vertauscht. Verwenden Sie in dieser Methode die Methode tausch() aus #4 sowie die Methode mini() aus dem vorherigen Abschnitt.

Wir kommen nun auf die Graphik-Anwendung aus der letzten Folge zurück

Übung 4.1.4 #6

Speichern Sie eines der Graphik-Projekte aus der letzten Folge, entfernen Sie alle Graphik-Befehle, mit denen Linien, Rechtecke oder Ovale gezeichnet wurden und stellen Sie dann die Werte des Arrays (100 Zahlen im Bereich 1 bis 400) graphisch dar, und zwar als Säulendiagramm (senkrechte Linien).

Denken Sie daran, dass die y-Werte in der Graphik-App von oben nach unten wachsen, oben befinden sich die kleinen y-Werte (0, 1, 2, ...), unten im Zeichen-Panel dagegen die großen y-Werte (500, 501, 502, ...).

Stellen Sie die Säulen mithilfe von g.drawLine() oder mit g.fillRect() dar. Da Sie aber 100 Rechtecke zeichnen müssen, sollten diese nicht breiter als 3 Pixel sein.

Erweiterung:

Wer möchte, kann ja auch noch die Farbe der Rechtecke oder Linien kontinuierlich ändern. Das geht mit dem g.SetColor(new Color(r,g,b))-Befehl, wobei einer, zwei oder drei der RGB-Werte von der Laufvariablen der for-Schleife abhängen.

Übung 4.1.4 #7

Und noch eine Graphik-Anwendung.

Interpretieren Sie die 100 Werte des Arrays als Koordinaten von 50 Kreisen. Die Werte mit einem geraden Index sind dann die x-Koordinaten eines Kreises, der jeweils nachfolgende Wert (ungerader Index) soll dann die y-Koordiante des Kreises sein. In den 100 Array-Elementen sind also die Positionen von 50 Kreisen gespeichert.

Erstellen Sie mit der Graphik-App eine entsprechende Zeichnung. Sorgen Sie vorher dafür, dass die Arrayelemente nur Werte zwischen 1 und 500 annehmen können, damit die Kreise noch in die Zeichenfläche hinein passen.

Erweiterung:

Die Kreise sollen zufällige Farben haben. Das erreichen Sie mit g.fillOval() sowie einem Zufallsgenerator, der erst den r-, dann den g- und schließlich den b-Wert (je 0..255) für den new Color(r,g,b)-Befehl "würfelt".

Übung 4.1.4 #8

Mit der folgenden Anweisung wird ein Array aus 100 double-Elementen erzeugt:

double[] gewicht = {

78.4, 78.3, 78.5, 78.2, 78.0, 78.1, 77.9, 78.0, 77.8, 77.7,

77.8, 77.6, 77.5, 77.7, 77.4, 77.3, 77.5, 77.2, 77.0, 77.1,

76.9, 77.0, 76.8, 76.6, 76.7, 76.5, 76.3, 76.4, 76.2, 76.1,

76.0, 76.2, 75.9, 75.8, 76.0, 75.7, 75.6, 75.8, 75.5, 75.4,

75.3, 75.1, 75.0, 75.2, 74.9, 74.8, 75.0, 74.7, 74.6, 74.5,

74.4, 74.2, 74.3, 74.1, 74.0, 74.1, 73.9, 73.8, 73.7, 73.5,

73.4, 73.6, 73.3, 73.2, 73.1, 73.0, 72.9, 72.8, 72.9, 72.7,

72.6, 72.5, 72.6, 72.4, 72.3, 72.1, 72.2, 72.0, 71.9, 71.8,

71.9, 71.7, 71.6, 71.5, 71.6, 71.4, 71.5, 71.4, 71.5, 71.4,

71.3, 71.4, 71.3, 71.4, 71.3, 71.4, 71.4, 71.3, 71.4, 71.4

};

Die Daten stellen den Verlauf des Gewichts einer 78,4 kg schweren Person dar, die seit 100 Tagen versucht abzunehmen. Am Ende wurde ein Gewicht von 71,4 kg erreicht.

Bauen Sie Ihre Graphik-App so um, dass der vorhandene Array aus 100 int-Zahlen durch diesen Array ersetzt wird (in die Zwischenablage kopieren!).

Stellen Sie dann den Verlauf der Gewichtsabnahme in Form einer Graphik realistisch dar. Die Schwankungen des Gewichts sollten gut zu erkennen sein. Das erreichen Sie, indem Sie die Spanne von 1 kg durch 50 Pixel darstellen.

Erweiterung:

Zeichnen Sie links von der Kurve eine Y-Achse, die unten mit 70 kg beginnt und oben bei 80 kg endet. Unterteilen Sie die Achse mit Strichen in je 1 kg - Abständen. Beschriften Sie die 70-, die 75- und die 80 kg-Marke mit einem g.drawString()-Befehl.

Nach diesem kleinen Graphik-Exkurs kehren wir wieder zurück zu Konsolen-Anwendungen.

Übung 4.1.4 #9

Erstellen Sie eine neues Java-Projekt mit einer neuen Klasse.

Deklarieren und initialisieren als Instanzvariable ein Array aus 100 int-Zahlen.

Ergänzen Sie eine Methode, die den Array mit 50 Zufallszahlen im Bereich 1 bis 1000 füllt.

Ergänzen Sie eine Methode, mit der Sie die im Array vorhandenen Zahlen auf der Konsole anzeigen können. Es sollen aber nur die tatsächlich belegten Arrayelemente angezeigt werden, am Anfang also nur die erste 50.

Jetzt fängt erst die eigentliche Arbeit an.

Schreiben Sie für die neue Klasse eine Methode

public void append(int zahl)

die eine neue Zahl an das Ende des Arrays anhäng. Bei der ersten Verwendung von append() wird die neue Zahl also an die Position 50 geschrieben. Die Positionen 0 bis 49 waren ja bereits durch die ersten 50 Zahlen belegt.

Wenn der Array bereits mit 100 Zahlen gefüllt ist, soll der Aufruf von append() keine Auswirkungen mehr auf den Array haben. Wenn Sie wollen, können Sie dann eine Fehlermeldung ausgeben.

Denken Sie daran, dass die Instanzvariable, welche die tatsächliche Länge des Arrays speichert, um 1 inkremetiert werden muss, wenn der Array noch nicht mit 100 Elementen belegt ist.

Übung 4.1.4 #10/11

Es geht weiter mit der neuen Klasse. Jetzt wird es noch etwas komplexer.

10. Schreiben Sie eine Methode

public void insert(int zahl, int index)

die eine Zahl an der Position index in den Array einfügt. Die rechts von index stehenden Elemente sollen dabei um je eine Position nach rechts verschoben werden.

Falls der Array bereits mit 100 Elementen gefüllt ist, erfolgt kein Einfügen. Sie können dann eine Fehlermeldung ausgeben lassen.

11. Schreiben Sie eine Methode

public void delete(int index)

welche das Element an der angegebenen Position löscht. Die weiter rechts stehenden Arrayelemente werden dann um je eine Position nach links verschoben. Denken Sie daran, dass die Instanzvariable, welche die tatsächliche Länge des Arrays speichert, ebenfalls um 1 dekrementiert werden muss.

Falls der Array bereits leer ist oder sich an der Position index kein Arrayelement befindet, muss eine Fehlermeldung ausgegeben werden.

Seitenanfang

Weiter mit Gegenständen, Rücksäcken und Helden ...