Gameten

Im Wasser lebende Algen haben keine großen Probleme mit der sexuellen Fortpflanzung. Im einfachsten Fall produzieren die Algen männliche und weibliche Keimzellen, die beide im Wasser schwimmen und mit Hilfe chemischer Signalstoffe zueinander finden können, um miteinander zur Zygote zu verschmelzen.

Etwas komplexere Algen bilden schon unterschiedlich große Keimzellen: kleine männliche Samenzellen und große, meistens unbewegliche Eizellen, die sich vielleicht sogar in einem Gewebe aus mehreren Zellen verbergen und von den Spermazellen aktiv aufgesucht werden müssen.

An Land konnten die männlichen Gameten nicht einfach durch die Luft fliegen - obwohl das auch eine interessante Evolutionsvariante gewesen wäre. Statt dessen wurde der bereits schon bei einigen Algen vorhandene Generationswechsel perfektioniert und an das Landleben angepasst.

Generationswechsel

Die erste große Anpassung war die Entwicklung von Sporen, die tatsächlich durch die Luft fliegen und sich so weit ausbreiten konnten.

Allgemeines Schema eines Generationswechsels

Autor: Ulrich Helmich 03/2025, Lizenz: Public domain

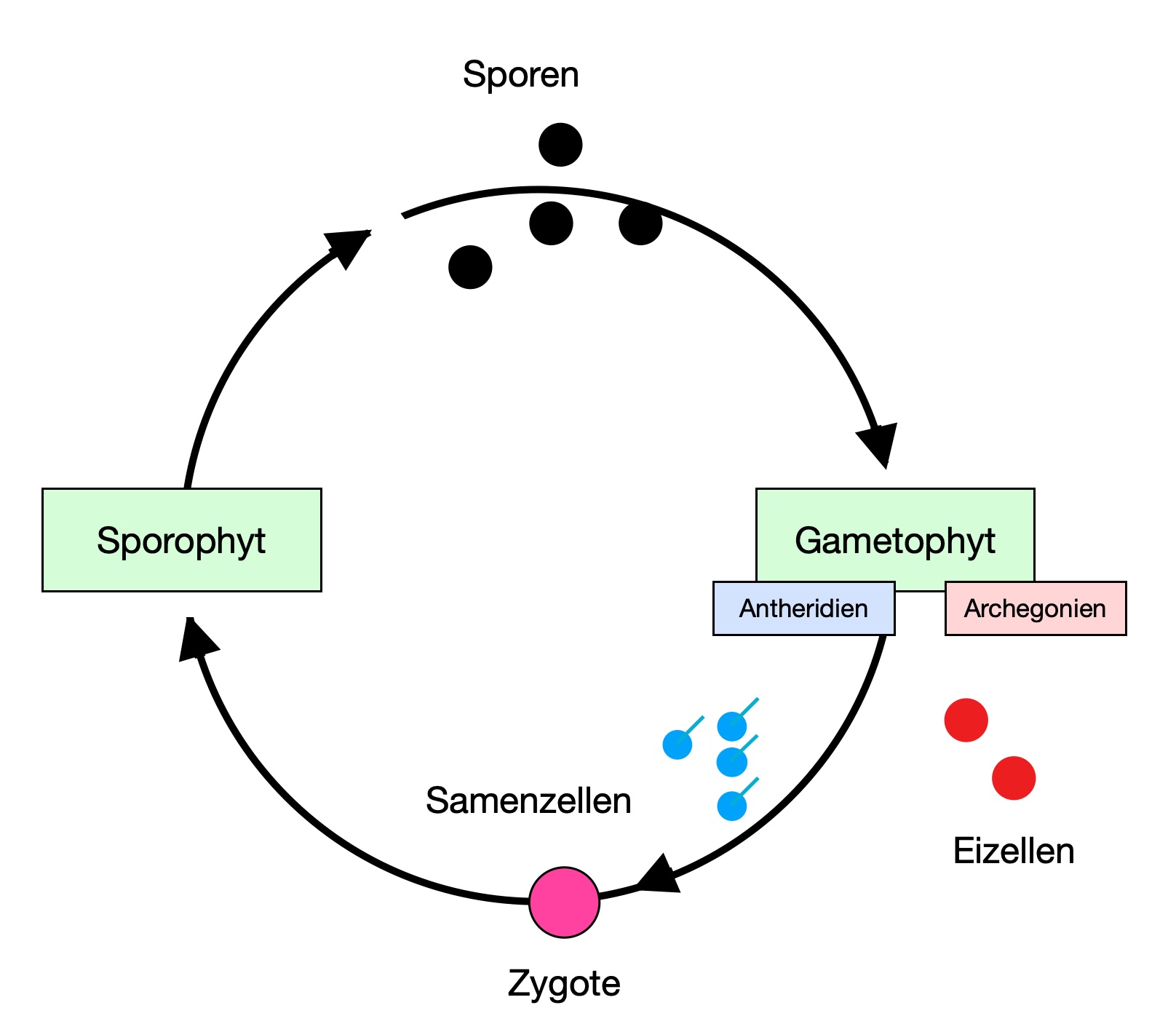

Dieses Bild zeigt ein allgemeines und sehr stark vereinfachtes Schema eines typischen Generationswechsels, wie er beispielsweise bei Moosen und Farnen üblich ist.

Aus den Sporen wuchsen dann kleine Gametophyten heran, die Antheridien und Archegonien bildeten, also quasi männliche und weibliche Geschlechtsorgane. In einer feuchten Umgebung oder wenn es geregnet hatte, konnten die männlichen Samenzellen dann leicht zu den weiblichen Eizellen schwimmen und diese in den Antheridien befruchten.

Aus der Zygote, der befruchteten Eizelle, entstand dann wieder ein neuer Sporophyt, also eine Pflanze, die in der Lage war, Sporen zu bilden.

Varianten des Generationswechsels

Solche Generationswechsel können durchaus unterschiedlich bei den einzelnen Pflanzengruppen ablaufen. Der Sporophyt ist aber stets diploid, weil er aus der diploiden Zygote hervorgeht. Aber der Zeitpunkt der Meiose kann unterschiedlich sein. Bei einigen Pflanzenarten findet die Meiose bereits bei der Bildung der Sporen statt, man spricht dann auch von Meiosporen. Aus diesen haploiden Sporen entstehen dann die haploiden Gametophyten, und für die Bildung der Keimzellen ist dann keine neue Meiose mehr notwendig.

Bei anderen Pflanzenarten sind die Sporen diploid, ebenso der Gametophyt. Hier läuft die Meiose dann in den Antheridien und Archegonien während der Bildung der Keimzellen ab.

Moose

Auch die Größe von Sporophyten und Gametophyten kann variieren. Bei den Moosen beispielsweise - den vermutlich ersten Landpflanzen - ist der Gametophyt die auffälligste Generation. Auf den Gametophyten bilden sich dann nach der Befruchtung die kleinen Sporophyten - diese bleiben auf den Gametophyten. Die Sporophyten bilden dann Sporenkapseln mit Sporen, die dann in der Umgebung verstreut werden, so dass sich neue Gametophyten bilden können.

Farne

Bei den Farnen ist dagegen der Sporophyt die auffällige Generation. Die großen Farnpflanzen, die man im Wald sieht, sind Sporophyten, die Sporen werden an der Unterseite der großen Blätter gebildet, fallen zu Boden und bilden dort sehr unscheinbare Gametophyten.

Samenpflanzen

Die weiter entwickelten Landpflanzen - Nadelbäume, Blütenpflanzen etc. - sind ebenfalls Sporophyten. Hier verbleiben die winzigen Gametophyten in speziellen Organen der Sporophyten, die als "Blüten" bezeichnet werden. Nach der Befruchtung bilden sich bei den Samenpflanzen (Nacktsamern und Bedecktsamern) dann Samen, die direkt mit dem Wind oder verpackt in Früchte dann verbreitet werden und dann zu neuen Sporophyten auswachsen.

Quellen:

- Willis, McElwain. The Evolution of Plants, Oxford 2014

- Niklas. Plant Evolution: An Introduction to the History of Life. The University of Chicago Press, 2016.

- Lüttge, Faszination Pflanzen, Springer-Verlag 2017

- Kadereit , Körner, Nick, Sonnewald: Strasburger - Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften, 38. Auflage, Springer Berlin Heidelberg 2021.

- Claßen-Bockhoff, Die Pflanze, 1. Auflage, Springer Spektrum 2024.